2025/07/14 Mon

マラウイのゴミ処理を環境教育の力でちょこっと変えたい

名 前:加藤 英嗣

隊 次:2024年度2次隊

職 種:環境教育

配属先:ブランタイヤ市役所

出身地:千葉県

2024年度2次隊としてマラウイ・ブランタイヤ市役所に派遣されている加藤英嗣です。私の活動内容は、環境教育を通して、市内のゴミの削減を目指すことです。今回のボランティアレポートでは、マラウイのゴミ処理の現状と私の活動についてお伝えします。

現在、日本では、自治体ごとにゴミカレンダーに従って定期的にゴミが回収され、まだまだ課題は多いものの分別によってゴミの資源化が進められているため、街中にゴミがあふれることはありません。さらに、3Rの概念やゴミの分別の実践を幼いころから教育を通して学んでいる他、自治体ごとにゴミ処理に関するガイドラインが周知されているので、わたしたち住民にもゴミを適切に処理することがすでに習慣づいています。ここマラウイは、日本では当たり前になっているゴミの適切な処理を目指して、今まさに社会全体で学んでいる最中といえます。それでは、私の活動するブランタイヤのゴミ処理事情を少し見てみましょう。

ブランタイヤでは、市役所のゴミ収集やゴミ処理に関する設備がとても限られていることや人口の増加によるゴミの発生量の増加によって、市内のゴミをすべて回収することはとても難しく、発生量に対しわずか15%ほどしか回収できていないと言われています。また、回収されたとしても家庭やマーケットなど、ゴミの発生場所で分別の仕組みが整っていないため、回収されたゴミは最終処理場に持っていき焼却も埋め立てもされずそのまま投棄されているのが現状です。

では、回収されない85%はどうなるのでしょう?回収にアクセスできない多くの住民たちのゴミは、自宅で穴を掘って埋められる、焼却される、または自然発生的にできたゴミ捨て場に不法投棄される…といった道を辿ることになります。いずれにせよ分別もリサイクルの仕組みもないので、発生したゴミはゴミのまま…。貧弱なゴミ収集体制と増え続けるゴミのために、市役所の廃棄物管理体制は圧迫され続ける上、市内の衛生環境の改善はとても厳しい課題となっています。

日本から来た中古ゴミ収集車。台数は非常に少ない。

市内のあちこちにみられる不法投棄されたゴミ

現在の市役所の限られた設備でこの状況を改善するためには、「ゴミの資源化によって総量を減らすこと」と「住民自身のゴミの処理に関する実践力を高めること」が不可欠です。そこで私はゴミの資源化を進めるエコセンターの立ち上げと、環境教育の出前授業に取り組んでいます。

まず、エコセンターでは、大きく2つの資源化に取り組み始めています。1つ目は、家庭内コンポストキットの配布による生ごみの資源化です。実はマラウイの家庭から排出されるゴミの85%は、堆肥化できる生ごみです。この生ごみを家庭内でコンポスト化できれば、ゴミの総量を大幅に減らすことができます。2つ目は、残りの15%に当たるプラスチック、古紙類、カンなどの金属、ビンといったいわゆる資源ゴミを、分別回収によってリサイクル業者に引き渡すことです。マラウイの社会状況では、この2つの資源化がうまく機能すれば、家庭から排出されるほとんどを資源化することが可能だと考えています。

配布用コンポストキットの準備

資源回収用ゴミ箱を色分けしてわかりやすくする

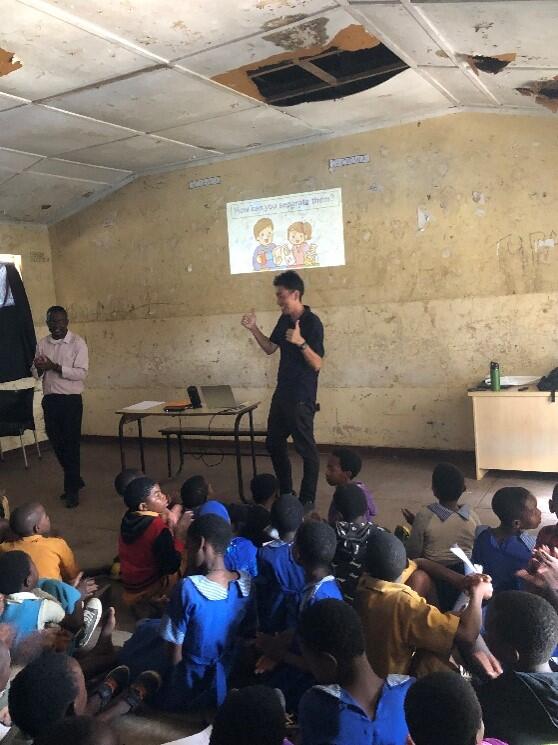

次に、環境教育の出前授業では、ゴミの分別のメリットと具体的な実践方法を参加型で教えています。習慣のないゴミの分別を実践してもらうためには、ゴミを資源化すると自分達の生活に大きなメリットがあることを知ってもらうことが大切です。グループディスカッションを通して、資源化できるゴミを考えたり、自分でもできる実践方法を考えたりする活動を通して、まずはゴミの資源化につながる知識とやってみたいという意識を育んでいます。子どもたちに大切だと伝えていることは、「小さいことから始めてみること」と「学んだことを周りの人に広めること」です。さらに、「ちょっとがんばったら自分にもできそう!」という実践方法と実践場所を提供することも重要です。授業を提供した学校にはエコセンターのように資源回収をお願いし、資源ゴミの売却で得られる少額なお金を教育環境の改善に役立てるように勧めています。エコセンターのように学校が資源回収スポットとなることで、コミュニティの中にゴミの分別と資源化の実践場所を確保できるので、先生たちへの働きかけも続けています。

学校での出前授業のひとコマ

グループディスカッションの様子

日本にもゴミを適切に処理することが当たり前の社会に至る過程で、たくさんの課題を克服してきた歴史があります。すでにたくさんの課題を克服してきた日本の経験と実践をマラウイの社会事情に合わせてうまく応用できれば、日本よりもずっと早く今の課題を克服できるかもしれません。環境教育を通してちょこっとマラウイの未来を変える。そんなお手伝いを少しでもできたらいいなーと思いながら、日々活動しているところです。

SHARE