2025/08/09 Sat

助産師 活動

青年達の未来と安全な妊娠出産のために【助産師/活動紹介】

¡Hola!(こんにちは)

2023年度1次隊、助産師隊員の野矢麻子です。

現在、ニカラグアの首都マナグア市にあるNGO「Profamilia(プロファミリア)」で、助産師として活動をしています。

JICA海外協力隊としての2年間はあっという間で、隊員生活も残すところ1か月を切りました。

今回は、これまで私が主に取り組んできた活動についてご紹介します。

ニカラグアでは、若年妊娠率の高さが大きな社会課題の一つです。

15〜19歳の女性のうち25%が一度以上の妊娠経験を持ち1)、全国の妊婦の約4人に1人が思春期(10〜19歳)とされています2)。

そして、母親学級や両親学級などの産前教育はあまり普及していません。

1) The World Bank (2019). Tackling Teenage Pregnancy by Enhancing Youth Socioeconomic Opportunities in Nicaragua.

2) UNICEF Nicaragua (2023). PROGRAMA DE COOPERACIÓN NICARAGUA 2019 - 2023.

若年妊娠の予防には正しい知識の普及が不可欠です。

また、すでに妊娠している女性にとっても、安全な妊娠期・出産・産後を過ごすためには産前教育が重要です。

そこで私は、以下の4つを軸に活動してきました。

- 青少年対象の包括的性教育プログラム

- マタニティヨガ(妊婦体操)・母親学級

- 日本文化体験・共有

- 保健分科会活動(※こちらは分科会メンバーと共に、別の記事でご紹介します)

学校巡回にて啓発活動中の場面

1. 青少年対象の包括的性教育プログラム

配属先の同僚と協力し、思春期の青少年を対象とした継続的な包括的性教育プログラムを立ち上げました。

当初、私の要請内容は既存プログラムの運営支援でしたが、予算と期限の都合で赴任2か月後に終了。その後、継続的な性教育の機会が途絶えていたため、新たに計画しました。

2か所のクリニックで各2〜3か月間、週1回のクラスを、2期に分けて開催しました。

開始前後に行った確認テストでは、全項目で正答率が大きく向上したうえ、自己肯定感を評価する項目でも顕著な改善が見られました。直接「自己肯定感」をテーマにした授業はしていないのですが、継続クラスを通して、同僚と私が、青年たちそれぞれの意見を否定せず受け止め、一人一人が大切でかけがえのない存在だ、ということを言葉や態度で伝えながら関わったことが影響していると考えています。

2期の継続クラス終了後、2025年7月からは、新たに配属先とニカラグア保健省が連携して同内容の性教育を実施することに。3ヶ月間の継続クラスなので、私は任期終了で最後まで見届けられませんが、現地の人々による継続は当初の目標であり、とても嬉しい成果です。帰国後も同僚からの報告を楽しみにしています。

同僚と共に性教育クラスを実施している場面

同僚と共に性教育クラスを実施している場面継続クラスの修了式で、練習したソーラン節を披露している場面

2. マタニティヨガ(妊婦体操)・母親学級

ニカラグアでは産前教育の機会が限られており、妊婦健診の回数も日本より少ないため、妊娠出産に関する正しい情報が得られにくい現状があります。

そこで、ヨガをベースにした妊婦体操と母親学級を組み合わせた産前教育クラスを実施しました。月1〜2回、「妊娠中の過ごし方」「お産の流れと兆候」「産後の過ごし方」といったテーマで実施し、希望者には「帝王切開について」も説明しました。

配属先クリニックには出産施設がないため対象者は少なかったのですが、その分きめ細やかな対応ができ、満足度は高かったです。

配属先外でも、公立病院や「カサ・マテルナ」(お産を待つ家)で機会をみつけてクラスを開催し、より多くの対象に伝えられるよう尽力しました。

特に印象的だったのは、出産後の妊婦さんから「クラスのおかげで安心してお産ができました。」と産後に赤ちゃんの写真付きでメッセージをいただいたこと。活動のやりがいを感じました。

クリニックのメンバーに、妊婦クラスのヨガを体験してもらった場面

3. 日本文化体験・共有

日本文化クラスは性教育プログラムと組み合わせて実施しました。

ニカラグアの若者は日本文化への関心が高く、毎回大盛況。「これを楽しみに来ている!」という声も多く聞かれました。特に、お箸の使い方や習字は人気で、豆をお箸でつかむ競争は大いに盛り上がり、自分や家族の名前を丁寧に墨汁で書いて大事に持ち帰る姿も印象的でした。

また、日本語の挨拶を覚えて日常的に使ってくれる子や、地震があった際など、ニュースを観て日本の状況を心配してくれる子もいました。

遠い異国に暮らす人々に想いを馳せてくれる青年達のあたたかさに、私自身が励まされました。

この活動を通して、「対象者の興味を引きつけつつ、異文化体験による視野の拡大をする」という目的も達成できたのかなと感じています。

性教育後の日本文化体験クラスで、箸の使い方を練習している場面 (配属先近隣の公立高校にて)

さいごに

主な活動は以上の3つですが、このほかにもラジオ出演や学校巡回を通しての啓発活動、クリニックでのミニ健康講座、看護学生や鍼灸学生への大学での講義、配属先の地方支部訪問など、数え切れないさまざまな活動をしました。

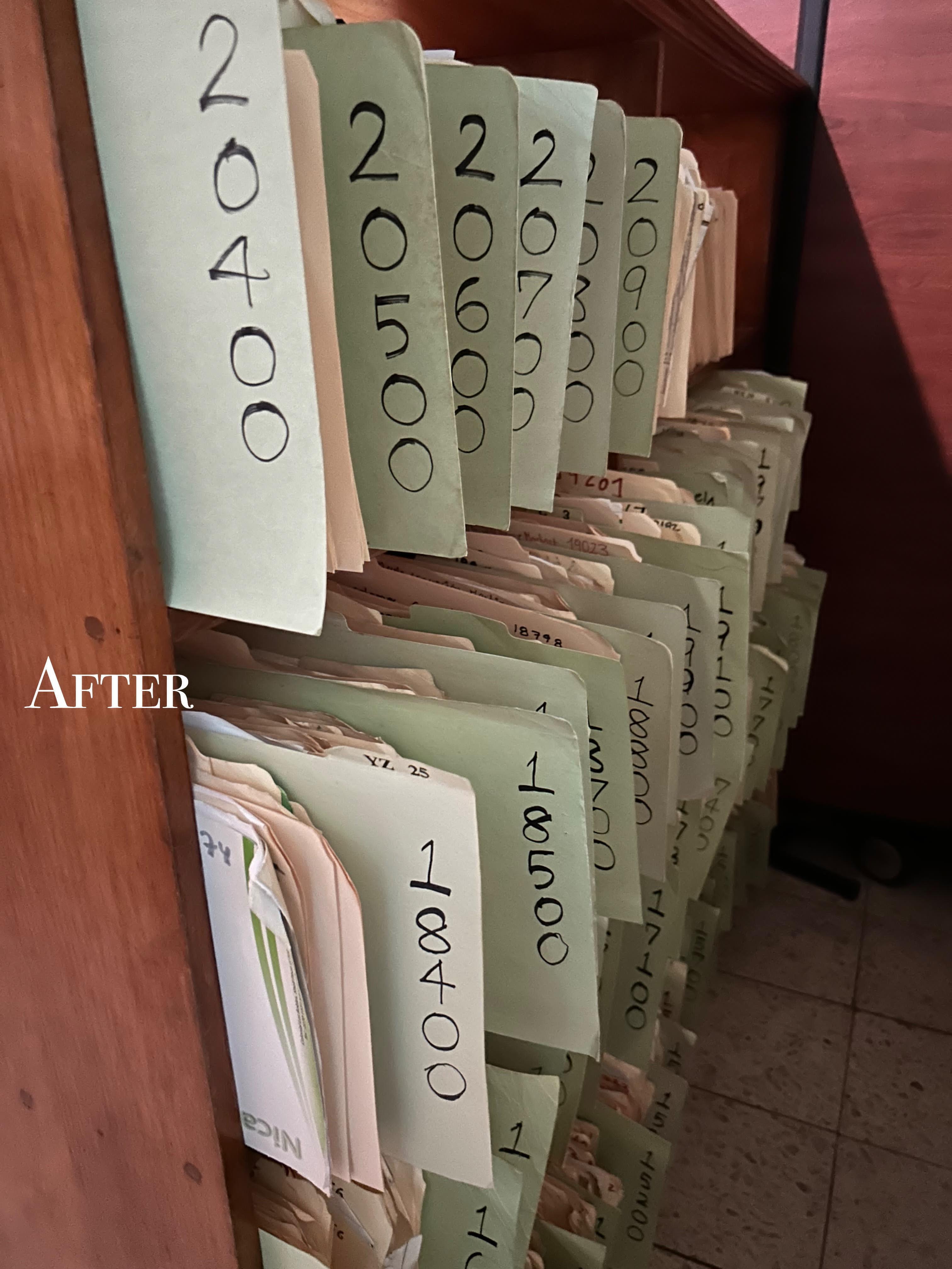

5Sは主な活動ではありませんでしたが、時間がある際にクリニックの環境整備も行っていました。(元々あったカルテの紙仕切りに番号を追記し、より分かりやすく整理した場面)

たくさんの思い出でいっぱいです。

2年間という期間のなかで、私に出来たことに限りはありますが、

ニカラグアの地で、みんなと食卓を囲み、笑い、泣き、一緒に一生懸命生きた日々は私の宝物です。

活動を通じて、一人でも多くの子どもや女性たちが、自分自身の健康やリプロダクティブヘルス・ライツについて学び、将来の選択肢を広げたり、より安全な妊娠・出産・産後を過ごせるようになっていれば、これ以上嬉しいことはありません。地方公立病院にて、分娩期に関わった産婦さんを産後に訪問している場面

次回は、看護職隊員で力を合わせて設立した保健分科会の活動について共有したいと思います!

それでは、Hasta pronto.(またすぐにお会いしましょう)

SHARE