2025/04/06 Sun

人 活動

隊員Gのセントルシア日記_5 〜Pros & Cons of Calculator〜

私の協力隊員ミッションは『セントルシアの数学学力の向上」です。「配属先のカレッジで数学を担当しています。」と、私が自己紹介をすると、セントルシアン達は皆、「計算ができないのは、セントルシアの国民的課題だからね。」と口を揃えます。果たして、計算力不足は、本当にセントルシア人の課題なのでしょうか? と言うのも、例えば公共交通であるミニバスのドライバー達は誰もが、運転技術と同じくらいに、運賃計算が確かだからです。なにせ、多い時には13〜14名、乗車場所と降車場所がそれぞれ異なる乗客の各々の運賃を、瞬時にはじき出し、必要な場合には釣り銭を、機械のように正確に手渡してくれるのですから、まさに職人技です。日本には、これほど忙しいワンマン運転手はいません。そこからは、計算ができない国民性をイメージすることは全くできないのです。

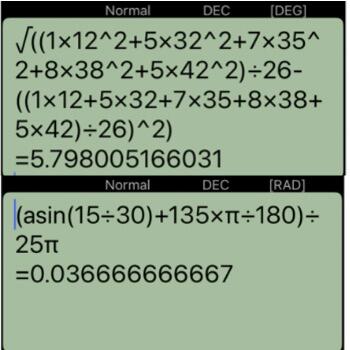

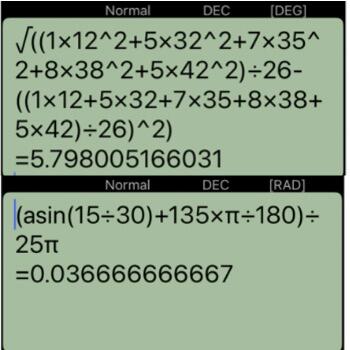

カレッジに配属されて2ヶ月あまり、現時点で浮かび上がってきた私の仮説を、今回はご紹介しましょう。それは、「電卓に頼り過ぎるあまり、計算力をもぎ取られてしまった人が少なくないのではないか?」という仮説です。もちろん、電卓は功罪を併せもちます。セカンダリースクール(早い場合は小学校6年生)から電卓が使用されるようですが、そこには真理を追究しようとする理想が垣間見えます。ニュートンやダーウィンなど自然科学の巨人を生み出した旧宗主国・イギリスの影響を感じ取ることができるのです。具体的には、例えば度数分布の標準偏差を求めようとすると、情け容赦のない計算が延々と要求され、やる気を削がれるのが常です。ところが、画像の上段のように関数電卓を使えば、いとも簡単に気持ち良くゴールに辿り着くことができるのです。一方で、次のような三角方程式の計算はどうでしょう。

15=30sin(25πt―135°)

日本の高校生ならば紙と鉛筆さえあれば軽く手計算するところなのですが、なんと現地の学生は、画像の下段のように三角関数の逆関数を使ったり、ラジアン計算もπを実数値に直したり(ラジアンの本質ではあリます)しながら、関数電卓を使って強引に計算し切ってしまおうとするのです。これには、感動するほどのカルチャーショックを受けました。まるで、スコップで耕せる地面を、ブルドーザーで掘り返す様なものです。私ならば、必要以上に大道具を使いすぎていると厳しく指摘するところなのですが、現地の指導教員は「sinθ=1/2くらいは、電卓がなくても計算できるようにして欲しい」と優しく希望を述べるくらいで、電卓を使う大工事を頭から否定しようとはしないのです。そのような中で、仮説を立てるに至った決定的な事件が発生します。なんと「-7+15」の計算に自信がなく、電卓で答えを確かめようする学生の存在を、私は目の当たりにしたのです。電卓に頼り過ぎるあまり、計算力をもぎとられてしまったであろう人との遭遇は、ショックがあまりにも大きく激震が走りました。

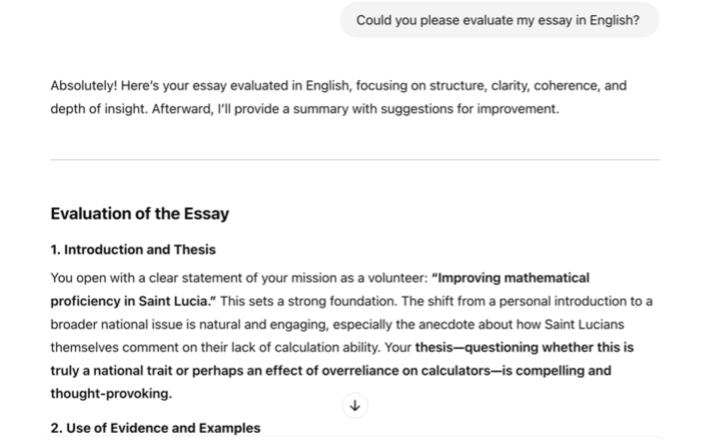

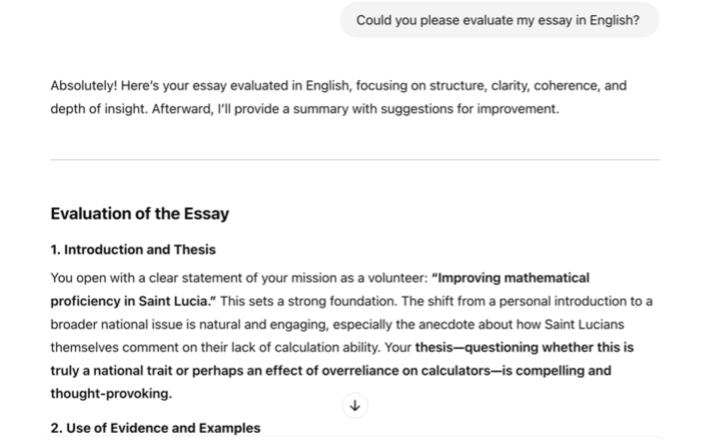

「便利なものは。危険なものにもなり得る。」とは、もはや通説です。まさに関数電卓は困難な数値計算を助けてくれる非常に優秀な道具なのですが、使い方を間違えて、どんな些細な計算も電卓に頼る様になってしまうと、せっかく身につけた計算力が、いとも簡単にもぎ取られてしまいます。そして、残念ながら、文明が文化を破壊するという、似た様な現象は、実は世界中で起こっているのです。我が国でも、コンピューター(ワードプロセッサー)の発達で、私達は漢字を書かなくなりました。優秀な翻訳アプリの登場で、語学習得への意欲が失せる若者がいる、という話も耳にします。便利な文明は私達の暮らしをより豊かにしてくれるのですが、一歩使い方を間違えると、それまでに培ってきた大切なスキルや習慣があっと言う間に消え失せてしまうのです。私は、この世界日記の原稿をAIに評価させています。(創作内容をAIに任せるような無粋なことは、天地神明に誓って一切しておりません!)AIは非常に優秀で便利な道具です。以前であれば、奥さんに感想を聞いても後回しにされて1週間から10日かかったところを、わずか数秒で感想を届けてくれるのですから。しかし、評価がいくら速くて適切でも、AIに頼りすぎると、自分自身のオリジナリティーが削がれてしまうかもしれません。危ない、危ない。気をつけなければいけません。

それでは、私は、「電卓に頼り過ぎるあまり、計算力をもぎ取られてしまった人が少なくないのではないか?」という仮説を検証する旅へと出かけることにします。忙しくなりそうです。

SHARE