2024/05/30 Thu

活動

「土の先生」になる!

Hola! 23回目の世界日記は、任地内の学校への出張授業について!

先週、5月23日(木)に任地のオキナワ移住地にあるオキナワ第一日本ボリビア学校(以下、第一日ボ学校)で、土壌をテーマとした授業を高校1~3年生に行いました。

第一日ボ学校についての紹介は、今度改めて世界日記に投稿しようと思っています!

今回のこの授業は、第一日ボ学校の先生からお話をいただき行うことになりました。

任地に来てから子ども達への土壌教育にチャレンジしてみたかったので、お話をいただいた際は、すぐに返事をさせていただきました。

しかし普段、移住地の子ども達と直接関わる機会があまりなく、みんなが「土壌」についてどのくらい知っているのか、どんなイメージを持っているのかなど、全く想像がつかず…(そもそも私のことを知らない人も)。

そんな状態でスタートしたので、準備に1カ月程かかりました。

途中まで作っては、「これでいいのかな…」と立ち止まり、また作っては立ち止まりと思うように進まず…。

ただ、自分の中で決めていた今回の授業の目標は

「土壌についてなんでもいいから興味を持ってもらうこと」でした。

この目標を忘れず、今回の授業は「土壌の大切さを知る」というテーマにしました。

授業当日…

できるだけ、生徒たちに発言をしてもらおうと思っていたので、問いかける形で授業を進めました。

例えば「『土壌』と聞いてどんなことを想像する?」

「土壌って私たちにとって大事?日常生活にどんな関わりがある?」

「土壌にはどんな色がある?」 などなど。子ども達らしい発想でいろいろ答えてくれました。

また、授業の中で「私たちが食べる食物の95%は土壌から来ていると推定されているんだよ」と話しをすると、何人かの生徒が「じゃあ、残りの5%はどこから来ているの?」と質問をいただきました。

「残りの5%はどこからかな?調べて私にも教えて!」というようなやり取りも授業中にありました。

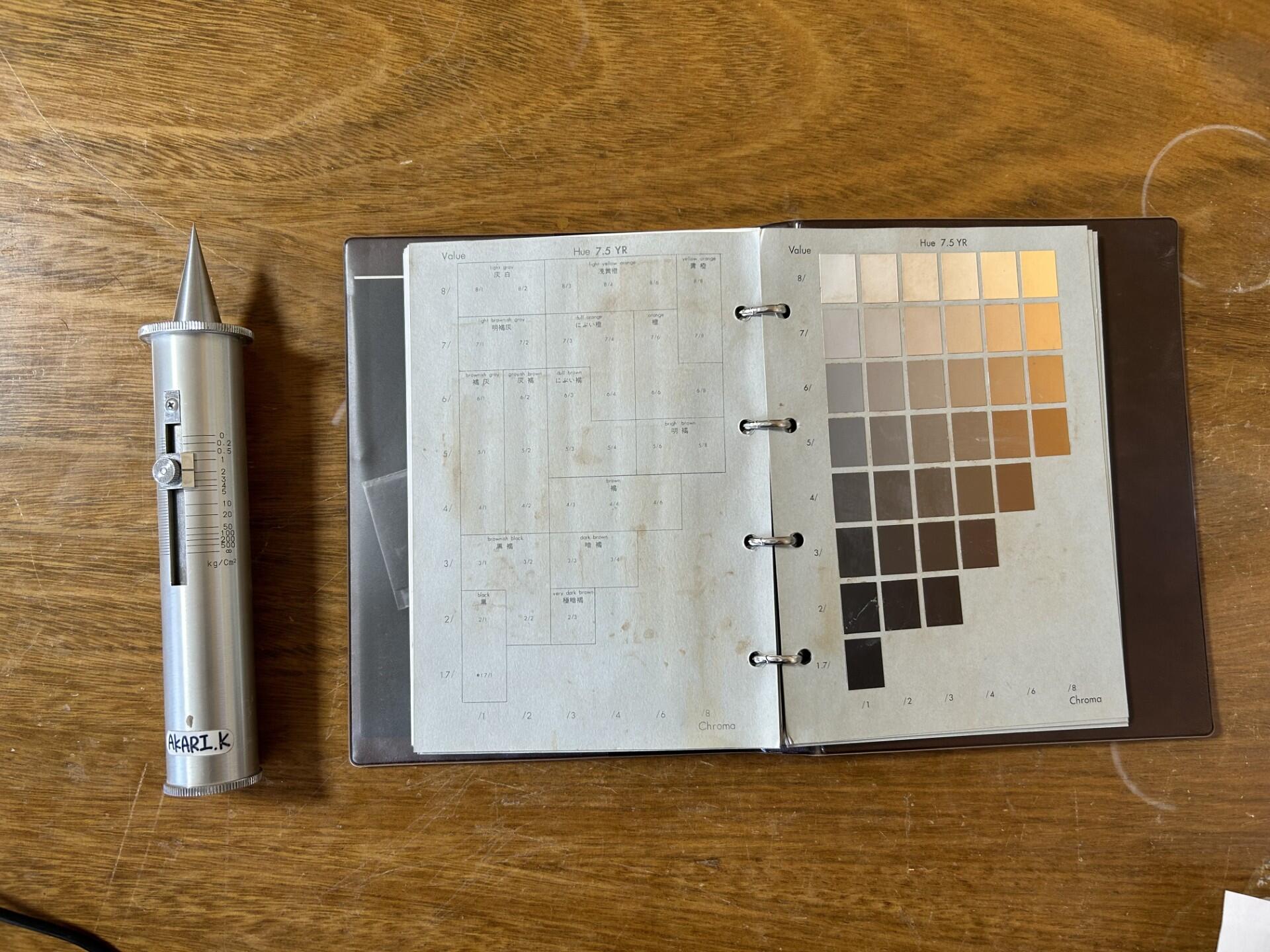

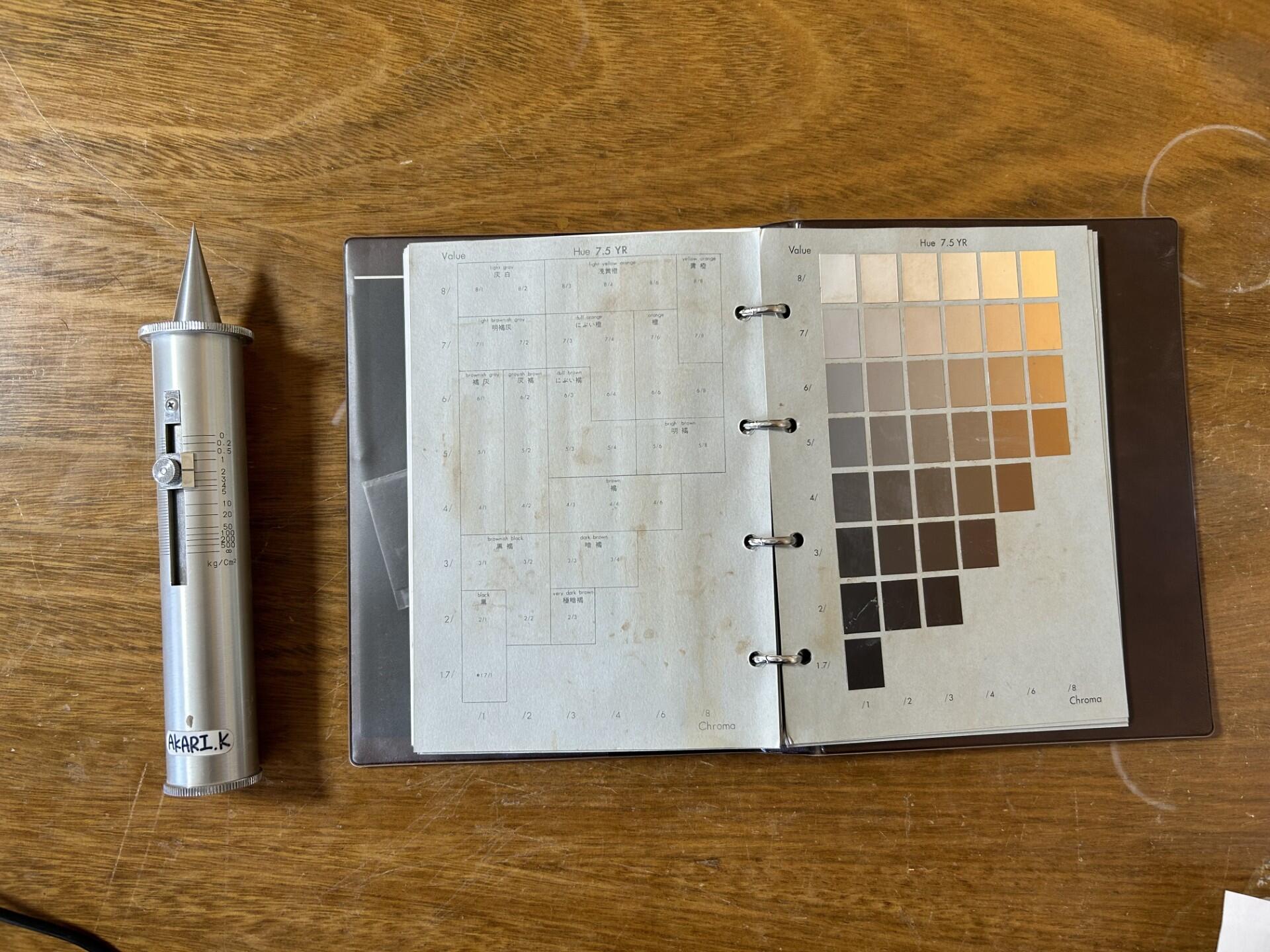

他にも授業の中で説明した「土壌断面調査」で使用する道具を子どもたちに実際に見せ、触ってもらいました。

(※土壌断面調査とは、土壌を知るための方法の1つで、約1m×1m×1mの穴を掘り、土壌断面の形態や作物の根の入り具合、排水性、土性などを調査します。)

写真の左が土壌の硬さを測定する道具、右が土壌の色を確認する土色帳です。

この調査道具にみんなは、とっても興味を持っていました。

学校の先生が「道具は高いから気をつけて扱ってね」と注意したところ、

みんなは「これ高いの?いくらするの?」と値段にとても興味を持っていたのが面白かったです。笑

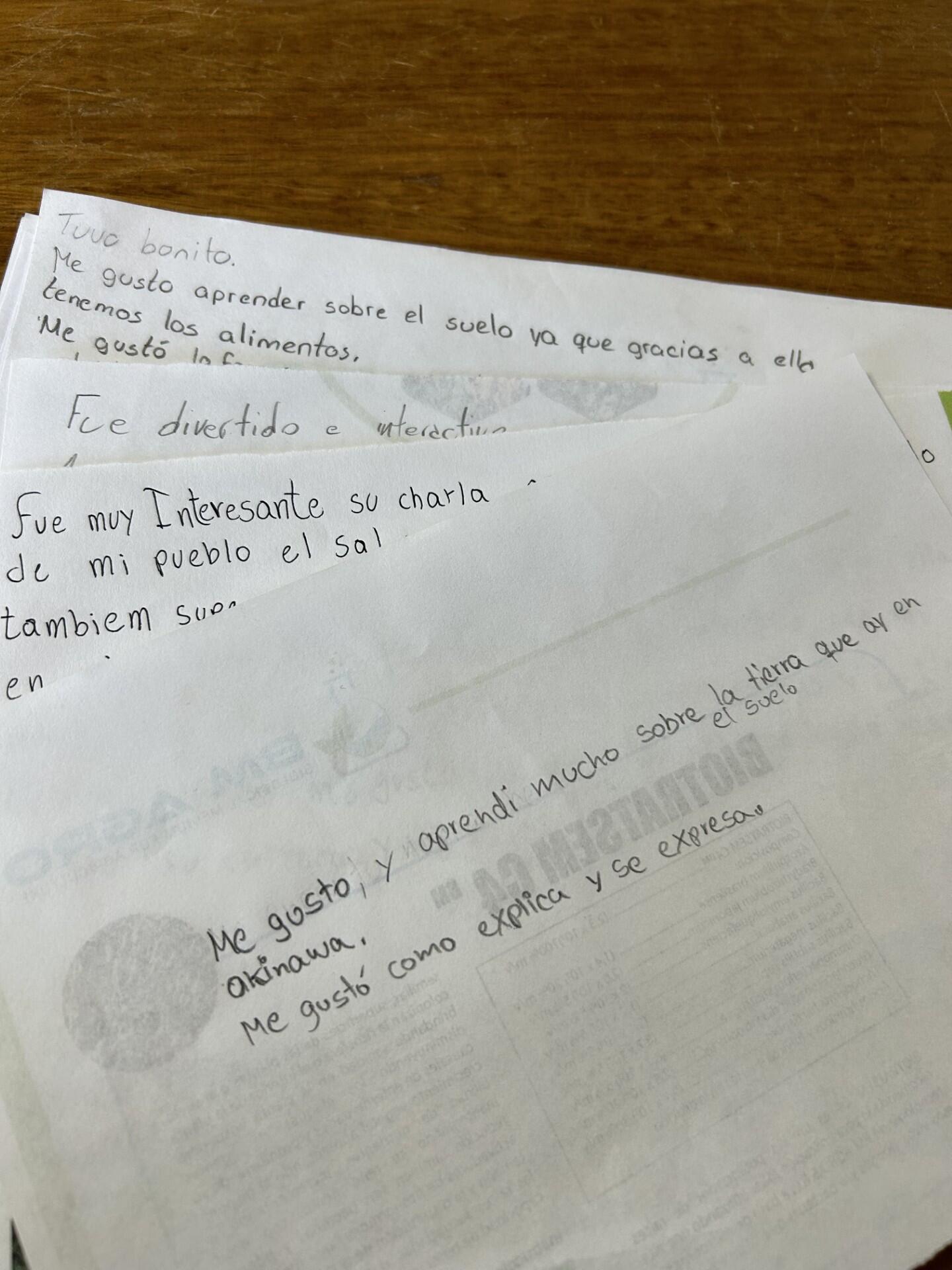

授業後には、全員に今回の授業の感想やコメントを書いてもらいました。

「授業が面白かった」や「土壌に興味を持ったからもっと知りたい」など嬉しい感想をたくさんいただきました。

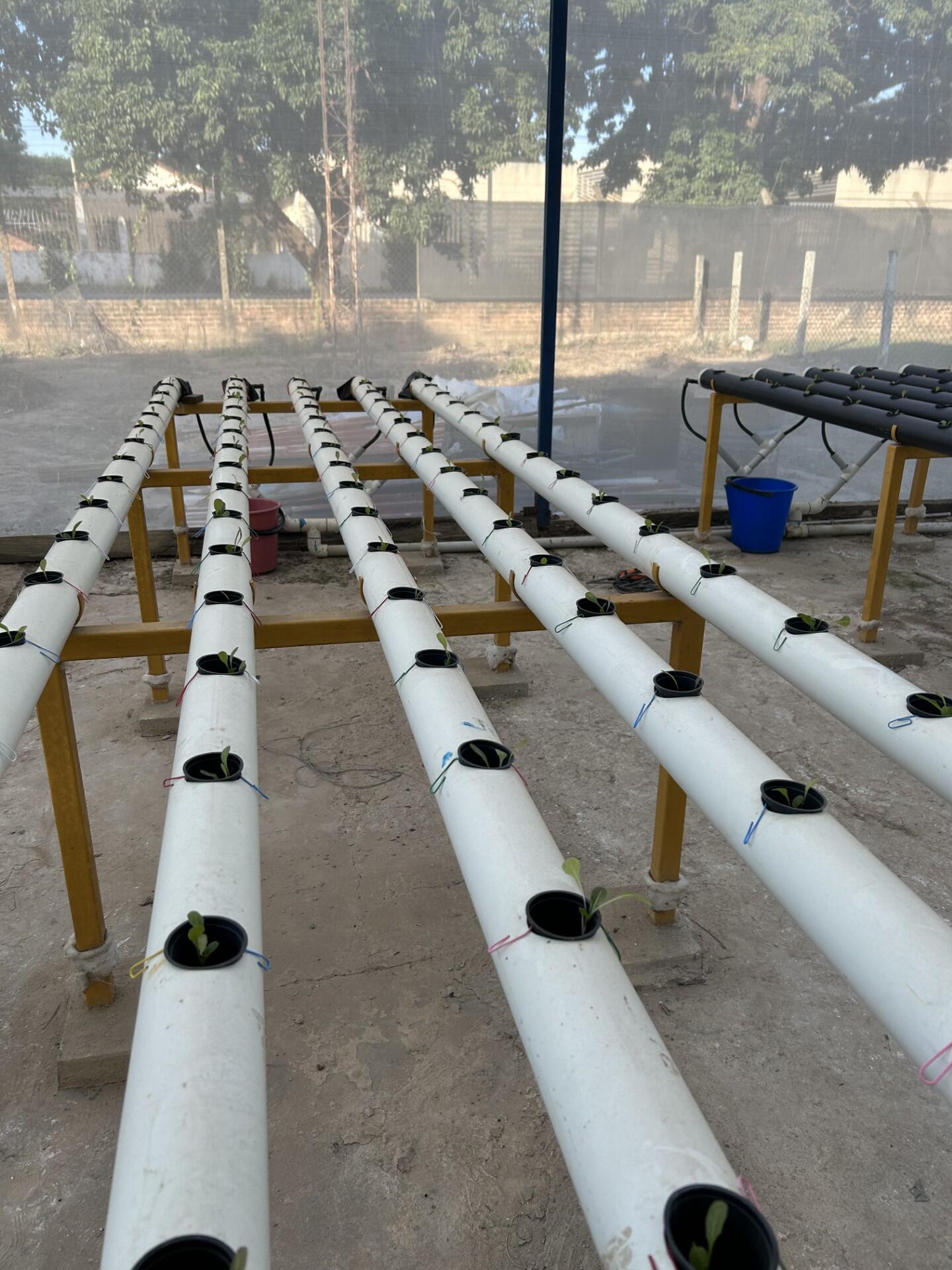

感想を書いてもらった後には、生徒たちが「僕たちの畑を見て~」と言ってくれたので、彼らの畑を見せてもらいました。

畑では野菜を栽培しているだけでなく、それぞれ何かミニプロジェクトを持って行っています。

例えば、「レタス栽培においてコンポストを使用した区と使用していない区の比較」や水耕栽培のチャレンジなど。

(最近レタスを植えたばかりなので、まだ小さいそうです。)

畑の視察中に水耕栽培のエリアを指し、「食べ物の残りの5%はここから来ているんじゃない?」と聞いてきてくれた生徒がいました。

私の話しをちゃんと聞いてくれていたんだなと思い、とても嬉しかったです。

また、生徒たちは彼らの畑で、土壌断面調査にチャレンジしたいようで「この畑ならどこでしたらいい?」との質問もいただきました。

今回の授業の目標であった「土壌についてなんでもいいから興味を持ってもらうこと」が、個人的には達成できたのではないかと思います。

任地に限らず、日本でも子ども達に土壌について教えたことが無かったので、とても貴重な経験となりました。

第一日ボ学校の先生方、ありがとうございました!

SHARE