2023/07/19 Wed

活動

聴力検査と補聴器

こんにちは!任期も残すところ残り1か月となりました。活動もほぼ締めに入っていますが、帰国するんだなという実感がまだわいていないこの頃です。

今回は、先月行ったスクールスクリーニングについてお話しします。

この活動は首都にある私立のクリニックにお願いして、全校生徒の聴力検査や耳内の診察、補聴器のアセスメントを行ったものです。これは隊員が使用できる現地支援制度を利用して実現することができました。

私が赴任されたときに一番最初に気になったことは、補聴器を使用している生徒がほぼいないということと生徒たちの聴力はどのくらいなのだろうかということでした。同僚の先生たちに聞くなどして詳しい聴力検査結果などのデータはないこと、補聴器は寄付されて学校で保管されており、コロナ禍前までは補聴器のメーカーが月に1度点検を行っていたが現在は行われていないことがわかりました。

言語聴覚療法を行うにあたって、補聴器を用いて聴覚情報を補うこと、また、医療機関と連携して生徒の聴覚管理を行うことはとても重要です。

赴任したころは、学校の聴力検査機器を使って自分で生徒の聴力を測ろうと活動していましたが、一人ではとても全員の測定は難しく、もし全員測定できたとしてもそれだけで終わってしまう可能性がありました。

そこで、首都のクリニックが出張で聴力検査と補聴器のアセスメントを行うサービスがあると聞いてお願いすることになりました。

最初に耳のチェックをします。耳垢がたまっていたり、中耳炎になっていたりしないかを確認します。ほとんどの生徒が問題ありませんでしたが、一部の生徒は耳垢が固まっていたり炎症を起こしていて点耳薬が処方されました。

専用の機械で鼓膜の状態を見ています。

こちらは聴力検査の様子です。

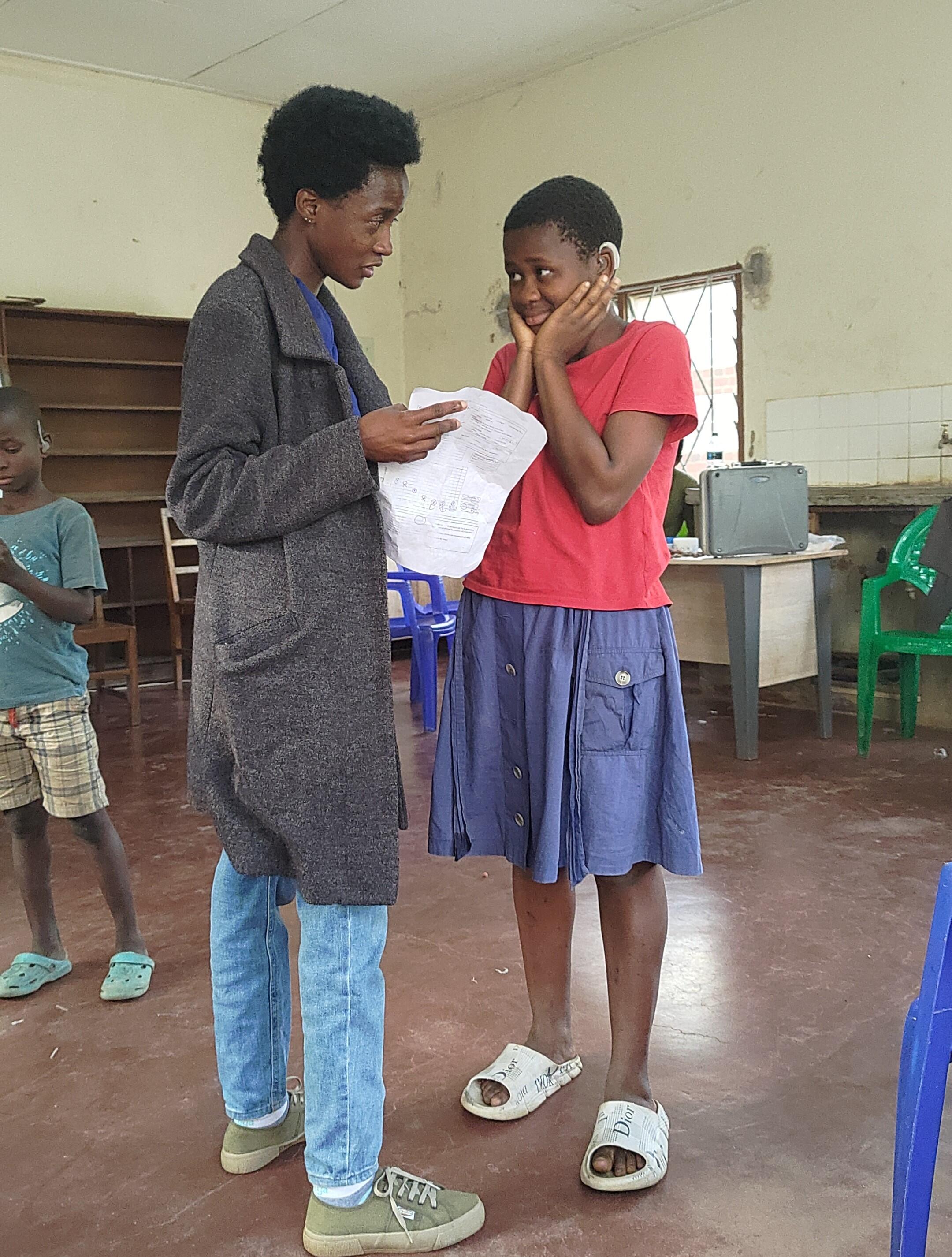

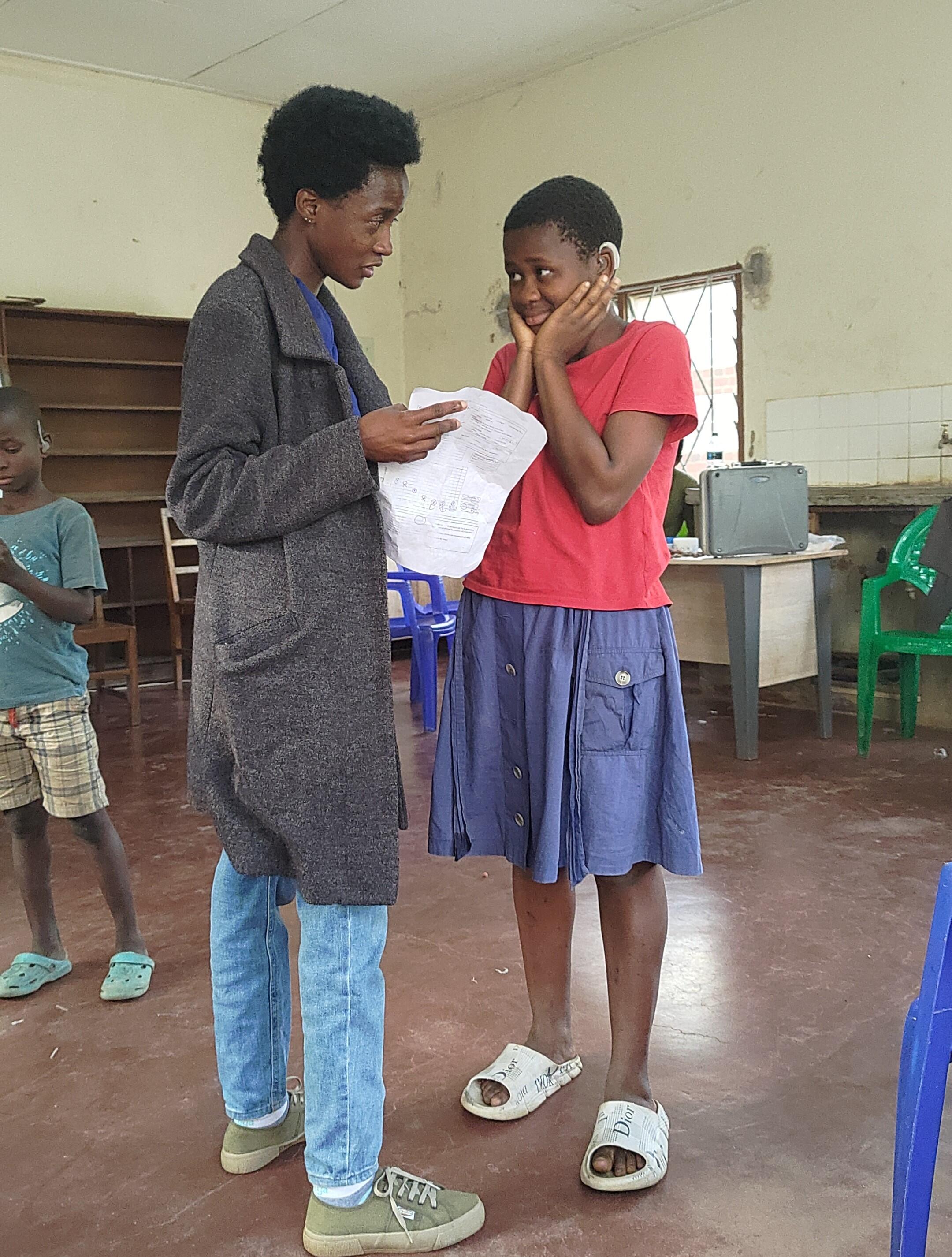

そして補聴器のアセスメントです。聴力が比較的に残存していて補聴効果がある生徒に補聴器を支援していただきました。

必要な生徒には全員に補聴器がいきわたりました!

補聴器はつけ始めてから音に慣れていく期間、音に慣れてからはいろいろな音を聞き取るために時間をかけて訓練していく必要があります。そして、定期的な聴力検査や補聴器の点検を行っていかなければなりません。そのため、今回の活動はスタート地点に到着したに過ぎません。今回依頼したクリニックには優秀なオージオロジストが在籍しているので、聴覚管理についてのアドバイスや継続した支援が受けられる環境につなぐことができたのが今回の活動の大きな意味であると思っています。

任期は残り少ないですが、とりあえずこんなポスターを作って補聴器の使い方や管理の仕方、使用を推奨していこうと思っています!

SHARE