2025/01/10 Fri

小学校 活動

#40 小中学校で稲作体験!

Muli bwanji!(ムリブワンジ!)

ザンビアからこんにちは!

今日は小中学校で取り組み始めた稲作体験授業の様子をお届けします!

以前同期隊員が活動する学校に訪れて稲に関する簡単なクイズをやったり(「#19 同期の活動先で農業クイズ」参照)、日々近所の子どもたちと接する中で稲について話したりしていて、お米は食べる機会も増えて身近にはなっていきているけど、稲がどのように育つのか、稲という植物の生態について全く知らない子どもたちがほとんどであることを実感していました。

そこで子どもたちに稲作に触れる体験を提供できないかと思い、配属先から近い小学校、中学校に訪問し、管理が簡単で稲が成長する様子を観察することができるバケツ稲栽培を提案。

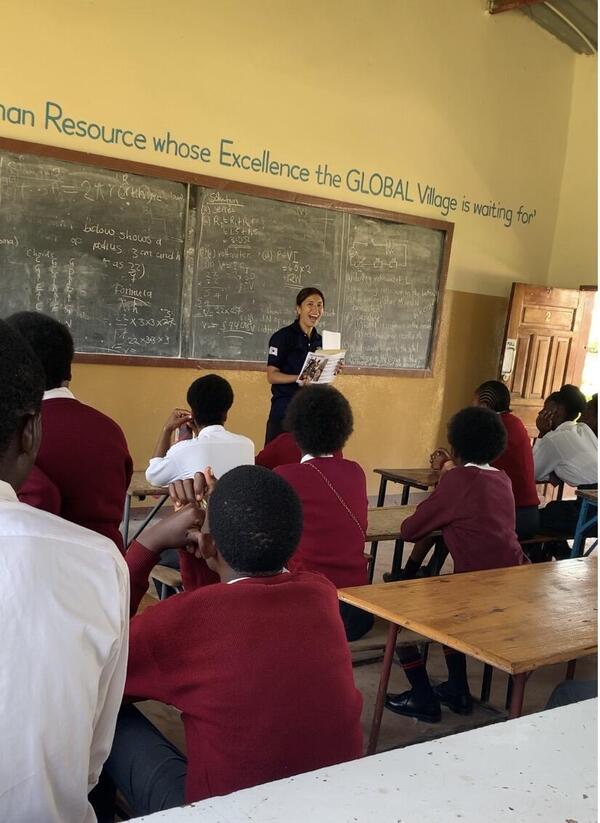

先生たちも興味を持ってくれて、小中学校でのバケツ稲栽培授業プロジェクトが始まりました。早速生徒の前に立ち、自己紹介、稲の基礎知識、授業概要などを話し、参加したい生徒を募りました。

しかし、私は教員の資格はもちろん、教育系の勉強も、生徒の前で授業をした経験も全くありません。いろいろと模索しながらの挑戦です。

そんなムズング(アフリカでは国籍に関係なく肌が白い外国人をムズングと呼びます)に生徒たちは興味津々。用意できるバケツやスペースなどの関係から定員を30人にしていましたが、参加表明をしてくれた生徒ですぐいっぱいになりました。

ほとんどの生徒はザンビアの主食のもとであるメイズ(白トウモロコシ)を育てた経験があるのですが、稲を育てたことがある生徒は1人もいませんでした。

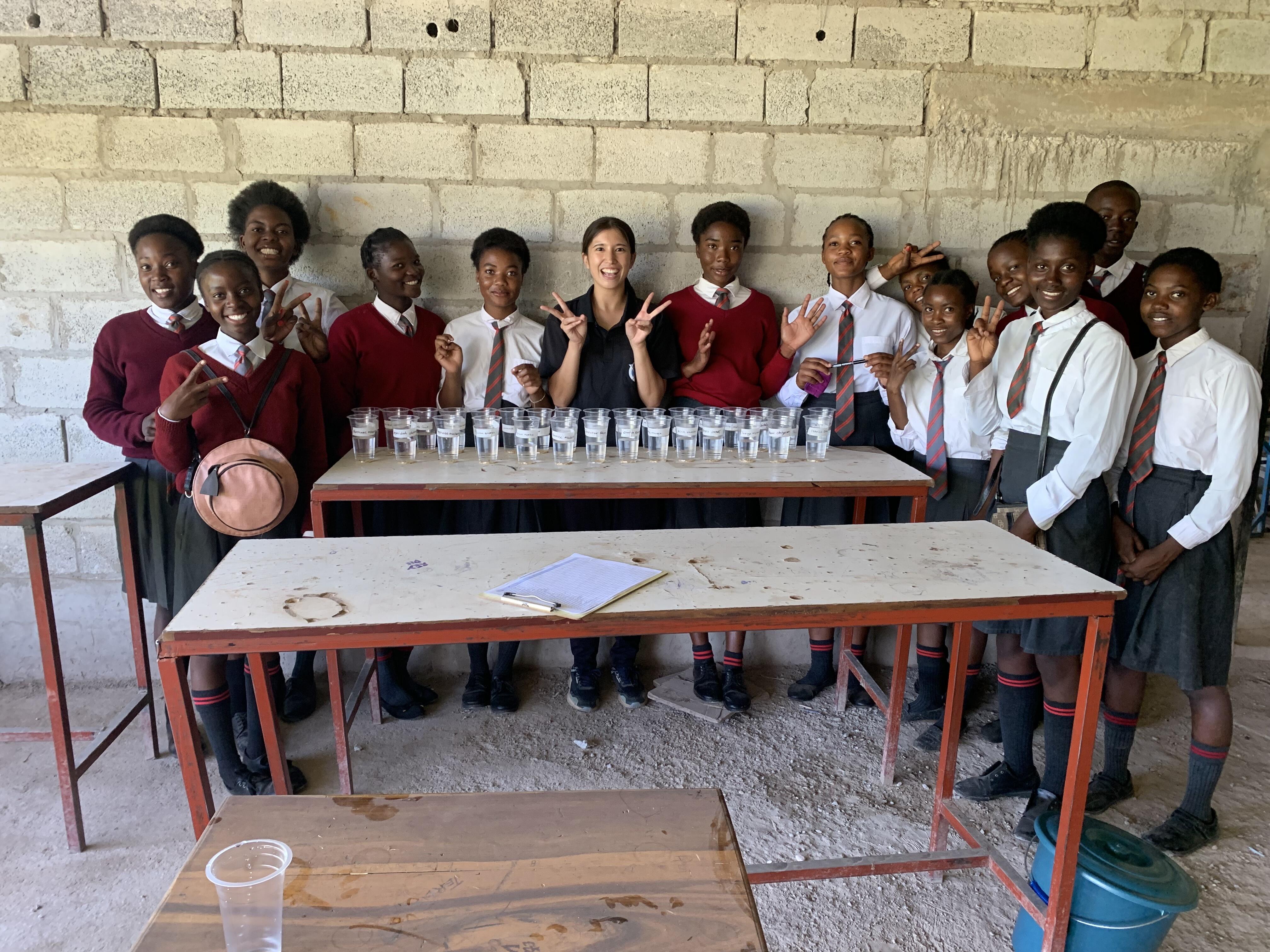

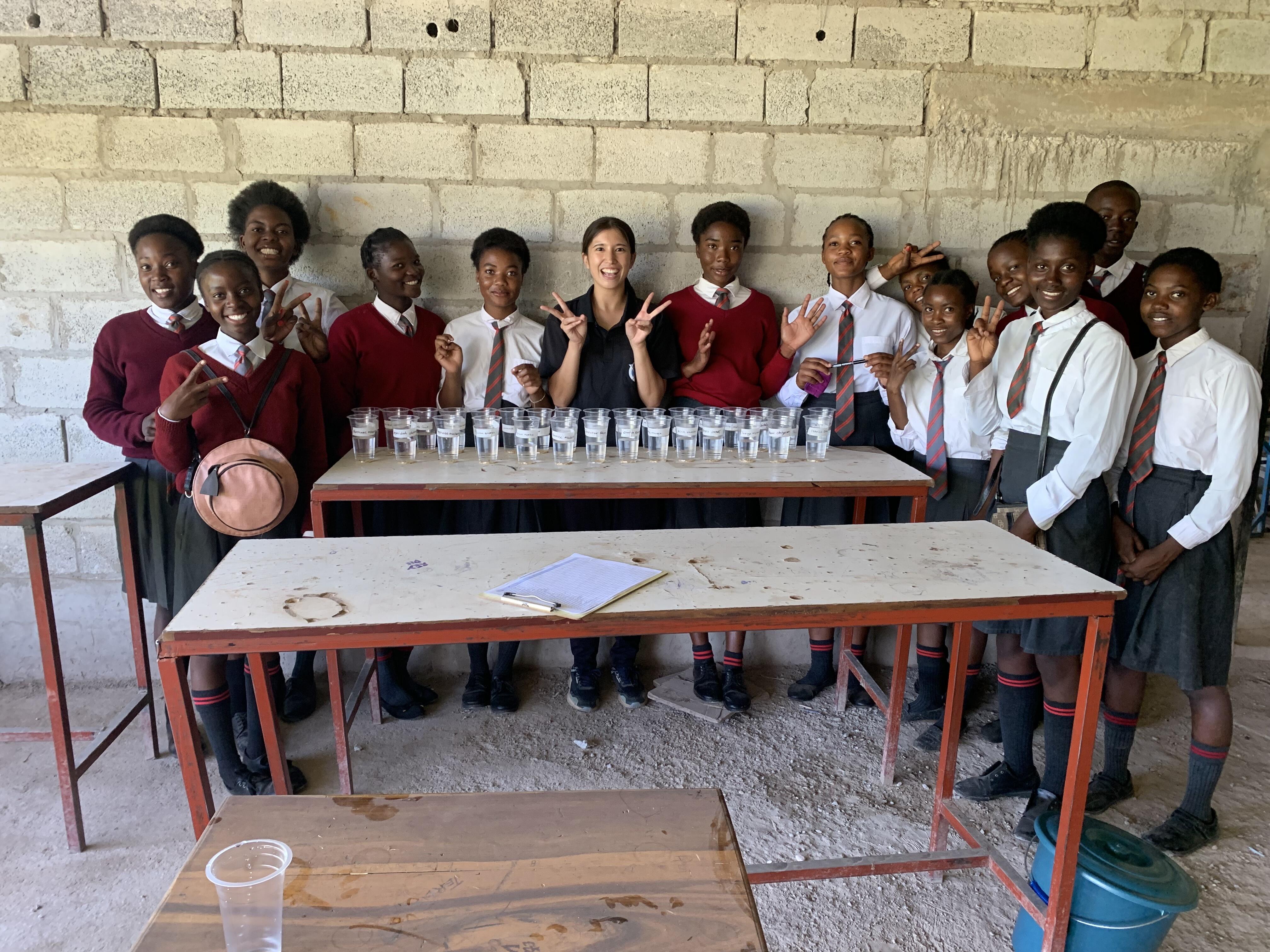

そして授業がスタート。最初は種子浸漬という作業で、種子を丸1日水に漬けておきます。そうすることで種子が水を吸い、発芽が促進されます。目的や作業手順を説明した後、1人1つ紙コップに自分の名前を書き、種子を水に漬けます。

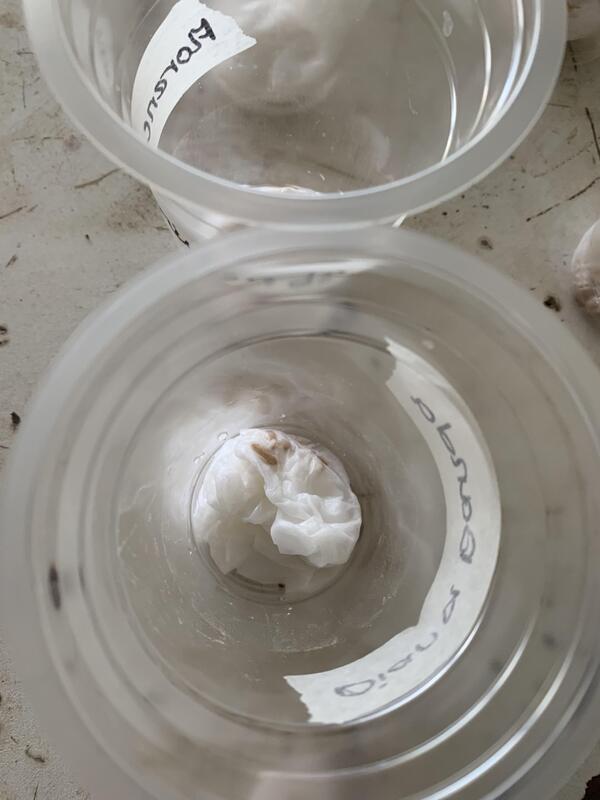

翌日、水から種子を取りだし、ティッシュで優しく包み、湿らせます。これはインキュベートという作業で、丸2日間この状態を保ちます。

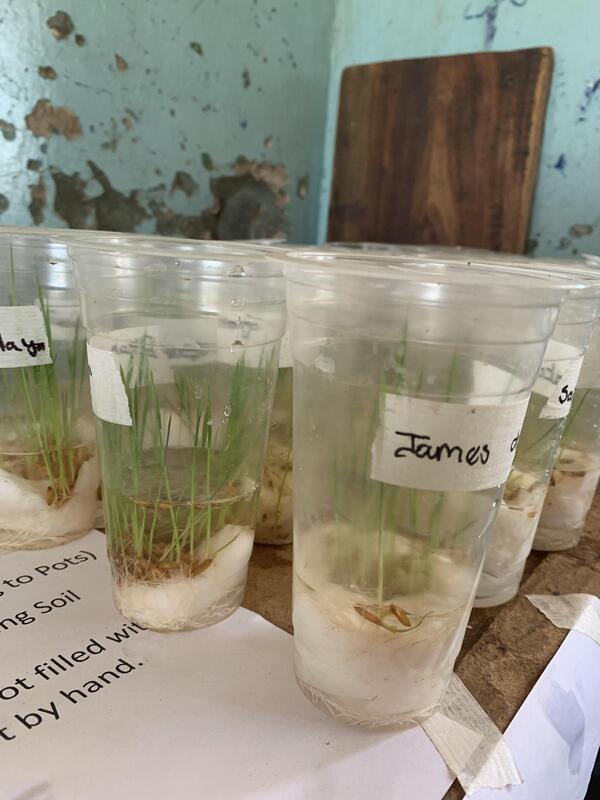

すると2日後、くるんでいたティッシュを優しく開くと、種子から芽が出てきています。コップの下にティッシュを丸めてベッドを作り、水で湿らせ、その上に発芽した種子を優しくのせます。発芽した種子を見た時の生徒が喜んでいる様子がとても印象的でした。

そこから育苗開始です。当番制をつくり、毎日誰かが水をあげながらコップの中で苗を育てます。カップからバケツに移植するのは約2週間後。

子どもたちにとっても私にとってもわくわくどきどき。元気に育ちますように。

aa

SHARE