2024/08/13 Tue

活動

No.5 授業準備(PCインストラクター/松尾紗英)

こんにちは!

本日は、配属先の学校の授業についてお話しします。

今年に入り、高校2年生の情報の授業と、中学1年生、来年度入学予定者に対するタイピングの授業を担当しています。

配属先の授業は、1コマ75分で行われます。

そしてその1コマは6つのパートからなります。(教科や内容により若干異なる部分もあるかもしれませんが、基本的にはこの形です。)

1.前回授業の復習(最大8分)

簡単な問題を通じて、前回授業の振り返りや、テーマの再確認を行います。

2.今回授業のテーマの説明

その授業のメインテーマや必要な知識について説明します。

3.テーマを使った例題

例題を通じて、具体的な場面や使い方を見せます。

4.グループ・ペアワーク

2,3人のグループになり、テーマを使った課題を解きます。

5.個人ワーク

1人で課題を解きます。

6.今回授業の復習(最大5分)

簡単な問題を通じて、その授業のポイントを振り返ります。

(空欄)

初めてこの授業構成について教えてもらった時、実際に授業を見学して、どの授業でもこれが機能していると知った時、これが本当に途上国の学校で行われている授業かと、驚愕しました。

先輩隊員の経験談から、先生が授業に来ない、授業テーマが明確ではない、先生の答えが間違っている、そのようなことが、協力隊の活動場所では普通に起こり得るとイメージしていたからです。

(空欄)

さて、私もこの構成に従って、毎週授業の指導案を作成するのですが、情報の科目は、“使える”シラバスや教科書がありません。(シラバスはあるのですが、内容が古く適切でないなど、再考の必要があるものと言われています。)

なので、同僚が前年度に作成した年間計画を参考に、ほぼ1から内容を考えます。

日本語、スペイン語、たま~~に英語でと、とにかくいろいろなサイトや文献を片っ端からみて、生徒の役に立ちそうな内容を考え、組み立てます。

(空欄)

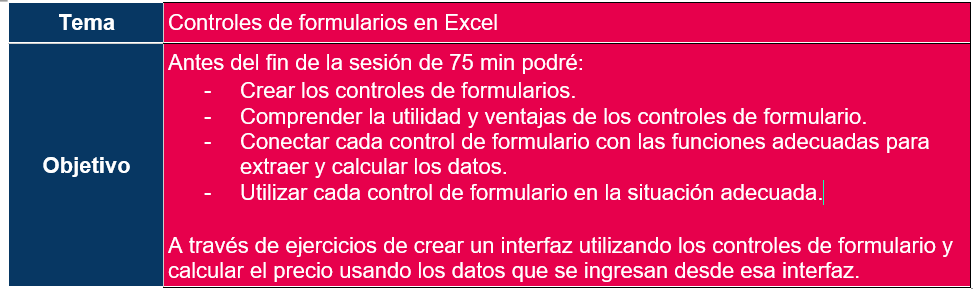

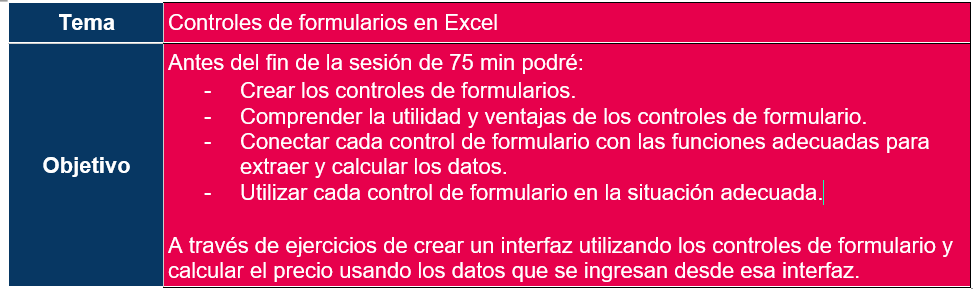

また、授業目的の立て方も重要です。

「〇〇を学ぶ」と書いたら、同僚から指摘を受けました。学習には何段階もあるため、「〇〇を知る/学ぶ/理解する/使い分ける/発展させる」など詳細に書く必要があるそうです。

そして、どのような課題を通じてこの目的を達成するのかも書く必要があります。

その授業で生徒が達成すべき目標はいつもこんな感じで何個も書きます。

こうして作る指導書は、毎回6ページほどになります。(それを確認してくれる同僚の方々に感謝です。)

(空欄)

さて、そのあとは説明用の言葉や流れをノートに全て書き出し、数回のリハーサルをして、その日の授業に臨みます。

今でも授業の前は緊張で、心と胃がぎゅーーーっとなります。

ただ一方で、回を重ねるごとに、生徒がリアクションをしてくれるようになったり、質問してくれるようになったり、授業を通じてうれしいこともたくさん経験しました。

(空欄)

次回は、授業を通じて感じていること等を書きたいと思います!(多分)

(空欄)

ではまた!

SHARE