2025/07/15 Tue

イベント 人 活動

#19 介護ワークショップ開催!!

" Hari ini anda nak buat apa ?ハリ ニ アンダ ブアット アパ"

(あなたは今日何をしますか?)

理学療法士隊員の三井健司です。

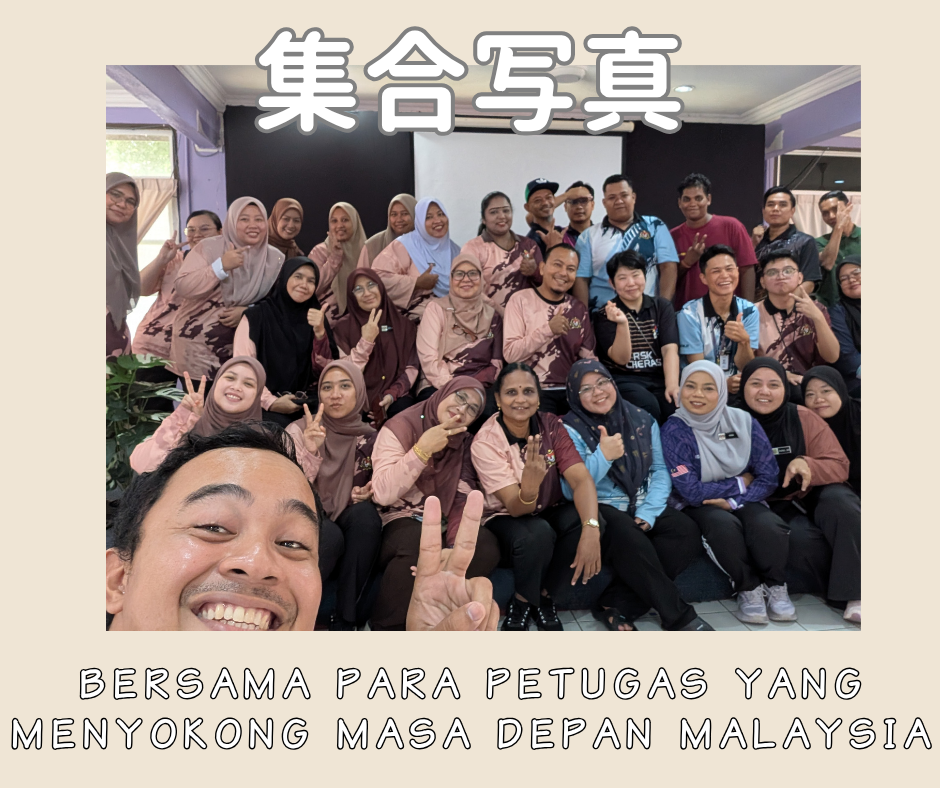

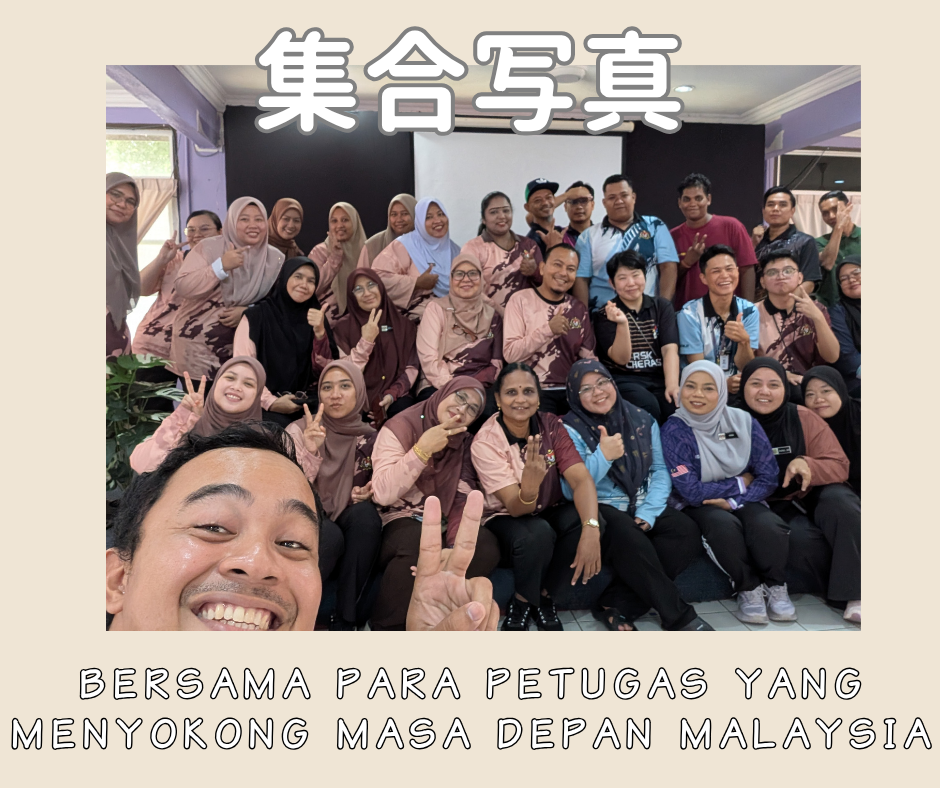

マレーシアは現在高齢化が急速に進んでいます。だからこそ私が高齢者施設に配属され、未来の高齢社会に向けての人的資源を豊かにするためにボランティアをしています。施設の介護スタッフは技術的な教育を十分に受けないまま現場に出ていることが現状です。そのため介護能力に個人差が見られています。そこで都市部に配属されている高齢者介護職種の隊員を招致して『介護ワークショップ』を2日間開催しました。今回はその招致したスランゴール州チェラスに赴任している高齢者介護隊員、小林瑞佳さんと協働で報告いたします。

ワークショップ1日目

★『導入:日本の高齢社会における課題と対策』(三井)

マレーシアの高齢化率約7%、日本の高齢化率約29%という事実、そして平均寿命約マレーシア74歳、日本約87歳という具体的な数字を提示して現実の違いを考えてもらいました。また、日本の駅前で高齢者の方が沢山歩いている写真を見せた際に会場からどよめきが起きました。この様に日本を参考に未来を想像してもらうことが趣旨です。冒頭のアイスブレイクに「コグニサイズ」という認知症予防体操を体験してもらいました。前向きに取り組んでくれてとても盛り上がりました。

★『移乗介助』(小林)

身体状況に応じた移乗介助の説明および体験を行いました。入居者への理解は、その方の残存機能を活用することであり、それが自立支援に繋がります。また、それは介護職員の身体的負担軽減にも深く関係しています。片麻痺を想定し、ベッドから車いすへの移乗を職員同士で体験しながら、基本的な移乗介助の理解と実践、そして入居者側の気持ちも感じてもらいました。

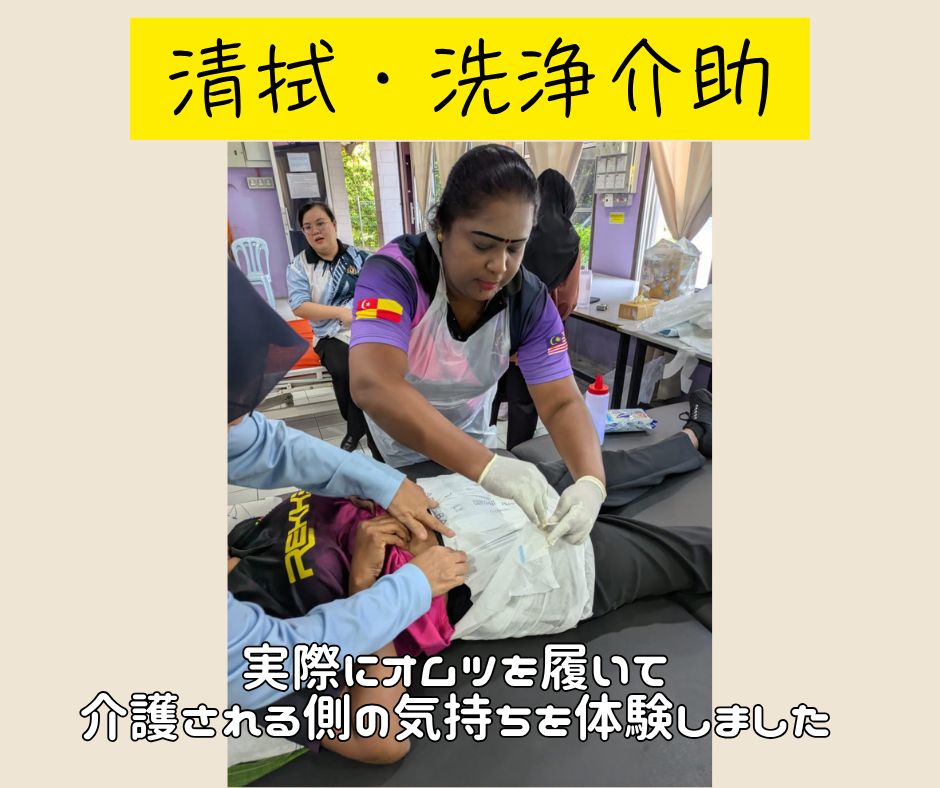

★『清拭・洗浄介助』(小林)

職員同士でオムツの着用体験、さらに日本式の陰部洗浄方法の説明および実践を行いました。陰部は私的な部分であり、誰しもが羞恥心を強く感じます。また、オムツ交換の技術には職員によってバラつきがあります。入居者の感情への理解と配慮、清潔保持による健康状態の維持や生活の質向上のため、共通した介護手順の理解と実践を通じて、介護職員のスキル向上を目指しました。

ワークショップ2日目

★『食事介助』(小林)

私がマレーシアで見た食事介助の現場では、誤嚥性肺炎のリスクを高く感じていました。そこで、誤嚥が起こるメカニズムやベッド上のポジショニングについて説明しました。それを踏まえ、異なるサイズのスプーンによる咀嚼・嚥下のしやすさの違いや、ベッドの頭部ギャッジアップ角度の変化による食べやすさの違いについて、職員同士の体験を行いました。マレーシアにはない、日本の吸い飲みも紹介しました。

★『さいごに』(小林)

お読みいただきありがとうございました。

”Semoga harimu indah dan bermakna.セモガ ハリム インダ ダン ブルマクナ”

(あなたの一日が素敵なものになりますように)

スランゴール州チェラス 高齢者介護 小林瑞佳

スランゴール州クアラ・クブ・バル 理学療法士 三井健司

SHARE