2025/10/29 Wed

活動

子どもたちが素敵な本と出会うために

Apinun! こんにちはヒロです!

本日は、青少年活動としてパプアニューギニアの教育に関わる中で

感じたことを伝えればと思います。

突然ですが、子どもの頃、みなさんはどんな本を読んでいましたか?

正直なところ、当時はあまり本を読むタイプではありませんでしたが、

宮沢賢治の『セロ弾きのゴーシュ』だけは強く心に残っています。

叱られながらも成長していく不器用なゴーシュの姿に、

当時の自分を重ねていたのかもしれません。

大人になった今読み返すと、宮沢賢治の世界観を新たな視点で味わえます。

けれど、あの頃に感じた何とも言えない温かさは、

きっと子どもだったからこそ心に響いたのだと思います。

そんな思い出を時々懐かしみながら、

今、私はオロ州のポポンデッタにある小学校で、子どもたちと日々を過ごしています。

ここでは、日本のように本が身近にあるわけではありません。

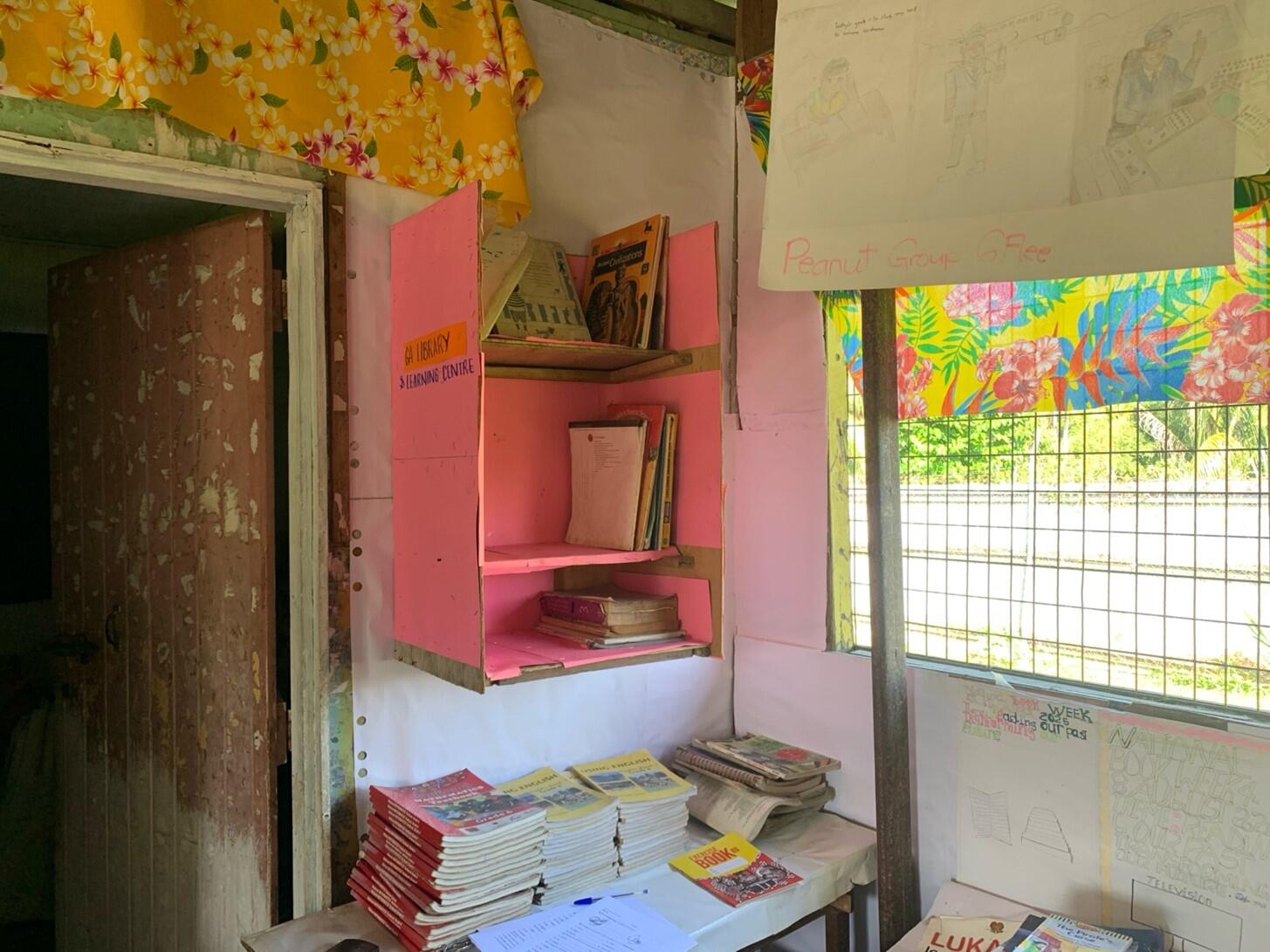

図書室や学級文庫がない学校がほとんどで、子どもたちが本に触れる機会はごくわずかです。

「子どもたちの読書環境を少しでも良くしたい」

そんな思いから、授業の合間を縫って読書活動の環境整備を少しずつ進めてきました。

しかし現実は容易ではありません。

資金も物資も限られており、計画していた取り組みの多くが途中で止まってしまうこともありました。

それでも、「子どもたちに本を届けたい」という気持ちは変わりませんでした。

たとえすぐに成果が見えなくても、読書の意義や学びの楽しさを周囲に伝え続けてきました。

そして最近では、少しずつその想いが周りにも広がってきているように感じます。

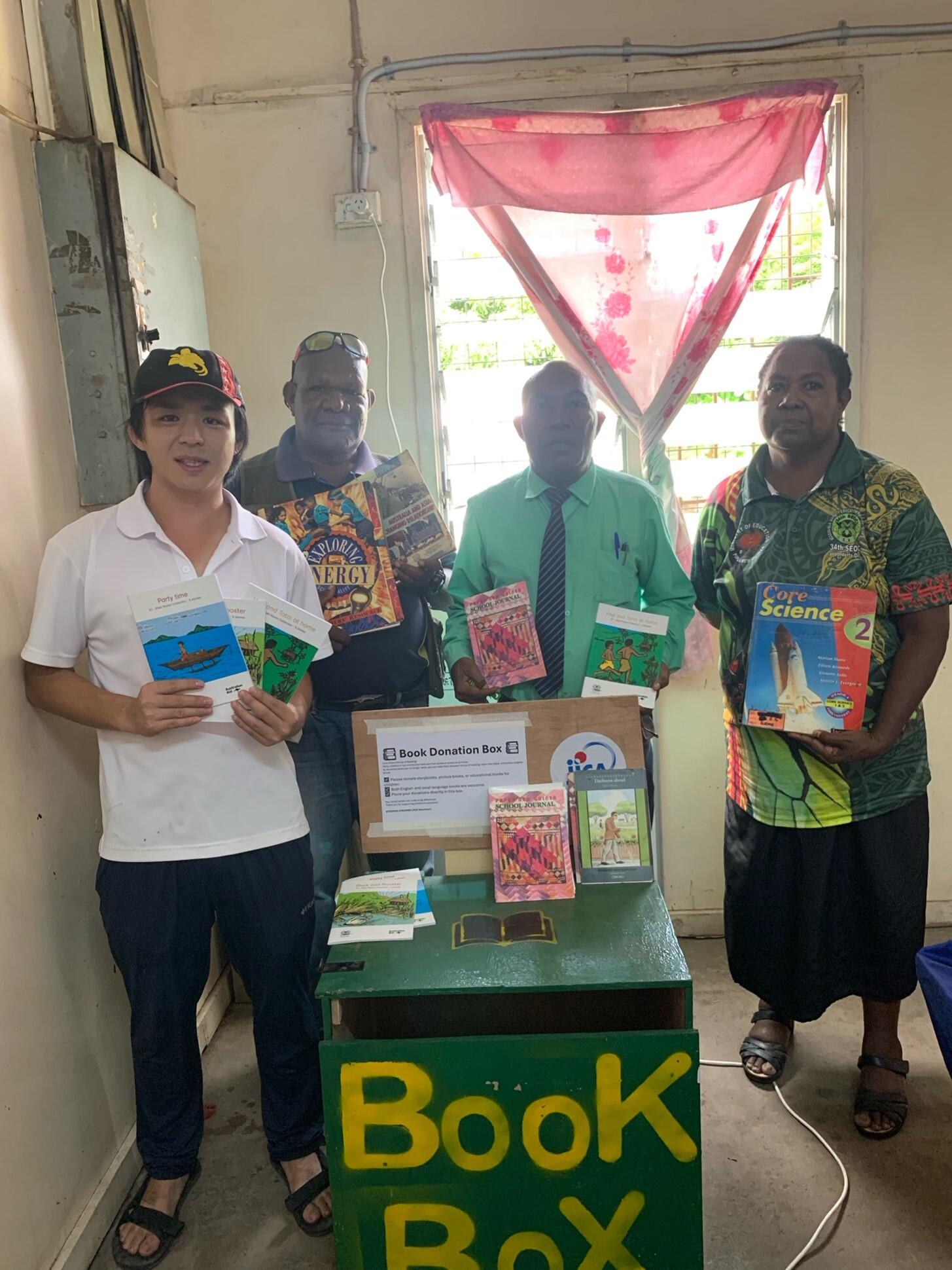

同僚の先生や地域の方々が協力してくれるようになり、

家で読まなくなった本を寄付してくれる人も現れました。

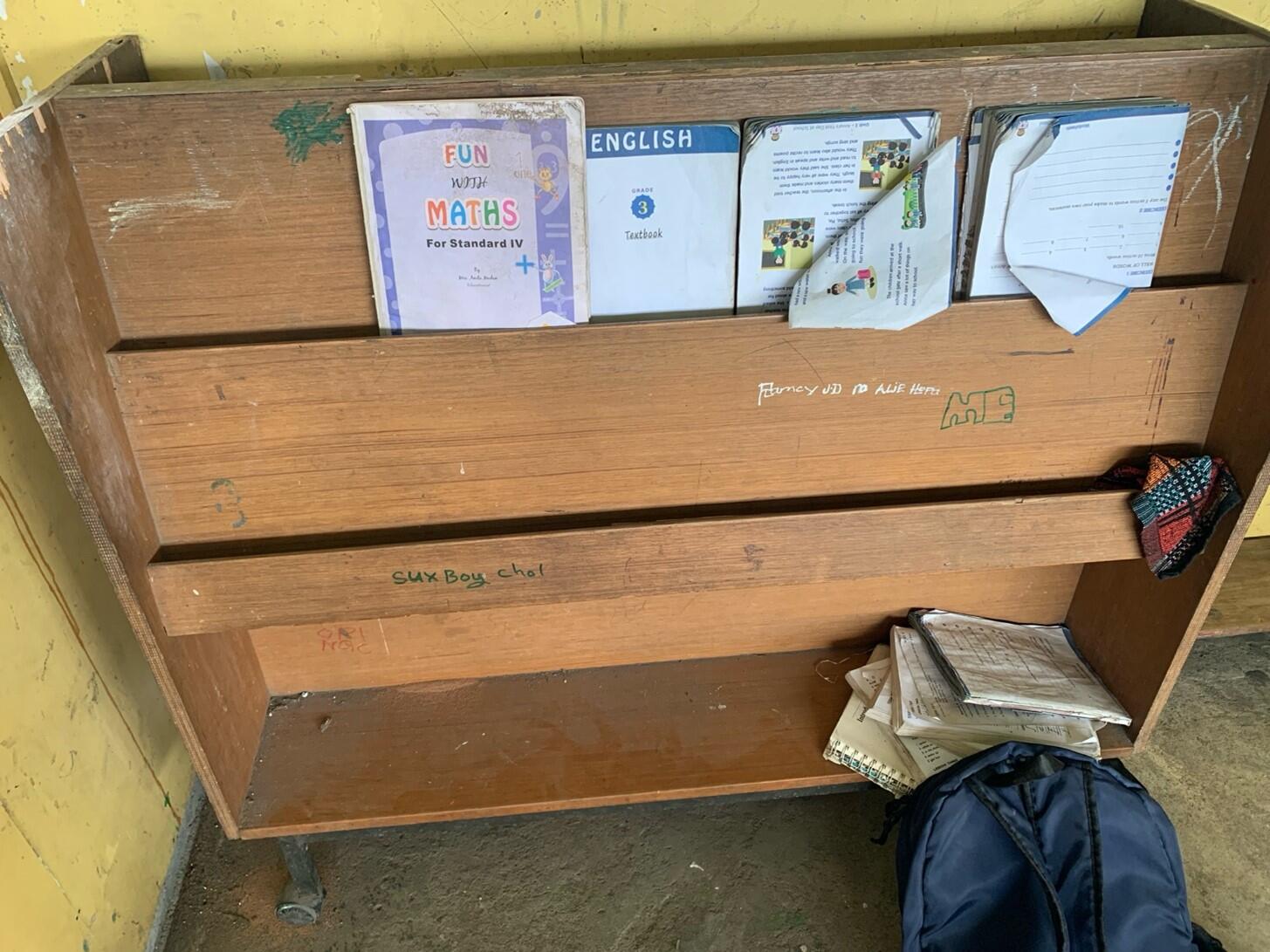

また、廃材を使って生徒と一緒に学級文庫の棚を作る活動をしてくれたクラスもありました。

(廃材というか教室の壁を剥がして資材を調達していたのですが…)

率直に言って、本や本棚の数はまだまだ足りません。

それでも、この小さな変化が共に支える文化を育てる第一歩になると感じています。

この活動を通して、一人でも多くの子供達が私にとっての『セロ弾きのゴーシュ』のような

心に残る一冊に出会えることを願っています。

少しずつの歩みですが、またこのブログで進捗を報告できればと思います。

SHARE