2025/10/08 Wed

小学校 活動 研究授業

Ozzie Note 21 研究授業

こんにちは、2024年度2次隊の尾﨑です。

先日行われた研究授業について紹介します。カリブ諸国では日本でいう学習指導要領のように共通のカリキュラムがあります。そのカリキュラムが2025年の9月から新しくなり現在試行期間となっています。大きな変化に1つにデジタルツールの活用推進があります。今回の授業観察ではそれを目の前で見ることができました。

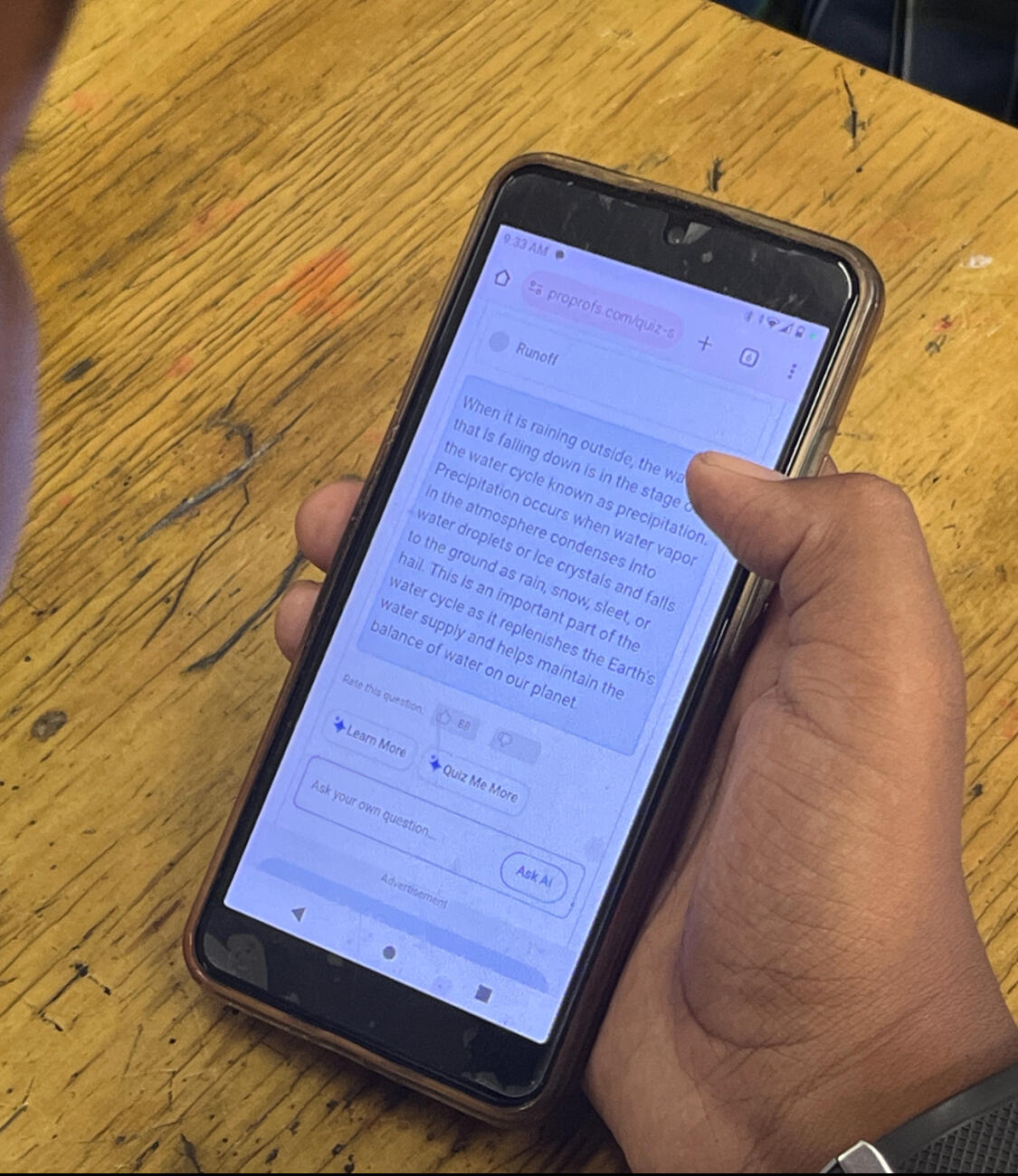

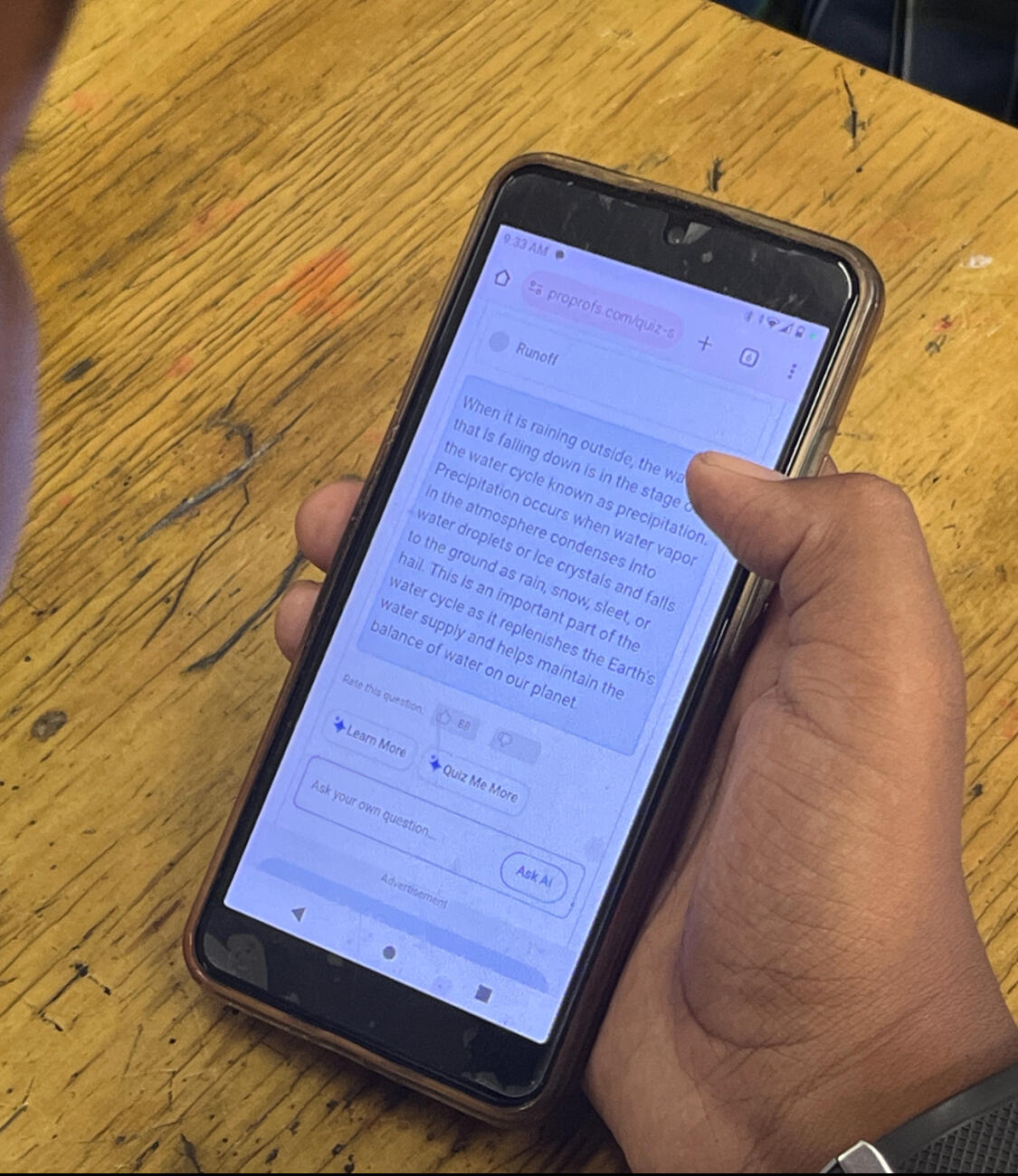

写真は小学校5年生の理科の授業で水の循環についての授業です。子供たちは自分たちのタブレットやスマートフォンを持って授業に臨んでいます。担当の先生はGoogle Classroom を使って児童とオンライン上のコミュニティを作っています。この日は学校に来れなかった児童もビデオ通話を繋ぎながら参加し、対面とのハイブリッド形式で進んでいきました。

https://oecslearninghub.org/curriculum OECSカリキュラムリンク

”Who am I ?" と先生が問いかけるところから導入が始まりました。「私は地球の70%を覆っています」「私は形を変えながら地球上を回っています」と子どもたちに水につながるキーワードを出させながら水の循環への疑問を引き出しました。その後、蒸発や雨の降る様子をアニメーションで画面共有しながら子どもたちは自分の端末を見ます。それを見ながら気づきや疑問をチャット機能で共有していきます。

授業終盤にはAIが作ったゲーム形式の単元の復習問題を解いて知識の定着を図ります。各問題には解説も表示されるので児童は自分の端末を使いその場で理解します。写真はその様子です。授業によっては、e-Post-Test(学習後小テスト)をオンライン上で子どもたちに送り評価材料として使うこともあるそうです。課題としては1人の生徒が家庭に使える端末が無いので紙のプリントで対応しなければならないということです。ただセントルシアにおいては一般家庭でもほとんどが子供の使える端末を用意できることがわかりました。日本はGIGAスクール構想で文科省から予算が出ている分、恵まれているなぁと感じます。一方プライバシーやセキュリティの懸念で使い方に制限がかかりやすいことは、日本の教育現場の課題です。セントルシアでは柔軟に早く対応している点でいいなと感じます。世界共通して教育は日々進化していることを見ることができて、まだまだ勉強すべきことがたくさんあるなぁと思います。

SHARE