2025/10/10 Fri

自然

隊員Gのセントルシア日記_41 〜Think Outside the Box〜

インドネシアの高校生のホームステイを受け入れた経験がありますので、イスラム教徒の祈りについては、少し理解しているつもりでした。毎日5回、聖地メッカにあるカアバ神殿の方向を向いて、アッラーに祈りを捧げるのです。ここセントルシアでも、ムスリムの男性二人が浜辺で祈るところを見かけたことがあります。ところが、彼らは思わぬ方向を向いて祈り始めるではありませんか。日本をはじめインドネシアやマレーシアなどでは、メッカと言えば西寄りの方角になるのですが、彼らはなんと東寄りの方角を向いて祈ろうとするのです。最初は戸惑いましたが、すぐに状況を把握できましたので、落ち着きを取り戻すことができました。北緯14度、西経60度のセントルシアでは、東を向く方が聖地メッカに近いのです。冷静に考えれば当たり前なのですが、何やら衝撃を感じるほどの驚きがありました。固定観念と言うのは、恐ろしいものですね。

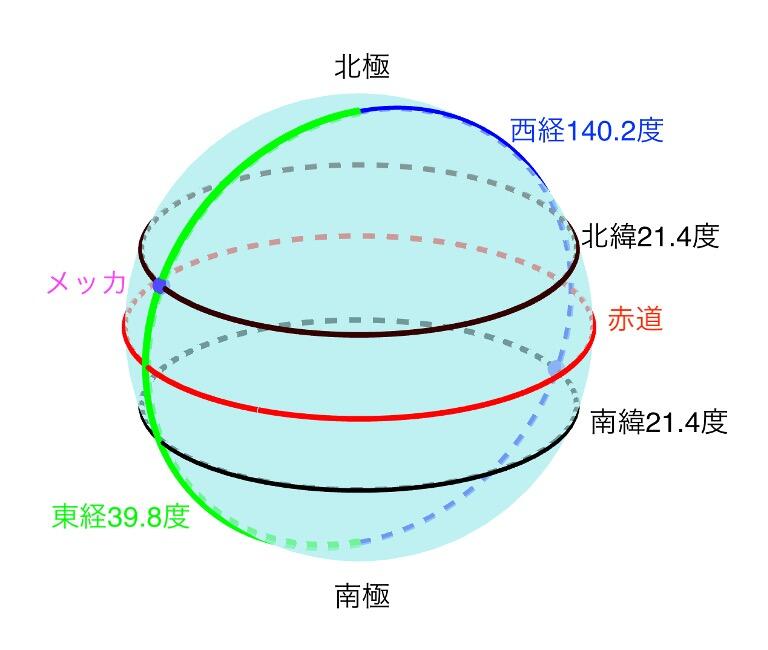

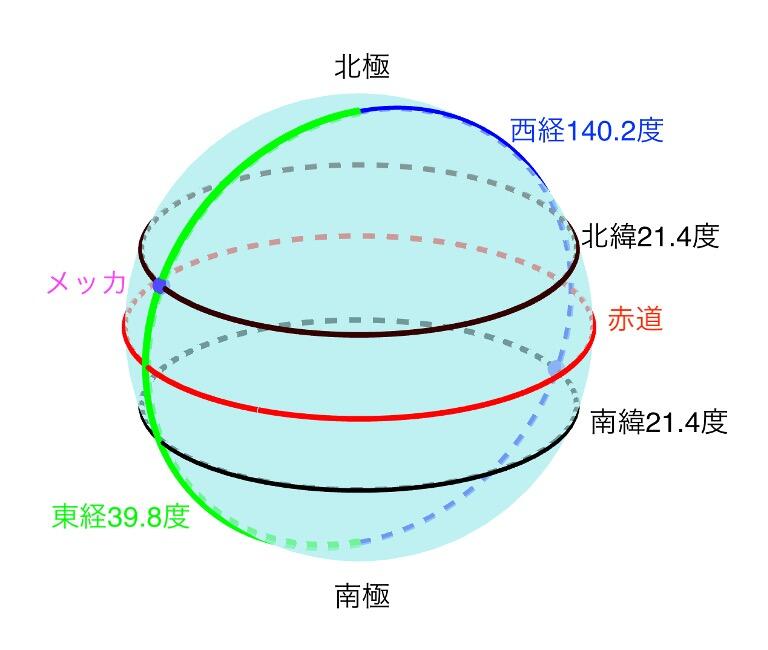

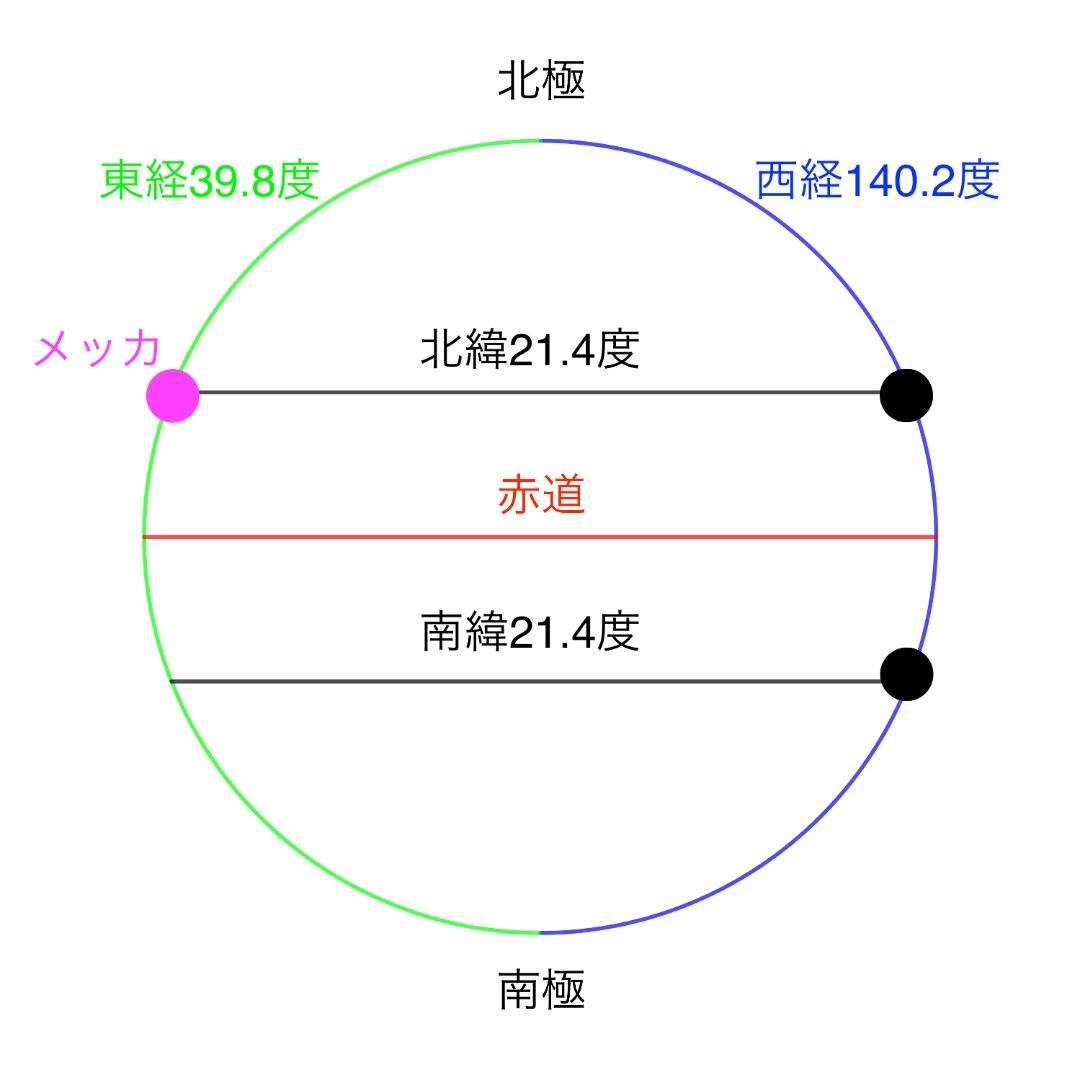

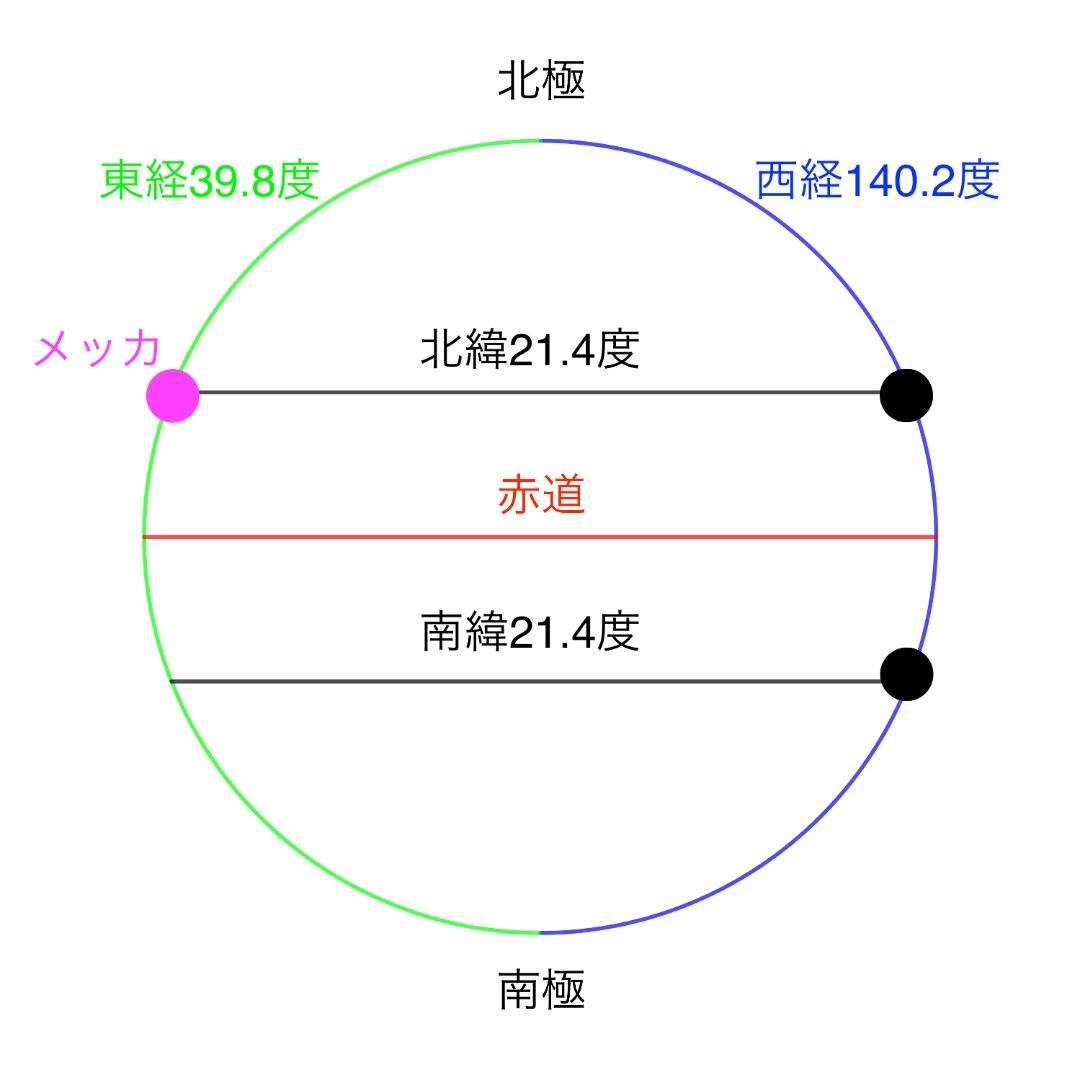

さて、メッカ(北緯21.4度、東経39.8度)に対して、同じ緯度で地球の裏側(北緯21.4度、西経140.2度)の北太平洋の公海上にいるイスラム教徒はどの方角を向いてお祈りすれば良いのでしょうか。西を向くのか、東を向くのか、迷うところではありますが、実は北を向いてお祈りするようです。メッカへの最短距離を探すと、なるほどメルカトル図法の地図では、東あるいは西を向いて北緯21.4度を保ったまま移動する等角航路(常に一定の方角を保ちながら進む航路)が最短コースのように思えます。しかし、球体における2点間の最短距離は、大圏航路と呼ばれる、球の中心を通る円周に沿ったコースになります。従って、北極を通るコースが最短ということになるのです。

飛行機で日本からヨーロッパに旅する場合は、シベリア上空を通るコースが大圏航路になります。冷戦時代は、このコースを通ることができず、ヨーロッパ便は必ずアメリカ合衆国アラスカ州のアンカレッジを経由していました。(当時の技術力と飛行時間のことを考えると、燃料補給や乗務員交替のために、アンカレッジ経由は必須だったのかもしれません。)冷戦終結後は、シベリア上空を通る大圏航路が無事に開通しました。私も、ワクワク、ドキドキしながらロシアの上空を初めて飛んだときのことを、懐かしく思い出すことができます。ところが、今はロシアがウクライナに侵攻しています。再びシベリア上空を飛ぶことができず、北極圏へ迂回するコース等を取らざるを得ない状況となっているのです。たとえ百歩譲って、ロシアがシベリア上空の航空機通過を許可したとしても、逆にNATO軍に撃ち落とされる危険性をはらんでいます。誰もそんな飛行機には乗りません。

話を元に戻しましょう。続いて、「正反対となる地球の裏側(南緯21.4度・西経140.2度)の仏領ポリネシアの海にいるイスラム教徒は、どちらを向いて祈るのだろう」という素朴な問いが、自然と湧き上がってきます。メッカとこの地点を結ぶ大圏航路は、東経39.8度線と西経140.2度線からなる大円上にあります。従って、「北を向いて北極越しにお祈りするか、南を向いて南極越しにお祈りするか、どちらかではないか。」という仮説を立てることができます。ところが、もっとよく図を眺めると、地球上で正反対にある2点間の場合、(2点を結ぶ直線が地球の中心を通るので)大圏航路は無数にあるのです。即ち、地球上でメッカからもっとも離れているこの地点(南緯21.4度・西経140.2度)では、どの方向を向いても、メッカまでの距離(地球半周分)は同じなのです。従って、理論上、この地点での祈りは、どの方向を向いても良い、という結論になります。しかし、今の時代、信徒は、どうやらスマートフォンのコンパスアプリでメッカの方角を探りあて、祈りを捧げているようです。南極越しというのは、やはり非現実的なのでしょうね。

その昔、カリブの海賊たちは、もちろん等角航路でコンパスを頼りに宝島を目指したことでしょう。お得情報として、大圏航路のことを教えてやりたくなりませんか。Think outside the box!

SHARE