2025/04/13 Sun

文化 活動

隊員Gのセントルシア日記_7 〜 Line & Circle 〜

無限という概念には、2通りのアプローチ方法があります。それは、直線的にどこまでも続くというイメージと、円周上をいつまでも回り続けるというイメージです。皆さんは、無限に続くと言えば、どちらを頭に思い浮かべられるでしょうか?直線ですか?それとも、円ですか?実は、西欧では、西暦に代表されるように、直線的な無限観がより親しまれています。これに対して、我が国では、元号や輪廻に代表されるように、円周的な安定した無限観により親しみがもたれているのです。

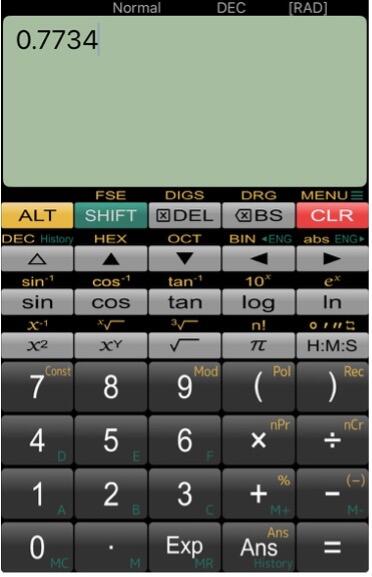

第一話の日記の中で、数学の問題を解くとき、日本ならば分数や円周率πやルート等をそのままにして答えを出すのに対して、セントルシアでは電卓を使って、分数や円周率やルート等を小数値に直してから答えを出すというお話を紹介しました。例えば、日本では分数4/5や3πという形の答えが要求され、セントルシアでは0.8や9.424…という小数の形で答えることが求められるのです。無限観の違いのところでお話ししたように、もしかすると、西欧社会の影響を受けたセントルシアでは直線上の位置が重要視され、日本では1/5を4回繰り返す形や、πを3回繰り返す形などの様にまとまりのある安定感の方が重視されるのかもしれません。もちろん、小数表記の方が大小比較がしやすく、真理の探究への近道が拓けます。従って、我が国でも理科においては、有効数字を意識しながら、小数で答えることが要求されているのです。また、セントルシアでは、中等教育段階から関数電卓が使われており、日本の状況とは全く異なります。そして、世界的な傾向としては、複雑な計算は関数電卓に任せて、思考すること、判断すること、表現することに学びの時間を費やす、という方向への大きな流れがあるように見えます。もしかすると、近い将来、日本の高校にも関数電卓導入の荒波がやってくるかもしれませんね。私は、途上国支援のために協力隊活動をしているのですが、なんだか不思議な気持ちになってしまいます。

中南米のラテンアメリカと呼ばれる地域に、セントルシアは位置しています。正確に言えば、セントルシアの公用語である英語はラテン系の言語(スペイン語・ポルトガル語・フランス語など)ではないのですが、フランス語の影響を受けた交易言語のクレオール語も国民の間で広く使われていますので、あまり違和感はないのかもしれません。確かに、陽気な国民性ではあります。特に、日常生活でクレオール語を使うようなセントルシアン達は底抜けに明るい。しかし、国民の全体像としては、何かが違うのです。例えば、公共交通であるミニバスの車内、乗客はみな秩序を守りとても静粛にしています。(恥ずかしながら、日本では、それほど当たり前のことではありませんね。)そして、乗車する人は決まったように「Good morning」「Good afternoon」と切り出し、他の乗客はそれに応えて挨拶を交わすのです。中には「everybody」を添えて呼びかけてくれる人もいて、気持ちの良いことこの上ありません。まるで、昔の英国の乗合馬車・オムニバスを利用しているかのような感覚になります。また、私が活動しているサー・アーサー・ルイス・コミュニティー・カレッジにおいても、学生達はエネルギッシュな中にも、紳士然、淑女然として、整然と且つ真摯に日々の学びに向き合っているのです。私が毎日とても清々しく活動に取り組むことができている所以です。

単なる個人的な空想であり、検証された事実ではありませんので、適当に受け流して頂いて結構なのですが、「旧宗主国・イギリスの紳士・淑女の品位が人々の尊敬を集めた結果、広く国民に浸透したのではないか」と私は考えています。それにしても、独立後46年を経た今もなお、英国の品位が国民に影響を与え続けているとは、なんと力強い英国文化であることでしょう。私の場合、伸びやかで直線的な品にはあまり自信がありませんので、円い徳で勝負することになるのですが、果たして日本人の徳目に心を動かしてくれるセントルシアンとの出会いはあるのでしょうか?

SHARE