2025/09/12 Fri

小学校

小さな前進―ソロモンの教育環境―

(写真①:体育の授業の1コマ)

配属先のアウキ小学校では、①体育教育の普及②算数(基礎計算)を中心とした先生方の指導力向上を柱に活動しています。

日本とソロモン諸島の教育環境を比べると、ソロモン諸島における様々な課題が浮き彫りになってきます。

例えば学習環境では、教科書は3~4人で共有し、学習教材をなんとか工夫して授業が行われています。

光や音の刺激が強く、熱帯特有の暑さは子どもたちの集中力に影響を及ぼしています。

家庭環境を見ると、多くの子どもたちが村での生活を送っています。

彼らの中には、家事を手伝う子ども(薪拾い、水汲み、マーケットへの買い物など)や小さなきょうだいの面倒を見る子どももいます。

日本よく言われるヤングケアラーに似た存在です。

衛生環境にも課題があり、皮膚感染症やマラリア・デング熱といった病気にかかりやすいです。

先生方も体調を崩しがちで、栄養のある食事やきれいな水が当たり前に根づいていないことも体調管理や集中力に影響しています。

このような環境下では、子どもたちが学校を欠席する日が増え、日々の学習を積み上げにくい現状があります。

高学年の子どもたちでも九九表を見ないと算数の問題が解けないのは、このような背景が組み合わさっているからだと推察しています。

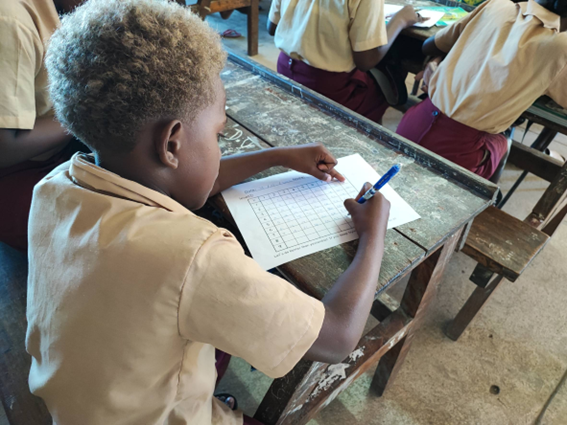

(写真2:100ます計算に取り組む4年生)

教育環境は短期間で変えることができないからこそ、子どもが確実に学べる手立てを、できる範囲で一つずつ積み上げようと先生方と活動しています。

算数では、四則演算の土台づくりをねらいに、3年生で100問たし算、4年生で九九100ます計算に取り組んでいます。

ペア練習、全体暗唱、短時間テストを授業内で組み合わせ、結果をその場で把握して次に反映します。

実施方法には改善の余地がありますが、3年生では平均得点が62.7点から74.0点へと11.3ポイント上がったクラスもあり、少し手ごたえを感じています。

体育はソロモン諸島の現行カリキュラムに沿い、陸上運動とボール運動を中心に実施しています。

運動量の確保、協力的な学びの促進、作戦→実行→振り返りによる「考える体育」をねらいとしています。

先生方の参加が増えるとよいのですが、ここはなかなか苦戦しています。

学期に一度「スポーツデイ」と題して、全校でミニ運動会も行っています。

(写真3:子どもたちと同じ算数活動に取り組む担任の先生)

「活動で何が変わったのか?」と問うと、現状に目をつぶりたくなる自分がいますが、「活動で今日何を積み上げられたか?」と問い直し、次の日の活動へとつなげています。

日本とは大きく異なる教育環境で疑問や驚きは日々ありますが、「この環境だから仕方ない」とは結論づけず、自分にできることをできる範囲で今後も取り組み続けていきたいです。

小さな前進を先生方と確かめながら、よりよい教育環境を目指しています。

2024年度2次隊 大和一輝(小学校教育)

SHARE