2025/05/01 Thu

生活

ソロモンでの3つの「たたかい」

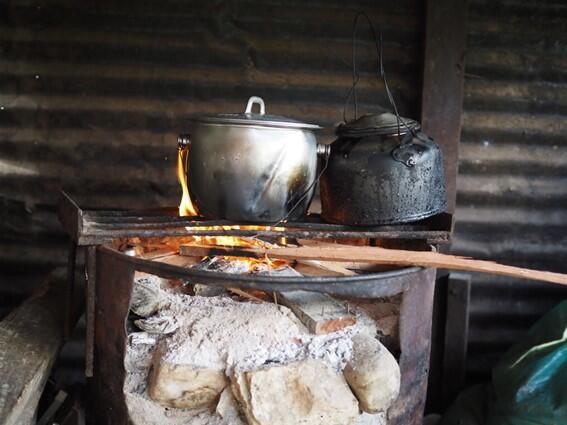

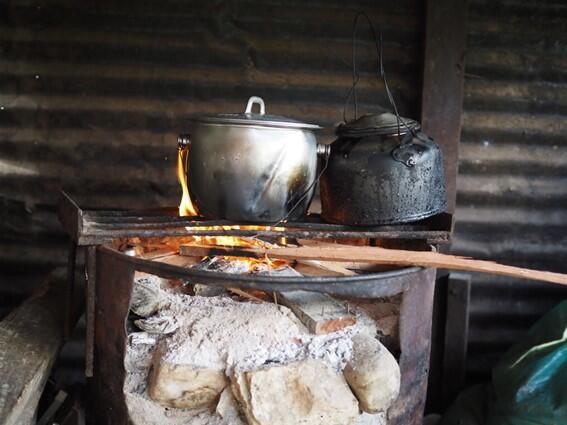

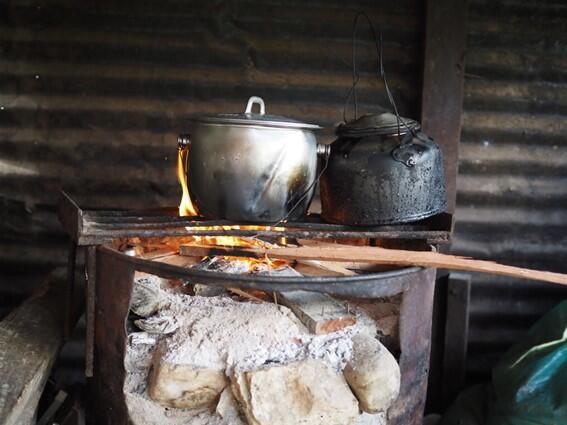

〈写真:村での調理の様子〉

太平洋に浮かぶ小さな島国、ソロモン諸島。

ゆっくりと、穏やかに時が流れるこの国で、わたしは小学校教育隊員として活動しています。

でも、ここでの毎日は、ちょっとした「たたかい」の連続。

日本の生活とは少し違う、わたしのソロモンでの「たたかい」を3つご紹介します。

【天気との“たたかい”】

ソロモン諸島は、熱帯に位置する国です。

年間の降水量は高く、現在(4月)は雨季と言われています。朝、晴れ渡った空を見ていても、昼過ぎには土砂降りの雨が降ることが多いです。

油断して洗濯物を干していると、痛い目にあいます。

かといって、用心して控えめに干したときは、1日中晴れだったりします。なかなか難しいです。

ただ最近は空を見て、「30分後に雨が来るな…。」と予測を立てられるようになりました。

スマホの天気予報アプリより、的中率は高いです!

〈写真:海を眺めてパイナップルを食べる時間が幸せです。〉

【インフラとの“たたかい”】

わたしが住む村での生活は、多くの家がソーラーパネルで発電し、木材で火を起こし、自然の水源から水を確保しています。

雨水タンクを使って食器を洗う姿や、モクモクと煙が上がる中で調理する様子は、日常の風景です。

初めて目の当たりにしたときは、その労力と不便さを想像してしまいました。

わたしの家では電気・水道・ガスが通っています。

しかし、安定供給ではないのがソロモン諸島。停電・断水・ガス切れが時々起こってしまいます。

対策は講じていますが、まだまだ慣れません。不便な生活を強いられます。

便利さを享受するあまり、不便さを痛感する。

そう思うと、村でのサステナブルな生活が素敵に見えてきました。

生活の知恵を学んでいきたいところです。

【言語との“たたかい”】

ソロモン諸島では、英語・ピジン語のほかに、ラングス(地域語)が使われています。

その数はなんと70以上!

このラングスは地域社会に重要な意味があり、「同じラングスを話す人=仲間(ワントク)」と、文化として根付いています。

慣れない言語で活動することは大変です。

考えが伝わらないときや、相手の意見を理解できないときは、悔しさを感じます。

でも、英語よりピジン語、ピジン語よりラングスを使うことで、相手の表情はみるみる良くなります。

わたしもワントク(仲間)になれるようにと、時間を作って勉強を続けました。

活動先の子どもたちが、小さな先生として教えてくれるおかげで、やっとラングスも使えるようになってきました。

さらに溶け込めるよう、これからも言語を大切にします。

赴任前には想像していなかったような出来事が、ソロモンでは起こります。まさに、小さな「たたかい」の毎日です。

でもこの「たたかい」は、この国で暮らす人々にとっては「日常」でしかなく、自らの価値観を問い直す貴重なきっかけになっています。

ここでしか得られない経験を、これからも味わっていきたいです。

2024年度2次隊 大和一輝(小学校教育)

SHARE