2025/10/22 Wed

協力隊60周年

協力隊60周年企画/スリランカ帰国隊員のイマ/栗﨑敬子(村落開発普及員)

読者に向けて自己紹介

平成20年1次隊、村落開発普及員の栗﨑敬子と申します。社会人3年目のある日、通勤電車の中でふと目に入った協力隊募集説明会の広告。協力隊参加を決めた瞬間は、いまでも忘れられず。

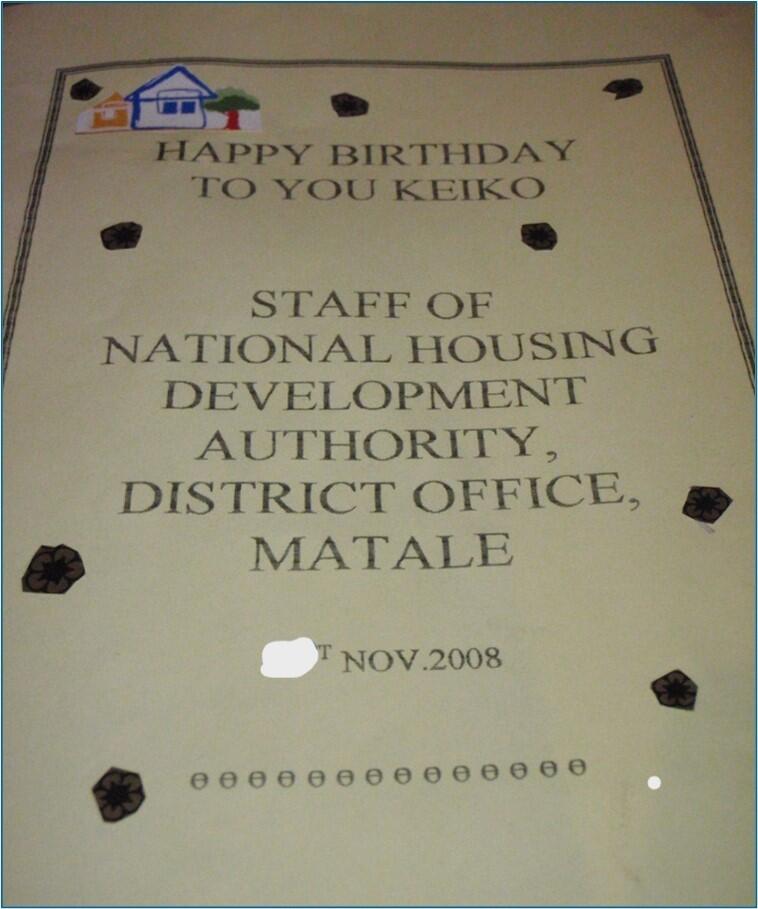

配属先は、国立住宅開発局(National Housing Development Authority:NHDA)のマータレー事務所とネゴンボ事務所。スラム開発に伴う住居移転、NHDAが建設した公共住宅に住まうことになった人々の生活改善が主な活動でした。

「都市貧困層居住地域における住民の生活改善」という要請内容に対し、何をすればよいかさっぱりわからず、言葉もわからず、とにかく食べて・飲んで、聞いて・しゃべって、誘われたらとにかく「ハリ(YES!)」と答えるか首を横に振る(YES!の合図)。がむしゃらな毎日を過ごしていました。

隊員時代の活動に関する思い出について

スリランカ事務所のブリーフィング、最初に告げられたのは、「路上で隣に停車したバスがいつ爆発するかわからない」ということ。当時のスリランカは内戦中、渡航直前には赴任予定のデヒワラで爆破テロが発生。現地到着早々に、マータレーへの任地変更が告げられたのでした。

いつ起こるかわからない、起こるかもしれない。日常に存在する命の危機に怯えて暮らさなくてはいけない。生まれて初めて、戦争について考え、その恐ろしさを感じました。

さて、隊員時代の活動に関する思い出について、喜怒哀楽でご紹介します。

1. 喜:「居てくれてありがとう」という住民からのひとこと

住民がくれたひとこと。いっしょの時間を過ごし、同じものを飲食し、ただそれだけ。「居てくれてありがとう」という心に残るひと言は最高に嬉しくも、そのことばはとても深いものでした。

シンハラ人、タミル人、仏教、ヒンドゥー教、イスラム教、居住地、職業。マータレーには、みえない「隔たり」、地元のしきたりがありました。活動地区の人たちはマイノリティ、自らを卑下することも多かった。時々やって来る、行政官の横柄な態度、頭を下げ続ける住民。

無知な私はその隔たりを不当なものと思い込み、みんなと仲良くすることが健全であり、正義、それこそが協力隊の活動、と思い込んでいました。隔たりのない関係性は住民に高く評価された一方で、所属先からはしきたりを守れない者として評価され、結果として任地を追われることになりました。

2. 怒:ネゴンボの暮らしに怒れる毎日、おかげでシンハラ語が上達

山のまちマータレーから、海のまちネゴンボへ、地方暮らしから都会生活へと、暮らしが一転、そして活動も一変。ネゴンボの人たちはマータレーと比較にならないほど勢いがよく、ネゴンボ着任早々「ああ、言い返したいけど言えない…」という日々が続きました。おかげでシンハラ語が一気に上達しました。

3. 哀:活動が中途半端に終わってしまったこと

マータレー事務所長交代により、突き付けられた解雇状。何が起きたか理解が追いつかないまま、ひと晩で荷物をまとめ、マータレーから退去。今思えば、ただの向こう見ずですが、なぜこうなってしまったのか、突然のできごとに次の活動先が見つからず、宙ぶらりんの時期はいちばん辛かった。

しきたりを理解せず、適度な距離を保てず、なにより「中立」でいられなかったこと。後に、同じような経験をされたボランティア調整員から“隔たりは差別ではなく、区別である”と諭され、ようやくすべてが腑に落ちました。

“外国人としての節度、おかしいと思っても相手の文化や習慣、宗教に口出ししない”いまさらながら、中村哲医師のことばが身に沁みます。

4. 楽:現地の人たちと過ごした日々

辛いこともあったけれど、2年間は楽しかった!現地の人たちに支えられ、教えられ、任期を無事に終えることができました。

帰国後の進路について

マータレーにいた頃、JICA調査団視察に同行する機会がありました。帰国後、技術協力プロジェクト(技プロ)の専門家になることを目指し、開発コンサルタント会社に就職。しかし、実際には、技プロ案件に関わることなく、事業費積算と調達監理が主な業務。約3年後にJICA東京に転職し、研修事業を担当していました。

現在は、JICA社会基盤部で都市交通計画・気候変動対策を担当しています。

数年前の地方自治体都市計画課への出向。先方にとっては初のJICA職員受入れで、お互いにどうしたらよいか、手探りの日々。しばらくの間は自ら都市計画課内営業を行い、やること探しをしていました。しばらくぶりに協力隊時代を思い出したのでした。懐かしい。経験はどこかで役に立つものです。

協力隊への応募を考えている皆さんへのメッセージ

行き当たりばったり、体当たりの日々、ゆえに、失敗も数知れずですが、現地の人たちとの暮らしを通して学んだことは何にも代えられないものです。

記憶に残る愚弟のスリランカ訪問。2泊3日の強行日程ゆえ、目的地への移動途中に友人の親戚宅に宿泊することに。「親戚だから大丈夫」という友人に甘えたものの、まったく面識のないお宅への訪問。夜中に突然に現れた、見ず知らずの外国人(我々)を疑うことなく家に招き入れ、寝室を用意し、泊めてくれ、早朝にも関わらず朝食を提供。このおもてなしに、愚弟と2人、驚き感動したのでした。スリランカ文化、密な人とのつながりに助けられた出来事です。

不安定な世界情勢、日本国内にある山積みの課題。協力隊への参加意義は変化しつつあります。しかし、よく言われることですが、外から日本を見ること、他国で暮らす・活動するからわかることも多くあることは確かだと思います。そして派遣国の人びとが教えてくれることも多くある。

こうした気づきを与えてくれる、相手国の暮らしにもっとも密着できる、それが協力隊の醍醐味と思います。

「人生なんてきっかけひとつ」職場ドアに貼られる協力隊募集広告。任地でのかけがえのない暮らし。誰も盗むことができない、とびきりの経験を!

お世話になったタミル語の先生とクラスの生徒さんと。

お腹が空いたら友だちに電話。友だちのおふくろの味(スリランカカレー)がいちばん美味しかった。

夕暮れに子供たちが屋根に上がって凧あげをやっていた。

ネゴンボの食堂、美味しいミルクティーと彼らとの雑談は楽しいひととき。

サプライズのプレゼント(時計と指輪)が嬉しかった。

けれど…、自分の祝いごとや嬉しい出来事は、周囲の人たちのおかげであり、その感謝を込めて、周囲に振舞いを行うのがスリランカの流儀。

したがって、私も職場の皆さま分のケーキを用意し、ありがとうと感謝を込めて配ったのでした(着任早々に誕生日を聞かれて喜んだのですが、後日、その意味を知りました 笑)。

帰国間際に訪れたアルガンベイ、その景色はまるで絵画のよう。スリランカの中でも特に心に残った場所です。

SHARE