2025/01/17 Fri

コンピュータ技術 学校

プラスマイナスゼロ...にならない現実【ウサノーナ】

こんにちは、ウサノーナです。

私のいる学校では、新学年の準備が進んでいます。

1月から変わったことがいくつかありますので、今日はその中の1つを紹介します。

先生たちの転勤

私の学校では、5人の先生が他校(他のTC(テクニカルカレッジ)やCoT(カレッジオブテクノロジー))に転勤しました。

が、私の学校へ転勤してきた先生はなんと2人のみ。 転入出の数が合いませんよね。

数が合わない分はどうするのかというと、非常勤講師でまかないます。

それでも数が合わない場合は、オンライン授業をします。

(録画されてて、学生は不在なことが多く、テスト前にテスト対策に見るだけなので意味はあまりない)

または、人材が見つかったタイミングで、短期講習みたいな形で授業が行われます。

ただ、一番大きな問題は、先生たちは地元の学校に行きたがる傾向があるということ。

もちろん、地元でない学校だと、通勤に2時間以上かかっている先生もいるから気持ちはわかります。

地元に根づきすぎてしまうと、教育に対してのデメリットもあります。転勤がないのです。

この転勤制度、基本的には7年~10年勤務を終えた先生が、転勤したければ希望を出して叶います。

つまり、一度地元の学校にたどり着いてしまうと、そこからさらに遠方の学校を希望する先生はいないのですね。

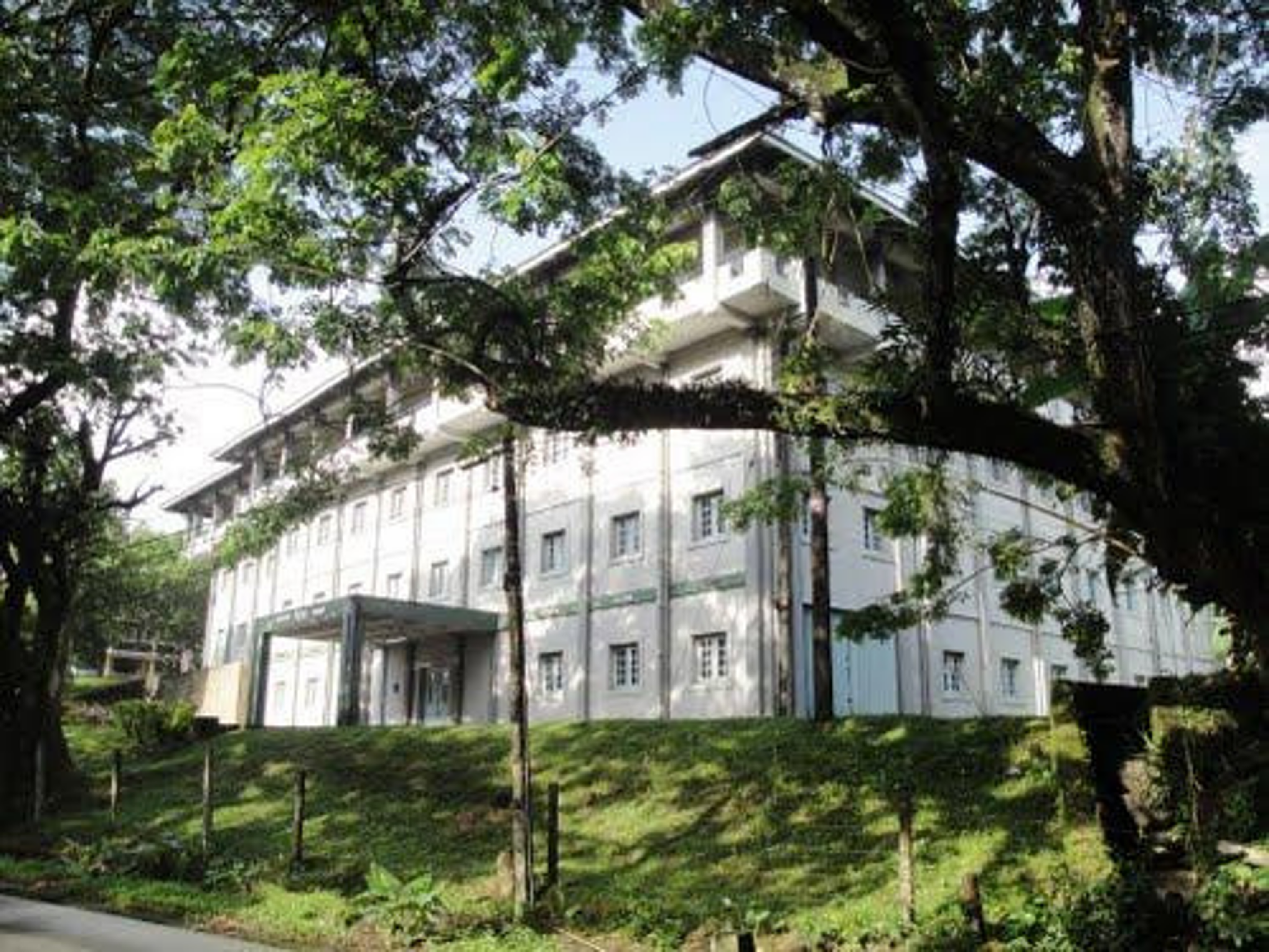

そもそも私のいるラトナプラのカレッジオブテクノロジーは他校からは「Palm Garden college」と言われています。

パルムガーデンとはヤシの木ガーデン、つまり自然が豊かなことを揶揄されていて、

確かに他校と比べると周りには何もありませんし、街に出るにもバスに乗る必要があります。

だから、私の学校への転勤希望者がまずあまりいません。さらに、学校の学生も少なくなりつつあります。

今年度は各学科で定員割れを起こしていて、追加募集のFacebook広告も作りました。

学生に不人気な理由はわかりませんが、やはり交通の便が悪いことや、

学校の特色がない、新しい機材設備がないなど魅力が足りないのかもしれません。

そもそも職業訓練大学校自体が人気があまりない現状も原因としてあるかもしれません。

経済危機以前は、新採用の教員がいたため、定員に満たない学校へそういった教員は配置されていたそうで、教員不足の問題はなかったのだとか。

そして、私の学校は州に1つは設置する必要がある学校です。つまり、どれだけ学生が減ろうが、学校を設置しておく必要があるのですね。

となると、結局転勤のない教員は学校をよくしようというモチベーションがあまりないのですね。

もちろん、学校によっては、教員用宿舎を持っていて、そこで生活している先生もいます。(うちの学校にも一人います。)

そもそも、教鞭をとる年齢も遅いです。30歳過ぎてから就職なんて人も多いので。

もう少し転勤制度を活発化させてほしいなと思いつつ、そのためには交通網の発達が急務なのかなとも思ってしまう新学期今日この頃です。

というわけで、今日はスリランカの転勤制度についてご紹介しました。

SHARE