2025/06/13 Fri

桃子の体験記 活動 隊員 青少年活動

第三章 いつ"慣れる"のか【桃子の体験記】

こんにちは。

青年海外協力隊、元スリランカ隊員の倉田桃子(くらたとうこ/2022年度4次隊/青少年活動)です。

第三章では、私の配属先と学生や同僚のことをご紹介します。

***

JICA事務所から任地へやって来た翌日、初出勤日。

部屋を借りている家から配属先の職業訓練センターまでは徒歩15分だが、最初だから、と県事務局長とセンター長が家まで車両で迎えに来てくれた。5分ほどで到着し車両から降りると、エントランスにはたくさんの学生が並んで待っていて、白い服を着たセンター長の娘さんがお花を持って出迎えてくれた。

エントランスを入ったところでオイルランプの儀式。センター職員、講師、学生が見守る中、交代でランプに火を灯していく。これには感謝や成果を祈る神聖な意味があり、スリランカの伝統的な儀式だ。ゲストが来た際の歓迎やイベントの開会など多くの場所で行われる。

そして事務室に案内され、歓迎会。

そして事務室に案内され、歓迎会。

初日からこんなに歓迎してもらえるとは。事務室には私専用の机と椅子も用意されていて、とてもありがたかった。

※キリバット(ココナッツミルクライス)、コキスやコンデケウン(米粉を使った揚げ菓子)など、新年や縁起の良い日に食べる軽食が用意されていた。

+++--------------------------------------+++

1. ミリガマ職業訓練センター

2. シンハラ語を話す外国人がやってきた

3. クラスを訪問する

4. 郷に入りては郷に従え

5. いつ“慣れる”のか

+++--------------------------------------+++

1. ミリガマ職業訓練センター

私は「ミリガマ」という町の職業訓練センターに配属となった。

センターには国の職業資格が取れる週5日コースが3つ(ICTT、美容師・理容師、秘書)と週末だけのパートタイムコースが8つ(英語、日本語、ITなど)ある。学生は17歳から30歳、中等学校卒業後すぐの若者から仕事をしながら通う若者まで様々である。職業資格を取るコースで学生は、6ヶ月間センターで基礎知識や技術を学び、その後地域の職場で6ヶ月間のインターンを経て資格試験を受ける。ひとクラス15から30名程度、全校約250名の若者が通う。

それぞれのコースに講師がいるが、コース2つを掛け持ちして週6日働く人もいた。講師8名の他、事務職員3名、清掃スタッフ1名、警備員3名がミリガマ・センターのメンバーであり私の同僚だった。

私は「青少年の健全育成のために規律や協調性といった社会性を養うこと」を目的として派遣された。学校教育では情操教育や実技指導、体験活動の機会がまだまだ少ない若者のために、様々な活動を通して社会性の向上を目指す。

2. シンハラ語を話す外国人がやってきた

「ආයුබෝවන්(アーユボーワン)」と合掌する。これはシンハラ語の公式挨拶で「長生きしますように」という意味がある。

スリランカには観光客もたくさん訪れるが、コミュニケーションはほとんど英語だ。シンハラ語を話す外国人はかなり珍しい。

ミリガマは観光地ではないのでそもそも外国人がいない。そのため、都市部に行ったことがない人にとって私は初めて出会う外国人だったし、外国人慣れしている人は英語で私に話しかけてくる。しかし私はそれに対して「アーユボーワン」とシンハラ語で話し始めるのだから、皆驚きを隠せない様子だ。でもとても喜んでもらえたし、シンハラ語を話せるだけで相手との距離がグッと縮まった。

「いったいどうやってシンハラ語を勉強したの?」「たった3ヶ月で話せるようになったの!?」中には「外国人がシンハラ語を話すのはすごく変な感じ。」と言う若者もいた。それほど彼らにとってはあり得ないことのようだ。

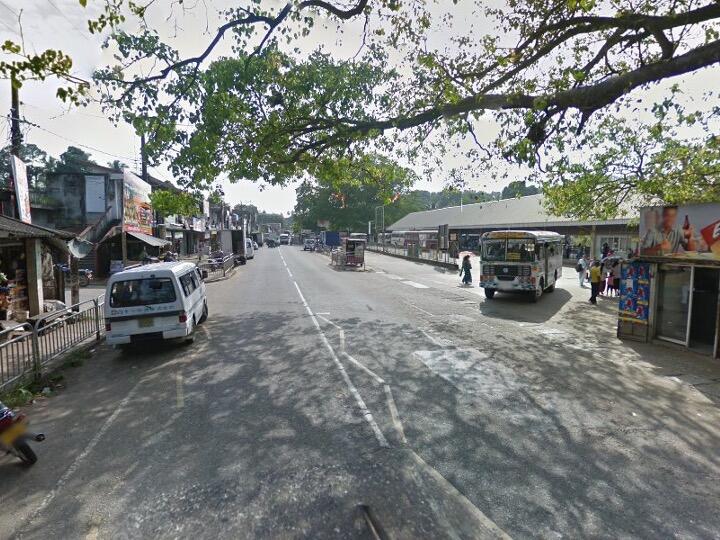

※汽車の駅とバスターミナルもある大通り沿いの商店街がミリガマの町の中心地。町の周辺には田畑やのどかな自然が広がる。

※汽車の駅とバスターミナルもある大通り沿いの商店街がミリガマの町の中心地。町の周辺には田畑やのどかな自然が広がる。

3. クラスを訪問する

数日後から、とりあえず一つ一つのクラスを訪問して挨拶していこう、ということになった。

毎朝、学生全員と講師で朝礼があるので私も参加する。センターの玄関前に集合し、仏教のお経を唱え、国旗を掲揚し、国家を歌い、朝の挨拶。8時半に開始…のはずだが、学生も講師もなかなか集まらない。やっと始められると思うと9時前だったりする。講師の先生は、時間通り来る人もいれば来ない人もいる。朝礼の後コースごとにばらばらと授業が始まる。

講師の先生は皆快く私を受け入れてくれた。教室に入って挨拶と自己紹介。学生は見慣れない外国人を前に、嬉しそうではあるが緊張気味だ。質問してもモジモジしてなかなか答えてくれない。でも、普段の教室の様子を見せてほしいとお願いすると、少しずつ教えてくれた。

講師の先生は皆快く私を受け入れてくれた。教室に入って挨拶と自己紹介。学生は見慣れない外国人を前に、嬉しそうではあるが緊張気味だ。質問してもモジモジしてなかなか答えてくれない。でも、普段の教室の様子を見せてほしいとお願いすると、少しずつ教えてくれた。 ※美容師・理容師コースの実習室には美容室と同じ設備や機械があり、学生はここで実技の練習をする。

※美容師・理容師コースの実習室には美容室と同じ設備や機械があり、学生はここで実技の練習をする。

クラス訪問では大きく3つのことに取り組んだ。

日本語コースで日本文化と日本語を教えること(別の章で紹介)。ICTTと秘書コースでパソコンの基本操作を教えること。その他のコースで情操教育に繋がるアクティビティをすること。

パソコンの基本操作は、特に秘書コースで教えた。講師の先生がご年配の方で、最新のWord, Excelを使いこなせなかったのだ。週に一回月曜日の午前中を実習時間として、手紙やポスターやExcel表の作り方を実践した。 他のクラスでは情操教育を、ということだが、私は学校の先生のように授業をした経験はない。そのため、私と一緒に活動する中で学生には何か感じ取ってもらえることがあればと思い、日本文化紹介のスライドを見せたり折り紙をしたり、歌を歌ったり、時には外へ出て大縄跳びやボール遊びもした。勉強=座学で実技の授業がほとんどない学校教育で育ってきた学生にとって、日本であれば小学校低学年がするようなレクリエーションでも物珍しいようで、初めてのチャレンジに戸惑いながらも楽しんでくれた。

他のクラスでは情操教育を、ということだが、私は学校の先生のように授業をした経験はない。そのため、私と一緒に活動する中で学生には何か感じ取ってもらえることがあればと思い、日本文化紹介のスライドを見せたり折り紙をしたり、歌を歌ったり、時には外へ出て大縄跳びやボール遊びもした。勉強=座学で実技の授業がほとんどない学校教育で育ってきた学生にとって、日本であれば小学校低学年がするようなレクリエーションでも物珍しいようで、初めてのチャレンジに戸惑いながらも楽しんでくれた。

※センターにはステージのあるホールがあり、そこでレクリエーションをする日もあった。

※センターにはステージのあるホールがあり、そこでレクリエーションをする日もあった。

4. 郷に入りては郷に従え

少しずつだが、センターで働くルーティーンができてきた。

朝は朝礼に間に合うように、家から15分ほど歩いて出勤する。朝から日差しは強く、しばらく陽にあたると肌がヒリヒリ痛い感じがしてくる。センターに到着するとすでに汗だくである。同じように歩いてくる学生はそこまで汗をかいている様子がない。

8時から9時過ぎまで、ポツポツと学生や同僚が出勤してくる。人が集まってきた気がしたら私もぼちぼち仕事を始める。

10時半頃、事務室でお茶タイム(紅茶と軽食)があったりなかったりする。ある時、クラスでプレゼンテーション中に電話がかかってきた。「お茶淹れたよ」「今取り込み中なので終わったら行きますね」「冷めちゃうでしょ!今来て!!」こんな感じで仕事よりお茶が大事な時もある。

※自宅で採れた季節のフルーツをそれぞれが持ち寄り、お茶の時間に皆で食べる。上の写真はマンゴー、下はランブータン(ライチに似た味がする)。

※自宅で採れた季節のフルーツをそれぞれが持ち寄り、お茶の時間に皆で食べる。上の写真はマンゴー、下はランブータン(ライチに似た味がする)。

センターでは、ICTのパソコンがある教室には冷房があったが、その他の部屋にはなかった。日中の気温は毎日30度近くなり湿度も高いが、ファンだけでしのいでした。とにかくたくさん水を飲んで、勝手に流れ出ていく水分を補っていた。

昼食は午後1時半頃、同僚と一緒に食べる。スリランカの主食はお米、おかずはスリランカカレー。それらを手で食べる。

事務所の机に皆でお弁当を広げ、おかずをお互いに少しずつシェアする。その場で食べる全員から1、2品もらうのでおかずは彩みどり。カレーは唐辛子、香辛料、ニンニクがふんだんに使われていてとにかく辛い。たくさんもらっても食べきれないので遠慮しようとすると、「食べな食べな!」「辛いの?それは早く慣れないとね!」と断るのは難しい。いざ食べるとやっぱり辛くて蒸し暑い中さらに汗が噴き出てくる。手で食べると指先が香辛料でピリピリしたりもする。同僚は私の様子を見て「汗かくほどなの?」「水を飲みなよ。」「慣れれば辛くないよ。」とのこと。 そして帰りはみんな行動が早い。午後4時が授業の終了時刻だが、学生はそのだいぶ前から帰り支度を始めて帰る気満々だ。4時半がスタッフの退勤時刻。残業はしない。同僚はカバン片手に「あと1分!」と打刻するのを今か今かと待っていて、時間になった途端「帰るね!」と足早にセンターを出ていく。同僚を見送って私も帰路に着く。

そして帰りはみんな行動が早い。午後4時が授業の終了時刻だが、学生はそのだいぶ前から帰り支度を始めて帰る気満々だ。4時半がスタッフの退勤時刻。残業はしない。同僚はカバン片手に「あと1分!」と打刻するのを今か今かと待っていて、時間になった途端「帰るね!」と足早にセンターを出ていく。同僚を見送って私も帰路に着く。

郷に入りては郷に従え。とにかく早く毎日に慣れたいと必死だった。

5. いつ“慣れる”のか

周りのスリランカ人にも毎日「慣れた?」と聞かれた。

気候、食べ物、シンハラ語... 以前の自分と比べると少しずつ慣れてきている気はするが、これは“慣れた”と言えるのか?

私はいつも「少し慣れた。」と答えた。

朝起きたらお弁当作って出勤してクラスに行って、帰ってきたら大家さんとお茶を飲んでシャワーを浴びて夕飯を食べて…

残業もないし帰宅後は自分の時間もあったが、昼間ずっと気を張っているせいか、家に帰るとどっと疲れが出た。

暑くてよく眠れない、毎日辛いカレーでお腹はゆるゆる(毎晩大家さんが作る夕飯を食べていたので)、常に汗をかいていて思った以上に体力を消耗する。少し訛りのあるシンハラ語を流暢なスピードで話す同僚とのコミュニケーションは難しかった。聞き取れない・理解できないという場面はよくあったし、うまく伝えられないことがあったり、気を遣うことも多かった。

毎日新しい発見があるはずなのに、面白がる余裕はどんどんなくなっていった。日本食が恋しい。涼しい部屋で寝たい。日本語で話したい。日々の小さな苦労を誰かと分かち合いたい。

ある日、日本の訓練所でお世話になったシンハラ語の先生と電話で話す機会があった。先生はスリランカ人だが日本に35年暮らし日本語もペラペラのベテランだ。先生と話す時はシンハラ語だが、日本の生活習慣をわかってくれていることが何よりありがたかった。私の感じていることが先生には伝わっている気がした。

「それはねえ、これからも慣れないかもしれない。無理に慣れなくてもいいと思うよ。」

と、先生はわざわざ日本語で言ってくれた。

とても安心した。新しい環境に早く慣れなければならない、と私は一人焦っていたようだ。

次の日の朝、身体がだるくて起き上がれない。微熱がある。スリランカに来て2ヶ月が経った頃だった。

***

SHARE