2025/09/27 Sat

文化 日本語教育 桃子の体験記 青少年活動

第九章 日本スリランカ文化祭【桃子の体験記】

こんにちは。

元青年海外協力隊、スリランカ隊員の倉田桃子(くらたとうこ / 2022年度4次隊 / 青少年活動)です。

今年5月に帰国後、私の協力隊生活の2年間を「桃子の体験記」シリーズとして書いています。

私の活動目標は、地域の若者の社会性の向上でした。様々な取り組みをする中で、赴任2年目はオリジナルプログラムの企画・運営もさせていただきました。中でも一番規模が大きかったのが日本スリランカ文化祭。

第九章では、赴任2年目のこと、そして活動の集大成として挑んだ文化祭についてご紹介します。

目次

+++-----------------------------------------+++

1. 不調

2. 残りの半年

3. グラウンドでやるかホールでやるか

4. 土壇場力

5. 本番

6. 私たちが得たもの

+++-----------------------------------------+++

***

1. 不調

スリランカに来て、想像もしていなかったたくさんの出会いと経験があった。

しかし文化や価値観が違う中で活動することは簡単ではなく、たくさんジタバタ、モヤモヤした。

スリランカに赴任して一年を過ぎた頃は不調だった。

その時期は特に、価値観の違いの中でも嫌なところばかりが目についてしまいモヤモヤした。必死に活動していたが、なかなか変わらない現状に、意味がないんじゃないかと思えてきた。日本に帰りたい。初めてそういう想いが脳裏をよぎった。

多忙を極め、身体にも限界が来ていたのだろう。ある時、胃腸炎にかかり入院した。幸い数日で退院できたが、しばらくして次は重めの風邪を引いた。入院はしなかったが、熱と体の痛みに昼夜うなされ、なかなか治らなかった。

風邪を引いてから結局2週間ほど仕事を休んでしまった。気持ちもすっかり落ち込んでいた。

ふと気づいた。自分の周りには、仕事熱心すぎて休みの日もなく働き過ぎの人と、ひたすらのんびり働く人とがいて、両極端だ。私はこれまで働き過ぎの人に合わせて頑張っていたので、試しに、のんびり働く人を真似してみようかな。無理矢理やる気を出さねばとジタバタするのをやめて、今いる場所で景色をじっくり眺めてみよう。とにかく無理しない。オーバーワークは丁重にお断りする。

行動を変えたら見える景色が変わった。

周りの人々の態度や価値観、仕事の仕方の理由もわかるような気がしてきた。変革の難しい構造的な問題も背景に垣間見えたように思う。

しばらくそうしているうちに、心にやっと余裕が出てきた。

スリランカ、きっと噛めば噛むほど味がする、もう少し噛み続けてみよう。少しずつまた活動のアイディアも出てくるようになった。

スリランカ、色んな味がして、美味しくて面白い。改めてそう思えたのが、任期が残り半年の頃。

任期の終わりを見据え、とにかく行動する日々が始まる。

2. 残りの半年

あっという間に任期は残り半年に。

これまでの活動も継続しつつ一番力を入れていたのが、自分が中心となって企画・運営するオリジナルプログラム。

運動会、環境教育プログラム、幼稚園の先生向けワークショップ、私にとって専門外の内容ばかりだったが、地域の人々のためにどうしても実行したかった。当時スリランカには様々な職種の協力隊員約25名が活動していて、声をかけると快く協力してくれた。有志のメンバーで試行錯誤し、良いプログラムを作り上げることができた。

チームワーク構築を目的とした運動会プログラム。配属先センターや地域の学校で開催した。

チームワーク構築を目的とした運動会プログラム。配属先センターや地域の学校で開催した。

環境教育隊員と協力して開催した、環境教育プログラム。センターの学生と地域の小学生合わせて約120名が参加し、チーム対抗で町中でゴミ拾いをしながら、ゴミの環境への影響を学んだ。

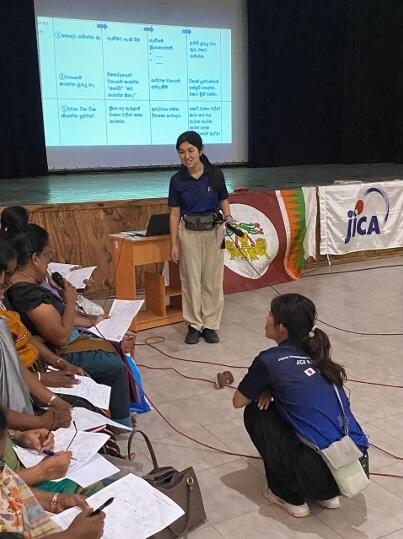

幼児教育隊員と協力して開催した、幼稚園教諭コースの学生と地域の幼稚園の先生に向けたワークショップ。

3. グラウンドでやるかホールでやるか

そして、活動の集大成といえる最も大きなオリジナルイベントが「日本スリランカ文化祭」である。

最初、上司のセンター長も私も、日本とスリランカどちらの文化も交えたプログラムがやりたいという想いは同じだった。

最近では都市部の日本語コースがある学校で日本文化祭が行われることも増えてきたが、私の任地には日本語を教えている学校はないし、それこそ他国の文化祭など開かれたことがなかった。

だからこそ、センター長は私が日本に帰る前に、広いグラウンドで客数1000人超えの大規模なイベントを行いたいと言った。私は文化祭を通して、地域の人々との文化交流と、そこでしか味わえない体験を提供できたらと思っていた。

グラウンドで文化祭をやるとなるとかなりの規模でお金もかかる。実現できるのかと、不安が過ぎる。

私たちセンタースタッフだけではとても手が回らないので、地域役場や配属先本部とも協力しなければならない。運営委員会など立ち上げて、数ヶ月前から計画的に準備を進めないといけないだろう。とはいえ、外部とのやり取りや運営についてはセンター長にお願いするしかない。私はステージの日本文化演目について準備を進めよう。私は自分のできる範囲で、外部の学校に出演の声をかけたり、演目内容を考え企画書を書いたりし始めた。

しかしここはスリランカ。行事やイベントが数カ月前から計画されているということが非常に少ない。

文化祭の提案から数ヶ月、中身は何一つ決まっていなかった。どうやら配属先本部から予算の許可がなかなか下りないらしい。私だけで進められることには限りがある。せめて日程だけでも決めないと、となんとか日程を合意するも、その後も待てど暮らせど何も始まらない。私一人が焦っていた。

開催日まで残り1ヶ月、確実な開催のためには思い切って規模の縮小も必要だと思った。私は配属先センターのホールにあるステージを使った500人規模の文化祭を提案した。するとセンター長は言った。「そんな小規模では意味がない!君はやる気がないのか!」その言葉に面食らってしまった。センター長のこだわりも理解できるし、できるのなら大々的にやってみたいけれど… 本当に実現可能なのか?私が心配しすぎているだけなのか?

帰国まで残り4ヶ月。後悔したくない、と歯を食いしばった。

4. 土壇場力

結局、決定したはずの日程は3回も変更・先延ばしになり、帰国まで残り2ヶ月となった3月。

これ以上日程変更もできなくなり、ついに、センターホールでの開催が決定した。開催日まで残り2週間を切っていた。

しかしまだ本格的な準備は始まらなかった。文化祭は前半のステージ演目と後半の日本文化体験会の二本立て。私はもうほぼ一人で、センターの学生3チーム約70名のダンス指導、衣装や道具の準備、プログラムの原案作成、協力してくれる他の隊員との話し合いなどを進め、ゲストになりうる関係者には口頭で文化祭の宣伝をした。

本番1週間前、やっと配属先が文化祭に向けて動き出した。

スリランカでのイベント準備は、こうやってギリギリに始まり、残り2、3日の怒涛の追い上げで形になることが多い。ということを頭では重々承知していたつもりだが、この規模のイベントでいざ自分が運営側になると目が回った。無事本番を迎えられるのだろうか?

結局、スタッフ全体での初めてのミーティングは本番4日前、本番2日前から学生も一緒に会場の飾り付けや準備、ポスターとゲストの招待状の完成は本番前日で、進行プログラムは当日の開始直前まで完成されなかった。間に合うかどうかギリギリの状況で、新しい提案や変更もどんどん出てくる中、私は爆発しそうだった。しかし同僚はみんな一生懸命で、いっぱいいっぱいの私の様子が伝わったのか、「もっと私たちを頼って!何かしてほしいことはある?」と声をかけてくれた。同僚との絆がより強くなった瞬間だった。スリランカ人は土壇場力がすごい。そして私の事前準備も功を奏した。

5. 本番

そして迎えた文化祭当日。

職業訓練センターのメインホールには、学生の家族や地域の人々など約400名の観客が集まった。物珍しいイベントだからか、地域役場や配属先本部の関係者などたくさんのゲストも来てくださり、無事開演した。

グラフィックデザインコースの先生と協力して作成した招待ポスター。

グラフィックデザインコースの先生と協力して作成した招待ポスター。

スリランカには、イベントやプログラムが始まる前にゲストを出迎える文化がある。この日は日本の衣装である浴衣とスリランカの民族衣装サリーを着た学生たちとともに、センターの玄関ホールでゲストをお出迎え。

スリランカには、イベントやプログラムが始まる前にゲストを出迎える文化がある。この日は日本の衣装である浴衣とスリランカの民族衣装サリーを着た学生たちとともに、センターの玄関ホールでゲストをお出迎え。

地域役場の所長、職員、配属先組織役員やマネージャー、地域青少年クラブの会長、JICA事務所次長と職員など、たくさんのゲストが来て楽しんでくださった。せっかく文化交流の機会なので、ゲストには日本の法被を着てもらう。

地域役場の所長、職員、配属先組織役員やマネージャー、地域青少年クラブの会長、JICA事務所次長と職員など、たくさんのゲストが来て楽しんでくださった。せっかく文化交流の機会なので、ゲストには日本の法被を着てもらう。

美容師・理容師コース学生のスリランカの伝統ダンスの発表。ダンス経験のある学生がチームを組み、自分たちで振り付けも練習してくれた。彼女たちの美しいダンスでショーが開演した。

職業訓練センター幼稚園教諭コースの学生が中心となったチーム、浴衣でポップな日本の歌謡曲を可愛く踊り切った。

職業訓練センター幼稚園教諭コースの学生が中心となったチーム、浴衣でポップな日本の歌謡曲を可愛く踊り切った。

美容師・理容師コースの学生が中心となったチームは、法被を着てソーラン節に挑戦。「私たちのダンスが一番かっこいいんだから!」と笑顔で元気に踊り切った。

美容師・理容師コースの学生が中心となったチームは、法被を着てソーラン節に挑戦。「私たちのダンスが一番かっこいいんだから!」と笑顔で元気に踊り切った。

日本語コース、ITコースの学生が中心となったチームは、浴衣と扇子で「さくらさくら」の優雅な踊りを披露した。

日本語コース、ITコースの学生が中心となったチームは、浴衣と扇子で「さくらさくら」の優雅な踊りを披露した。

環境教育隊員を中心とした、環境啓発劇をシンハラ語で披露。ステージ演目で劇を気軽に楽しめることは、スリランカ人には初体験だったそうだ。

環境教育隊員を中心とした、環境啓発劇をシンハラ語で披露。ステージ演目で劇を気軽に楽しめることは、スリランカ人には初体験だったそうだ。

文化交流が目的の文化祭、日本人側の協力隊員有志はスリランカの伝統舞踊キャンディアンダンスに挑戦。後で学生に感想を聞くと「一番感動した。」「私たちの伝統ダンスを踊ってくれてとても嬉しい。」と大反響。異文化相互理解の役割を果たせた。また私自身、ダンスにチャレンジして初めて感じたスリランカの良いところもたくさんあった。

文化交流が目的の文化祭、日本人側の協力隊員有志はスリランカの伝統舞踊キャンディアンダンスに挑戦。後で学生に感想を聞くと「一番感動した。」「私たちの伝統ダンスを踊ってくれてとても嬉しい。」と大反響。異文化相互理解の役割を果たせた。また私自身、ダンスにチャレンジして初めて感じたスリランカの良いところもたくさんあった。

そして総勢15名のスリランカ協力隊員がこの文化祭に積極的に参加し協力してくれた。地域のスリランカ人との文化交流とイベントの成功には隊員の力が欠かせず、本番でも大きな影響を与えてくれた。同じ志の仲間がいるのはとても心強い。本当にありがとうございました。

日本語教育で有名な二つの大学の日本語を学ぶ学生が、遠いところ会場まで足を運び、歌やダンスを披露してくれた。

日本語教育で有名な二つの大学の日本語を学ぶ学生が、遠いところ会場まで足を運び、歌やダンスを披露してくれた。

地域のダンスクラブの青少年たちが、様々なジャンルのスリランカ伝統ダンスを披露してくれた。

ステージ演目の最後には、ステージ上と会場で大きな輪になり「東京音頭」を踊った。会場が一つになった瞬間だ。

ステージ演目の最後には、ステージ上と会場で大きな輪になり「東京音頭」を踊った。会場が一つになった瞬間だ。

当日司会進行の3人。日本語コース卒業生の2名が日本語での司会進行を担当し、非常に頼もしかった。

当日司会進行の3人。日本語コース卒業生の2名が日本語での司会進行を担当し、非常に頼もしかった。

日本語コースの学生皆で玄関ホールに設置するウェルカムボードを作成(第九章表紙写真)。文化祭当日はウェルカムボード前で記念写真を撮ろうと多くの人の列ができた。また、どうしても自分たちの浴衣が欲しいと、私の日本の浴衣を参考に、自分たちで布を選び仕立て屋さんにオリジナル浴衣を仕立ててもらった。

日本語コースの学生皆で玄関ホールに設置するウェルカムボードを作成(第九章表紙写真)。文化祭当日はウェルカムボード前で記念写真を撮ろうと多くの人の列ができた。また、どうしても自分たちの浴衣が欲しいと、私の日本の浴衣を参考に、自分たちで布を選び仕立て屋さんにオリジナル浴衣を仕立ててもらった。

日本文化体験コーナー、書道。協力隊員が見守る中、好きな言葉や名前を筆と墨で書くチャレンジ。

日本文化体験コーナー、書道。協力隊員が見守る中、好きな言葉や名前を筆と墨で書くチャレンジ。

日本文化体験コーナー、折り紙。事前に折り紙を練習した学生が当日コーナーの運営を手伝ってくれて、写真はスリランカ人学生が男の子に折り紙を教えている様子。

日本文化体験コーナー、折り紙。事前に折り紙を練習した学生が当日コーナーの運営を手伝ってくれて、写真はスリランカ人学生が男の子に折り紙を教えている様子。

日本文化体験コーナー、ゴミ分別輪投げ。環境教育隊員が中心となり企画・運営した。

日本文化体験コーナー、ゴミ分別輪投げ。環境教育隊員が中心となり企画・運営した。

日本文化体験コーナー、協力隊員による浴衣の着付け。一度は着てみたい、と多くの女性や女の子がコーナーを訪れ、ウェルカムボード前で思い思いの写真を撮っていた。

日本文化体験コーナー、協力隊員による浴衣の着付け。一度は着てみたい、と多くの女性や女の子がコーナーを訪れ、ウェルカムボード前で思い思いの写真を撮っていた。

6. 私たちが得たもの

午後7時、文化祭のすべてのプログラムが終了した。

ゲストや観客からは「最高のイベントだったよ!すごかった!」とたくさんお褒めの言葉をいただいた。

センター長、同僚、学生たちは達成感の表情と笑顔で溢れていた。配属先でこんなに一体感が感じられたのは初めてだった。

あれだけ直前までドタバタと準備していたのに、本番は特に大きな混乱もなくスムーズに演目も進み、無事終了した。しかし私にはそれがにわかに信じられなかった。よくやり切ったなあ。最後まで諦めなくて本当に良かった。

たくさんの隊員が最後まで協力してくれたお陰で、後片付けも早く、会場ホールはあっという間に元通り。その様子を見た同僚は「さすが日本人…見て、この仕事の早さと綺麗さ。」と感心していた。

「なんとか無事に終わった。」

一通り片付け終えて私が帰路に着こうとしたその時、私のことを一番気にかけ助けてくれた同僚にばったり会った。

彼女の顔を見た瞬間、私の中で緊張の糸が解けた。涙が溢れてきた。思わず彼女に抱きついた。

「ありがとうね。」「とうこはすごく頑張ってたわ。素晴らしい文化祭だった。本当にお疲れ様。」

翌週からセンターの授業は通常通り始まった。

今回それぞれが頑張って形になった文化祭をそのまま忘れてしまうのは勿体無い。私は各教室を回って同僚や学生から感想を聞いたり、逆に良かったことや相手が成長したと感じた点を伝えたりした。

短い間だったが準備期間には小さなドラマがたくさん見られた。学生は他のチームにヤキモチ妬いたり、ケンカしたり、予行演習でダンスを覚えていなくて怒られて悔しがったり、焦ったり。そういうものを乗り越え必死に練習して、本番ではみんなしっかりパフォーマンスできた。同僚はそういう学生を叱咤激励しながらも、土壇場力でよく準備から本番まで乗り越えたものだ。

責任感、リーダーシップ、チームワーク、努力すること、乗り越えた時の達成感、それぞれの成長が垣間見え、私はその姿を見られたことが何よりも一番嬉しかった。そしてこの体験を振り返り、ぜひ今後にも役立ててほしい。そういう想いで、同僚や関わってくれた学生のグループそれぞれに長文のメッセージを送ったりもした。

すると、一番助けてくれた同僚の女性から私に、長文メッセージが送られてきた。「私はあなたに出会って一緒に仕事ができて本当に良かった。あなたの仕事のやり方、考え方、物事に向き合う姿勢から、私はたくさん学ぶことができたし、私の仕事のやり方も改善してみようと思えた。」彼女には本当に感謝しかない。(彼女とは帰国した今でも時々連絡を取り合い、信頼できる親しい仲だ。)

そして私自身、この文化祭を通して改めてスリランカ文化を体験することができた。また、スリランカ人の土壇場力、臨機応変力、それらを受け入れ本番を全力で楽しむマインドセットは、新しい学びとして心に刻まれた。

***

SHARE