2025/10/04 Sat

文化 桃子の体験記 活動 青少年活動

最終章 スリランカで得たもの【桃子の体験記】

こんにちは。

元青年海外協力隊、スリランカ隊員の倉田桃子(くらたとうこ / 2022年度4次隊 / 青少年活動)です。

今年5月に帰国後、私の協力隊生活の2年間を『桃子の体験記』として書いてきましたが、今回が最終章としてシリーズを締めくくりたいと思います。

目次

+++-----------------------------------------+++

1. 私が居た町

2. 最終報告会

3. お別れ

4. スリランカで得たもの

+++-----------------------------------------+++

***

1. 私が居た町

4月、帰国まで残り1ヶ月半。それまではもうすぐ帰国という実感がなかったのだが、少しずつ、スリランカに居られる時間が少ないことに現実味が増してきた。それは学生や同僚や大家さんも同じだった。

大家さんはその頃から、私と会話するたびにほろりと涙を流した。

「朝あなたが出かけるのを見送る時間、あなたが帰ってきて一緒にお茶を飲む時間、夕食の時間、それがなくなるなんて、寂しくなるわね。あなたに『アンマー(お母さん)』と呼んでもらえるのが、私はとても好きなのよ。」

「大丈夫、また会いに来ますよ、アンマー。」

二人でじーんとしながら紅茶を飲んだ。

いつも通りの時間こそ大切で、そういう時間を私はスリランカでも過ごしてきたんだな。

※右から、大家さんの三男、大家さん、私。

※右から、大家さんの三男、大家さん、私。

ふと寂しくなる瞬間も増えた。

いつも歩く道、毎日挨拶するご近所さん、商店街、お世話になった食堂、八百屋さん、色んな活動をしてきた配属先センターの教室、朝の会、学生との会話、笑顔、同僚と食べる昼食、職場の自分の机…

色んな場所や人々にスリランカでの自分の「日常」が感じられ、「いつも通り」と思えば思うほど、心の奥にツーンと寂しさが響く。でもそれは同時にこの町で私が生きていたことを実感させてくれて、心にはじわっと温かさも広がる。寂しくなったり幸せな気持ちになったりの繰り返しだった。

※青々とした通勤路、幸せな「いつも通り」。

※青々とした通勤路、幸せな「いつも通り」。

※「ハローハローハローハロー!」と元気にやってくるバイクのお魚屋さんと、ネゴンボの海で獲れたての魚。

※「ハローハローハローハロー!」と元気にやってくるバイクのお魚屋さんと、ネゴンボの海で獲れたての魚。

※センターに住みついているわんちゃんも私のことを覚えたようで、帰る時は見送りに着いてきたりする。お別れと思うとやっぱり寂しい。

※センターに住みついているわんちゃんも私のことを覚えたようで、帰る時は見送りに着いてきたりする。お別れと思うとやっぱり寂しい。

※配属先センター、私の最後のクラス訪問ではみんなでお習字に挑戦!

※配属先センター、私の最後のクラス訪問ではみんなでお習字に挑戦!

※帰国ギリギリまで学生と一緒に色々な行事にも参加した。

※お世話になったお坊さんにも帰国のご挨拶。「ピリットヌーラ」と呼ばれるお守りの白い糸を、祈りを込めながら手首に巻いてくださった。

※お世話になったお坊さんにも帰国のご挨拶。「ピリットヌーラ」と呼ばれるお守りの白い糸を、祈りを込めながら手首に巻いてくださった。

2. 最終報告会

私たち協力隊員は、活動報告書を作成し提出する。それとともに、活動を始めて一年目と帰国前には、配属先にも活動内容とその成果を報告する。

5月中旬に帰国予定だった私は、4月末にコロンボにある配属先本部で、そして帰国1週間前に配属先のミリガマ職業訓練センターで最終報告会を行った。パワーポイントに2年間の活動をシンハラ語でまとめ、写真や動画も挿入し、シンハラ語で発表した。

※コロンボの配属先本部での報告会。組織のトップの方々が私の活動報告を熱心に聞いてくださった。

※コロンボの配属先本部での報告会。組織のトップの方々が私の活動報告を熱心に聞いてくださった。

配属先センターでの最終報告会には、県事務局長、センター長、同僚スタッフや講師の先生方、学生、JICAボランティア担当職員が参加した。その日が受講日ではないのにわざわざ来てくれた学生もいた。報告会最後の質疑応答で、JICA職員から配属先メンバーへの「倉田さんの活動から影響を受けたことはありますか?」という質問に、たくさんの同僚や学生が答えてくれた。

時間を守ること、計画性、活動への熱意、若者と向き合う心、創意工夫、チームワーク、授業の進め方など、一人一人が私との思い出を語りながら答えてくれた。思った以上に、みんなが私を見てくれていたことに驚いた。

ここ最近のセンターは活気づいていた。私の着任当初とは違う。センター長はスタッフを集めてミーティングをしたり、講師の先生は積極的にセンター運営に関する意見やアイディアを述べたり、朝の会は時間通り行われ、センターがきちんと運営されているからなのか、主体的に参加する学生も多くなった。活動一年目、不調に陥り、頑張っても何も変わらないと諦めていたことが、今になって変わってきている。それらが、みんなが言うように私の行動が多少なりとも影響しているのならば、こんなに嬉しいことはない。

※配属先センター最終報告会、学生代表として前に出て私のことを話してくれた学生。私の方こそ、関わった学生や若者に助けてもらい、笑い合い分かち合い、自分も成長させてもらって、とても楽しかった。

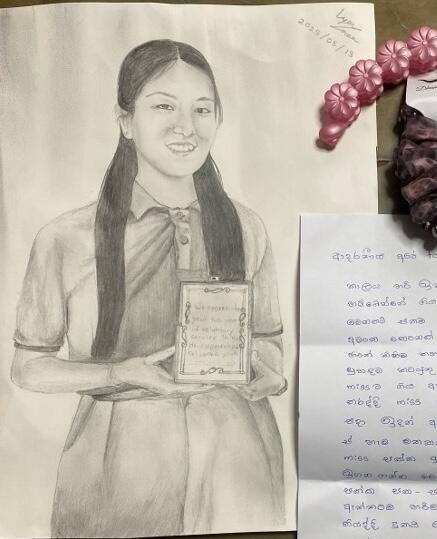

※「私、とうこさんと過ごした時間が忘れられません。心ばかりですが、感謝の気持ちです。」と、ある学生は私の似顔絵とお手紙を描いてきてくれた。

※「私、とうこさんと過ごした時間が忘れられません。心ばかりですが、感謝の気持ちです。」と、ある学生は私の似顔絵とお手紙を描いてきてくれた。

3. お別れ

スリランカ最後の日、夕方には任地を出発し、夜のフライトで日本へ帰国する。

配属先センターではお別れ会が開かれ、参加した人が私との思い出を熱く語ってくれた。私から皆へ言葉を述べる時間をいただいたが、2年間が走馬灯のように思い出され、涙が溢れてきてうまく喋れなかった。感謝の言葉とプレゼントをいただき、美味しい手作りランチもご馳走になり、たくさんの人が見送ってくれた。

家を出発する時、大家さんは大号泣。私も必死で涙を堪えて、お別れのハグ。空港に向かう車両に乗り込む。

何かが始まる時はいつも、いつか終わりが来る、と覚悟する。でもその時点では終わりは見えないし怖くもない。

しかしついに今日がその最後の日、私は一つの物事の終わりに到達したのだ。信じられないけれど。

※驚いたことに、センター長のご家族と同僚がわざわざ空港まで見送りに来てくれた。ゲートに入るギリギリまで一緒に居られるなんて。

※驚いたことに、センター長のご家族と同僚がわざわざ空港まで見送りに来てくれた。ゲートに入るギリギリまで一緒に居られるなんて。

ついに飛行機が離陸した。

スリランカから東へ、夜空に輝く丸いお月様とともに飛んだ。そういえば昨日は満月だった。

「2年はあっという間でした。月に向かって帰っていってしまうなんて、かぐや姫みたいですね。」

と言って別れを惜しんでくれた友人がいる。

4. スリランカで得たもの

空港に着いて家まで帰る間、日本ってこんなにすごい国だったんだ!? と驚くことがたくさんあった。日本は本当に、綺麗で、便利で、安全な国だ。そして日本の食事は最高に美味しい。

逆カルチャーショックがあるかと思いきや、それも束の間、意外とすんなり日本での日常が戻ってきた。

スリランカと日本は、全く違う世界だった。つい先日までスリランカにあったはずの私の日常は、もうすでに別世界に感じられた。本当に2年間居たのかと疑ってしまうくらい、まるで夢を見ているかのようだった。かぐや姫という例えが変にしっくりきてしまう。

スリランカでの2年間で得たもの、考えさせられたことは、数えきれないくらいある。まとめるのが難しい。

でもあえて大きな概念として得たものといえば、

まず、多少不便でも悪くない、むしろ不便の中に家族を想う時間がある、ということ。

クーラーではなく扇風機。ガスより釜戸の火で調理。洗濯機ではなく手洗い。

日本の暮らしで当たり前の家電は、スリランカでは徐々に普及はしているものの未だ持たない家庭も多い。中には家電の便利さを知っていてもあえて使わない人もいた。家電に頼らず自分でやってみると意外とできることも多く、水や電気の資源のためにも、場合によって使う使わないどちらもできたら良いと思えた。

※「釜戸の火の方が料理が美味しくなるの」と言う友人の台所。3人のお子さんもありながらバリバリ働く友人は、朝は3時半に起きて支度を始めるという。

※「釜戸の火の方が料理が美味しくなるの」と言う友人の台所。3人のお子さんもありながらバリバリ働く友人は、朝は3時半に起きて支度を始めるという。

二つ目は、時間の概念。

例えば、「もうすぐ着きます」の「もうすぐ」とは30分〜1時間後のこと。遅刻、遅延は当たり前。計画は早く立てすぎない。イベント準備は1週間前から。職場には時計がない。あっても壊れていてそのままだったりする。

このような時間の中で社会が回っていて成り立っている。これにはきっと国土の気候、歴史、宗教など色々な背景と理由があるのだろう。

この時間の感覚の違いに私は苦労してばかりだったが、一歩引いて見れば、すべて悪いことだとは思わない。むしろ臨機応変に対応できるメリットもあるだろう。また、この環境に身を置いたことで、自分がどれだけ時計を気にして時間に縛られていたか気がついた。そして時間の束縛から解放された時に初めて出会う、心のゆとりと五感の感覚があった。

この時間の感覚にはスリランカ人の心持ちも表れている気がする。例えば私が出会ったスリランカの人々は、相手への歓迎とおもてなし、感謝をとても大事にしていて、時間がどうかは二の次だった。そして、フレンドリーでフットワークが軽く、「今」をとにかく楽しみ、終わりよければすべてよし。そんなふうに笑顔で受け入れてくれる、寛容で親切な人々なのである。

そして、愛という言葉について。

私が出会ったスリランカ人は皆、普段から家族のことを気にして生きていて、みんな自分の家族が大好きなのが伝わってきた。シンハラ語では「アーダレイ(愛している)」という言葉を頻繁に使う。家族についてはもちろんのこと、友人や師弟関係などでは日本語で言う「慕っている」という感覚で使われることもある。率直な「アーダレイ」に、私は恥ずかしくなるばかりで言葉を使うこともできなかったが、身近にあるたくさんの愛と幸せがさらに見えるようになった気がする。

スリランカはいわゆる開発途上国で、日本は先進国。

親日の方が非常に多いスリランカだったが、だからこそ考えさせられる言葉も多かった。

「日本は豊かだが、私たちは貧しい。」「私たちも日本のようになりたい。」「ここで生きていくのは大変だよ。」

こういった会話では正直、なんと答えていいかわからなくなることもあった。

スリランカは今、社会を変革し発展しようと取り組み、都市開発も進んでいる。少しずつ便利に整っていく一方で、伝統的な色々なことが忘れられてきていると耳にすることもあれば、地方と都市部の違いを肌で感じることもあった。発展するとはそういうことなのだろうか。スリランカ社会がより良く改善されてほしいと願いつつ、私がスリランカで素敵だと感じたところがもし失われてしまうとしたら悲しい。

どうか、スリランカはスリランカらしく、より良い素敵な国になりますように。

こうして大きな経験を得られた2年間、今後どこでどう活かすかは、自分次第である。

***

日本に帰ってきてもう3ヶ月が経つ。それでも私とスリランカでお世話になった人々との繋がりは薄れない。

時々相手を思い出しながら、メッセージをやり取りしたり、電話をしたり。

この日も、アンマー(大家さん)から電話がかかってきた。

「とうこドゥワ(「娘」という意味の愛称)、元気?

今こっちは午後のお茶の時間なのよ。つい、あなたを思い出しちゃってね。」

いつか必ず、またスリランカのみんなに会いに行く。

その日まで、みなさんどうか、お元気で。

『桃子の体験記』完

***

ここまで長いお話が続きましたが、最後まで読んでくださった皆様、本当にありがとうございました。

青年海外協力隊について スリランカについて

何か少しでも、伝わり、心動くものがあったのなら嬉しいです。

SHARE