2025/08/13 Wed

日本語教育 桃子の体験記 青少年活動

第六章(前編)スリランカから見た日本【桃子の体験記】

こんにちは。

元青年海外協力隊、スリランカ隊員の倉田桃子(くらたとうこ / 2022年度4次隊 / 青少年活動)です。

5月に帰国後、私の協力隊生活の2年間を「桃子の体験記」シリーズとして書いています。

私は今回が初めての海外生活でしたが、日本の外で暮らすことで初めて感じた日本の良さや、新しく見えてきた側面があり、スリランカにいる間は日本を外側から眺めている感覚でした。

そこで第六章では、スリランカから見た日本の印象について触れながら、職業訓練センターの日本語コースでの活動を、前編・後編に分けてご紹介したいと思います。

目次

+++-----------------------------------------+++

前編

1. スリランカと日本

2. スリランカから見た日本の印象

3. 日本語コース

後編

4. 日本文化体験

5. 日本語で交流会

+++-----------------------------------------+++

***

1. スリランカと日本

親日の方が多いスリランカ。

スリランカは、1952年に日本と講和条約を結び、戦後日本が最も早く国交を回復した国のひとつ。

第二次世界大戦後1951年のサンフランシスコ講和会議において、各国が日本に厳しい制裁や賠償を求める中、スリランカ(当時のセイロン)代表のジャヤワルダナ蔵相(後の大統領)は日本の早期独立と復興を支持する演説を行い、スリランカは日本に対する戦争賠償請求を一切放棄した。この演説は日本の国際社会復帰を強く後押しする決定的な一言となったと言われている。

(詳細が気になる方は、在スリランカ日本国大使館ホームページの二国間関係についてや、下記URLをご参照ください。)

https://www.kotoku-in.jp/pdf/president_jayewardana.pdf

※鎌倉大仏殿高徳院「ジャヤワルダナ前スリランカ大統領顕彰碑」に託された平和への願い 日本を救ったブッダの言葉

私はこの実話について、派遣前訓練でシンハラ語の先生に教わるまで知らなかったため、スリランカの人々に申し訳ない気持ちになった。

スリランカでは時々、歴史を知る大人やお坊さんがこの実話について触れ、その頃から続くスリランカと日本の友情について話してくださった。

2. スリランカから見た日本の印象

日本とスリランカは2022年に国交樹立70年を迎えた。

しかし時間が経ったことで、戦後からの日本とスリランカの関係性を知っている人は多くはない。

それでも日本人というだけで一目置かれるような雰囲気があるのは、若者は親から「日本は良い国」と聞いていたり、身近にあるものから日本を意識したりするみたいだ。

「おしん、見たことあります!」と、出会ったスリランカ人ほぼ全員から言われたと思う。

テレビドラマ「おしん」は1983年に放映されたNHK連続テレビドラマ小説だが、私はドラマの名は知っているものの有名なシーンをいくつか見かけたことがある程度だった。スリランカではシンハラ語吹き替えの「Oshin」が人気すぎて、再放送も何回かあったらしい。そのため大人から若者までみんな知っていた。

道路を走る車両を見れば、その多くが日本車だ。

また、スリランカには日本の支援で造られた建物・橋・道路・空港や港なども多くて、スリランカルピーの紙幣に図柄として採用されているものもあれば、現地で日本のことが語り継がれ「日本に感謝している」と言っていただけることもある。

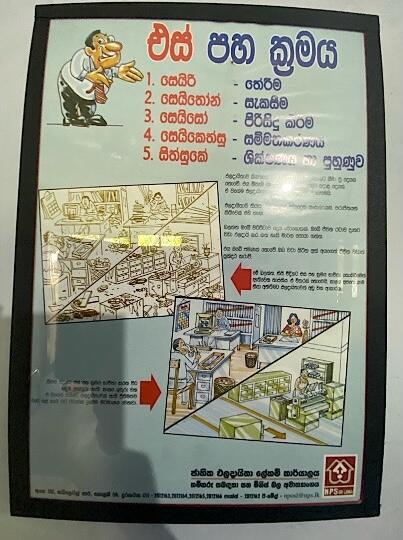

※「5S(ファイブエス。整理・整頓・清掃・清潔・躾)」日本発祥の職場環境改善スローガンで、昭和30年頃から始まったと言われている。シンハラ語訳され、任地の電力会社オフィスに掲示されていた。日本といえば「5S」と話す大人も少なくなく、日本の職場はキレイに整頓され効率が良いイメージのようだ。

※「5S(ファイブエス。整理・整頓・清掃・清潔・躾)」日本発祥の職場環境改善スローガンで、昭和30年頃から始まったと言われている。シンハラ語訳され、任地の電力会社オフィスに掲示されていた。日本といえば「5S」と話す大人も少なくなく、日本の職場はキレイに整頓され効率が良いイメージのようだ。

私が驚いたことがもう一つ。

シンハラ語には「ජපන හපනා(ジャパナ ハパナー)」意味は「日本人は才能がある。」という言葉がある。

同僚により詳しく聞いてみたところ、日本製の車や機械の性能が良く、日本人の技術が優れていて先進的であることを表す言葉のようだ。

私が日本人だから、とその言葉を紹介してくれた人もいれば、私が何か問題を解決した時にその言葉で表現してくださった人もいた。

他にもたくさんの人が、「日本人は礼儀正しくて、親切で、賢くて、素晴らしい人たちだよね。」と言ってくださった。

こんなに嬉しい気持ちになるとは。

しかしこれは、長い長い歴史の中で日本を創ってきたたくさんの日本人の努力と功績の表れであり、今日までスリランカと良い関係を築き続けているからこそだと感じた。とてつもなくすごいことだと思えた。

3. 日本語コース

私が関わったスリランカの若者の半数以上が「将来海外へ行きたい」と考えていた。スリランカ国内よりも海外の方が稼ぎが良いからである。オーストラリア、ドバイ、イタリア、カナダ…

様々な国に出稼ぎに行くスリランカ人が増える中、日本もその候補の一つ。

その一方で国外への人材流出が問題になっている側面もある。実際に、友人や知り合いが海外に行ったきり帰ってこないことに危機感を募らせる働く世代に出会い、複雑な気持ちになった。「スリランカが好き。ここにずっと居たい。」と話す若者を応援したくなったのを覚えている。

スリランカの高校生の語学の選択科目の中で「日本語」は人気の授業で、日本語能力試験の受験者も年々増加している。先に述べたような日本の良い印象も相まって、プライベートの日本語クラスも増えていると聞いた。

ミリガマ職業訓練センターにもパートタイムコースとして日本語のクラスがあった。

センターには国家資格の取得を目指し平日開講されるフルタイムコースと、週末だけ開講されるパートタイムコースがある。

日本語コースは週末2日(当時)、6ヶ月の受講期間で、日本語能力試験5級に相当する内容を教える初心者コース。最終試験に合格すると配属先機関(National Youth Services Council)から受講修了証が授与される。

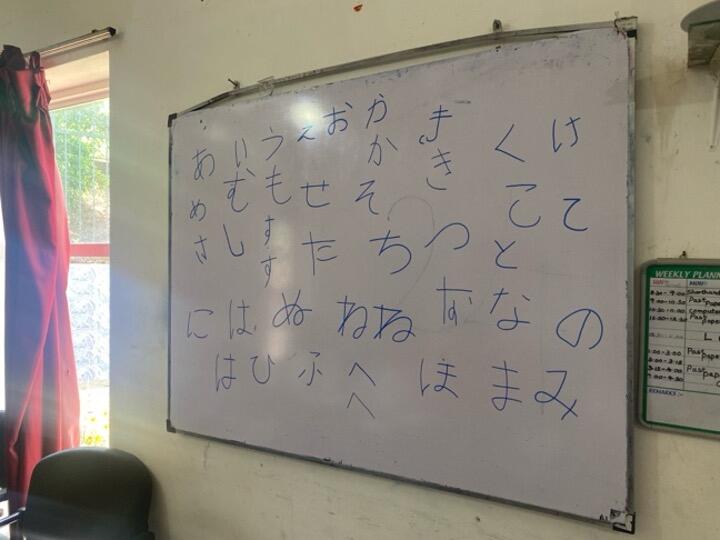

新しい日本語コースには17歳から27歳の受講生が20名、日本語を学べば日本に行くチャンスに出会えるかもしれないと思って来ていた。高校卒業後間もない人、平日のコースも並行して受講している人、平日は学校に通っている人、仕事をしている人など様々だ。今までに日本語を勉強したことがない人がほとんどで、ひらがな・カタカナ、挨拶の言葉、数え方から勉強を始める。日本に対して良い印象を持って来てくれていたが、実際の日本についてはほとんど何も知らない状態だった。

せっかく日本語を勉強するのなら、文化や習慣とともに理解を深めてほしい。

基本的に授業を進めるのは講師の先生(スリランカ人)だが、私はネイティブスピーカーとして授業をフォローしながら、日本について知ってもらう機会作りに取り組んだ。

※日本語コースの授業風景

※日本語コースの授業風景

***

第六章(後編)へ続く。

SHARE