2025/08/15 Fri

日本語教育 桃子の体験記 青少年活動

第六章(後編)スリランカから見た日本【桃子の体験記】

こんにちは。

元青年海外協力隊、スリランカ隊員の倉田桃子(くらたとうこ / 2022年度4次隊 / 青少年活動)です。

前回からの続き、第六章の後編として、日本語コースでの具体的な取り組みについてご紹介します。

目次

+++-----------------------------------------+++

前編

1. スリランカと日本

2. スリランカから見た日本の印象

3. 日本語コース

後編

4. 日本語と文化体験

5. 日本語で文化交流

+++-----------------------------------------+++

***

4. 日本語と文化体験

配属先センターの日本語コースでは、基本的にはスリランカ人の日本語講師の先生が授業を行っている。

私は授業のフォローをするのが仕事だったが、大きく二つのことを任せてもらった。

一つ目は、スピーキングの練習と指導。

学生には、最終試験に向けてだけではなく、自然な会話に慣れてほしい。

受講生は日本語初心者がほとんどのため、知っている語彙や表現も少なく、実際は先生も日本語を使わない時間が圧倒的に多かったのだが、私は伝わらなくても良いのでできるだけ日本語でのコミュニケーションを心がけていた。受講期間の後半では学生一人一人と自己紹介や日常会話の練習をした。

二つ目は、日本文化・習慣についての紹介や指導。

日本語コースのシラバスには「日本文化」というパートがあり、挨拶、四季、年中行事、食事、マナーなど、さらに細かく記されていたが、先生はそのパートを全て私に任せてくれた。

知識の詰め込み講義だけではいつもの授業と変わらないので、体験活動もやりたかった。先生はそれをよく理解してくれていて、協力的だった。

折り紙、お習字、かるた、長縄跳び、だるまさんがころんだ、スイカ割り、などなど。

自分が子どもの頃にやったような遊びやレクレーションを、日本語を使いながら学生と一緒にやってみた。用具はJICA事務所や知人から借りたり、手作りしてみたり。

スリランカの若者にとっては初めてのことばかりで、どれも楽しそうに参加してくれた。日本ではお馴染みの「じゃんけん」もルールがわからない人が多く、それだけでも楽しめた。

また、日本語を学んでいなくてもルールさえわかればみんなで楽しめるので、他のコースや地域の学校の生徒たちなど、色々な場で若者と一緒に楽しんだ。

※地域の学校を訪問した際に11年生(16〜17歳)約60人で折り紙。一人一人好きな色で自分の折り鶴を折る。 初めての折り鶴、難しくて途中で諦めそうな子もいたが「今日は自分で最後までやってみよう。ゆっくりでいいよ。手伝うからね。」と根気強く作って全員が完成させた。できあがった鶴を手にする生徒たちの嬉しそうな表情が忘れられない。

※地域の学校を訪問した際に11年生(16〜17歳)約60人で折り紙。一人一人好きな色で自分の折り鶴を折る。 初めての折り鶴、難しくて途中で諦めそうな子もいたが「今日は自分で最後までやってみよう。ゆっくりでいいよ。手伝うからね。」と根気強く作って全員が完成させた。できあがった鶴を手にする生徒たちの嬉しそうな表情が忘れられない。

.

.

.

日本文化「食事」について、話をするだけではなかなか伝わらない。

ということで調理実習。日本語コースで、先生と学生と一緒に手打ちうどんと卵焼き作り。

事前に材料や作り方に関する日本語を学び、覚えた日本語をできるだけ使いながら調理する。

最後はみんな初めてのお箸を使って料理を味わう。「いただきます」「ごちそうさまでした」の挨拶も忘れずに。

この調理実習は印象的だったようだ。一人の女子学生はその時食べた卵焼きが気に入って、「家で自分でも作ってみました。」ときれいに巻かれた卵焼きの写真を後から見せてくれた。

※センターにはガス設備がないため、手作りの釜戸に木をくべて火を起こした。直火での卵焼きは私にとっても初めての経験だった。

※センターにはガス設備がないため、手作りの釜戸に木をくべて火を起こした。直火での卵焼きは私にとっても初めての経験だった。

.

.

.

スリランカの高校生の語学の選択科目の中で「日本語」は人気の授業だそうだ。そして熱意のある日本語の先生は日本語クラブを発足し、中には数百人が参加する大きな日本語クラブを運営する学校もある。その日本語クラブ主催の「日本文化祭」が近年様々な学校で開催され、日本人を招待したいということで、大使館やJICAにもお声がかかることがあった。

日本語コースの学生と私も、キャンディという都市にある学校から日本文化祭に招待され、ステージ発表に学生が出演することになった。

皆で話し合い、「さくらさくら」を浴衣で、「ソーラン節」を法被で発表することに決まった。

それから授業日には毎回、汗だくになりながらダンスの練習をした。特にソーラン節は難しいようで、振りがなかなか覚えられず苦戦したが、ダンスの経験がある学生が数人、中心となって前向きに頑張ってくれた。

浴衣と法被の着方も事前に練習した。初めて見る日本の衣装を前に、学生は目を輝かせ興奮を隠せない様子だ。「私はこれがいい!」「私もこれがいいのに!」色と柄がまちまちの浴衣を選びだすとキリがない。ケンカになりそうなのをなんとか落ち着かせ、全員に着せて練習を始めると、皆いつも以上に気合が入っている。ダンスも少しずつ仕上がってきている。

しかし練習を終えると、脱いだ衣装をぐちゃぐちゃに丸めたりほったらかしたまま皆どこかへ行ってしまい、私はつい声を張り上げてしまった。「きちんと片付けない人は踊ってはいけません!」

「片付けることは使う人の責任。わざわざ私たちのためにこの衣装を貸してくれた人がいるんですよ。」そう言って畳み方まで教えた。

本番当日、マイクロバスを貸し切って朝5時にセンターを出発した。学生はかなり楽しみにしていたようで、集合時間には誰一人遅刻しなかった。(スリランカでは時間通りに物事が進むことは珍しい。)

キャンディの学校まで3時間、小太鼓を持参した男子学生がいて、皆んなで道中ずっと歌い続けて賑やかだった。

本番前、全員がきちんと着替えを済ませた。ステージ袖では緊張の面持ち。

ステージの幕が上がる。私は会場脇のドアのそばから見守っていた。

練習を始めた頃、ダンスに不慣れでモチベーションの低い学生もいて、本当に全員で踊りきれるのか気が遠くなったが、徐々に学生自ら意見を出し合い助け合うようになり、諦めずにここまで来た。あんなに不器用で不安そうだった子たちが今は、ステージの上で堂々と踊っている。感動した。

2曲を無事に踊りきり、皆が充実した表情で舞台袖に降りてきた。控え室ではそれぞれ衣装を脱いでキレイに畳み、枚数まで数えてきちんと返却してくれた。皆、見違えるほど頼もしくなった。学生の成長を感じられたことが私は一番嬉しかった。

そして迎えた12月、日本語コースの6ヶ月の受講期間が終わった。

最後の授業では学生たちがミニパーティーを開いてくれて、プレゼントまでいただいてしまった。

卒業試験は1ヶ月後。授業についていけず苦労した学生もいたが、試験までの期間にはできる限り補習授業を行い、なんとか全員が合格できた。

私にとって初めての教え子が無事卒業できた姿は感慨深かった。

5. 日本語で文化交流

一つの学年が終了するとすぐ、次の学年が始まる。

2024年1月、新しい学生を迎えて新学期がスタートした。しかし今回は受講生10名と少なかった。

しかも5月には講師の先生が突然退職した。残された学生の授業を全て終わらせなければいけないのだが、私は正式な講師ではないので受け持つことができない。新しい講師が来る間コースは休講となったが、計画していた主催プログラムを中止するわけにもいかず、私は受講生と協力してその企画の準備を進めた。

それは、日本の高校生とのオンライン交流会だ。

言語を勉強するなら、実際にその言葉を使う機会があればあるほど良いはずだ。もっと他の日本人との交流の場も作ってみたい。そこで、私の出身である茨城県のとある高校と日本語コースをオンラインで繋ぐ企画だった。

交流会の内容は、それぞれの文化紹介・自己紹介と質疑応答、使用言語は日本語だ。

私と日本語コースの学生はまず、文化紹介の内容を話し合ってそれぞれ割り振りを決めた。スリランカの概要、食事、学校、最後に伝統ダンスの披露。担当ごとに話したい内容を決め、シンハラ語を日本語に訳し、話す練習をした。実際に衣装を着たり説明の写真を用意したりと、学生からは色々なアイディアが出た。

交流会当日、日本語コースの学生10名と日本の高校生10名が集まり、お互いの教室をzoomで繋いだ。

交流会は想像以上に盛り上がった。日本の高校生には「やさしい日本語で」とお願いしていたが、話し方が上手で、身振り手振りも入れてくれたりして、スリランカ人学生も話を理解しているようだった。質疑応答の時間にはお互いに質問が絶えず、自国の歌を紹介し合うことになり、日本の高校生は部活の応援歌を歌ってくれた。「おお〜」という歓声があがったり、お互いに拍手したり、予定の2時間を30分もオーバーして充実の内容で交流会は終了した。

日本語コースの学生からは、とても良いプログラムだったという感想がたくさん出た。「勉強した言葉で実際に話せたことが嬉しい。」「日本人の学生と交流する機会は初めてで、貴重な時間だった。」「日本に行きたい気持ちが増した。」また、同じ世代の若者同士で交流しているからこそ、将来の夢や趣味の話ではお互いに刺激を受けていたようだし、流行りのSNSの話でも盛り上がっていた。その場でSNSを交換した学生同士で交流会後も連絡を取り合っているそうだ。

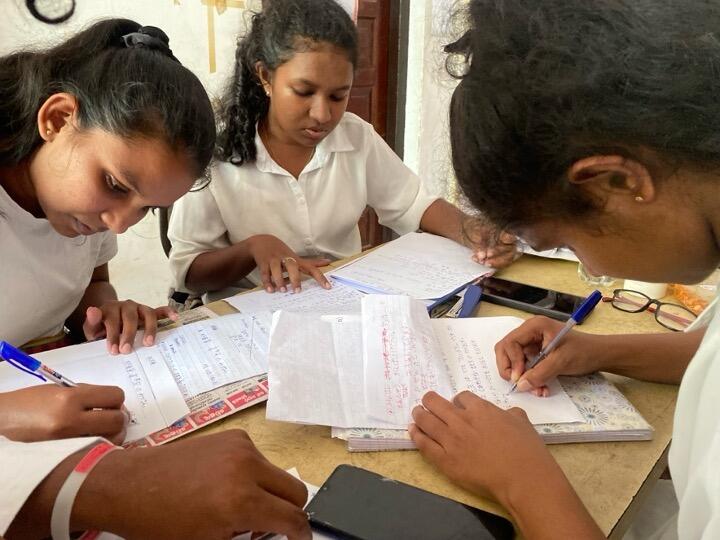

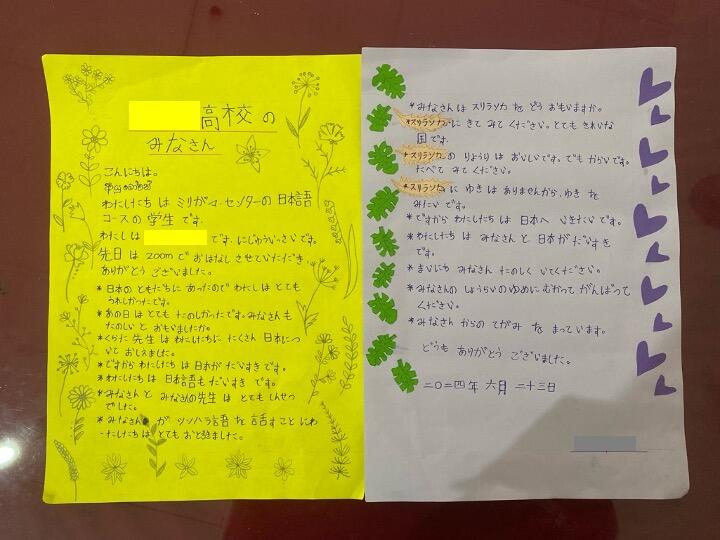

日本語学習へのモチベーションも上がった学生に「交流した日本の高校生にお礼の手紙を書いてみないか。」と提案すると、皆目を輝かせた。

学生は自分で手紙の文章を考えた。下書きして、おかしいところは私が直して、清書して。こんなに真剣な眼差しで集中している姿を見るのは初めてだ。

学生は自分で手紙の文章を考えた。下書きして、おかしいところは私が直して、清書して。こんなに真剣な眼差しで集中している姿を見るのは初めてだ。

やはり語学は、相手の顔を思い浮かべて学ぶのが一番だと思った。

***

こうして私は全部で3学年分の日本語コースの受講生と関わり、任期を終えた。

任期を終える1ヶ月前、最初に教えた日本語コースの学生3人が私に会いに家まで来てくれた。

「私たちは明日、日本に行きます。どうしても先生に直接会って伝えたくて。」

日本語コースを受講中、日本に行きたいという気持ちが増した3人は、日本への留学を目標にコース卒業後も日本語の自習を続け、時々配属先センターに会いに来てくれていた。そして日本語能力試験5級にも合格し、ついに日本への留学が決まったそうだ。

教え子が本当に日本に来ることになるなんて。素直に嬉しく思い、また日本とスリランカのつながりの一部になれた気がした。

SHARE