2025/08/27 Wed

桃子の体験記 語学 青少年活動

第七章 私とシンハラ語【桃子の体験記】【語学について】

こんにちは。

元青年海外協力隊、スリランカ隊員の倉田桃子(くらたとうこ / 2022年度4次隊 / 青少年活動)です。

今年5月に帰国後、私の協力隊生活の2年間を「桃子の体験記」シリーズとして書いています。

語学についてよく質問をいただきます。

私の活動要請は使用言語が「シンハラ語」で、語学資格の必要最低条件が英検3級、それは私が唯一持っていた語学資格でした。

「英語は苦手」「お勉強は嫌い」だった私ですが、シンハラ語が話せるようになり、スリランカでは充実した日々を過ごすことができました。また、シンハラ語が頑張れた今なら英語にもまた向き合える気がしています。

今回は隊員としての語学学習とその体験について書いてみたいと思います。

目次

+++-----------------------------------------+++

1. 心がけの備忘録

2. 歌って仲良くなる

3. 言葉の壁の向こう側の体験

+++-----------------------------------------+++

***

1. 心がけの備忘録

スリランカの公用語はシンハラ語とタミル語、連結語に英語が定められている。

シンハラ語の話し言葉(口語体)は日本人にとって習得しやすいと思う。発音は日本語と似ているものが多く、語順も日本語と同じなので、日本語の文章を順に訳せば話すことができる。文字は特殊だがそれでも54文字、日本語の文字の多さに比べれば習得不可能ではない。

後から考えればそう思えるのだが、学んでいる間は目の前に壁があると何度も思った。

協力隊に参加する前、約2ヶ月半の派遣前訓練にて語学の基本を習得することから語学学習は始まった。

私は「英語が話せない=シンハラ語を頑張るしかない」という背水の陣と、このあと紹介するビジョンのお陰で、訓練からスリランカでの生活・活動まで、シンハラ語漬けの日々を乗り越えられた。

今後また別の言語に挑戦するときのためにも、今までの頑張りを備忘録に残しておきたいと思う。

① ビジョンを持つ

② 自分に合ったアウトプットの方法は?

③【リスニング】目標:現地の人の会話に入る

④【スピーキング】文章で話す

⑤【ライティング】毎日の業務日誌

① ビジョンを持つ

より具体的な相手や場面を思い浮かべて語学を学べると一番良い、と私は思う。

私がシンハラ語でやりたかったことは『現地の若者とディスカッションすること』。何度もその場面を想像した。このビジョンが、シンハラ語をずっと学び続けることができたモチベーションだった。

私は青少年活動という職種で、現地の若者とたくさん交流するだろうと予想できた。私はスリランカの人々が何を想って生きているか興味があり、現地では相手の考えを引き出し、できるなら議論したいと思った。そのためには、シンハラ語でただ会話するだけでなく、意見や考えの根拠を聞いたり、自分も論理的に話せるようになりたいと思っていた。

② 自分に合ったアウトプットの方法は?

語学学習はアウトプットが多い方が経験値も増えて良い。さらに様々なアウトプットの方法の中から、自分に合うものを選べるかが重要だと感じた。

私にとって「会話」と「プレゼンテーション」が、楽しくて自然とやりたくなって、一番良い方法だった。

そして「単語帳」と「ただの暗記」が、最も苦手で楽しくなくて、身に付かなかった。

派遣前訓練の講師の先生と私は、多くの時間を「会話」して過ごした。最初は大変だったが徐々に、間違える怖さよりも会話が深まった時の楽しさが勝るようになった。こんなに喋ってアウトプットした経験は初めてだ。よく使う単語やフレーズは口が覚えてくれたし、何よりシンハラ語で話すことが怖くなくなった。

https://www.jica.go.jp/domestic/komagane/story/h2nf2c00000019oo.html

※訓練所の様子は訓練生日記に書いています。

語学は使うことで身に付くとわかった私は、訓練終了後スリランカに派遣されるまでの約2ヶ月、在日本スリランカ大使にお会いする、スリランカ新年祭に参加する、JICAスリランカ事務所のスリランカ人職員さんとオンラインで話す、などシンハラ語で会話する場数を踏んだ。

この経験もあってか、スリランカではどんな相手でも怖じけず会話ができたし、自分の意見や考えをどんどん話した。日本にいる時よりもおしゃべりだった気がする。

また任地では、日本紹介のプレゼンテーションをたくさんの学生にする中で、自然と覚えてしまったシンハラ語がたくさんある。

私の場合「相手に伝えたい」という気持ちがアウトプットに関わっていると、うまくいくことがわかった。

③【リスニング】目標:現地の人の会話に入る

私はなんだかんだ負けず嫌いだ。

配属先に来た直後は「まだシンハラ語慣れてないよね。」と同僚は私に配慮してくれていたが、しばらくしてそれもなくなり、同僚は容赦ないスピードと現地訛りのシンハラ語で話しかけてくるようになった。

何を言っているのか聞き取れない。「わかりません。」「もう一度お願いします。」すると同僚は顔を見合わせ「まだ難しいか。」と小声で笑う。悔しい。

「いつかスリランカ人の会話にも入れるようになるぞ。」

シンハラ人同士の会話に常に聞き耳を立てる日々が始まった。学生同士の会話、同僚の深刻そうな話や世間話、昼食時の談笑...まずは喋りのスピードに追いつけるようにならないと、単語が聞こえてこない。数ヶ月、聞き耳を立て続けた。

するとある日突然、その会話がすっと自分の中に入ってきた。「…あ、もしかして、クラスの問題について話している?でもいくつかわからない単語があるな…。」まだ知らない単語はあるものの、会話の大枠が見えるようになってきた。

現地人の会話のスピードに慣れると、自分もそのスピード感で話せるようにもなった。

そして1年経つ頃には、同僚みんなのおしゃべりに混じって、時々冗談も言って、一緒に笑い合った。

根気強く生のシンハラ語のリスニングを続けた甲斐があった。

④【スピーキング】文章で話す

話す時に気をつけていたことは、きちんとした文章で話すこと。

「◯◯なので△△します。」「◯◯した方が良いと私は思います。理由は△△だからです。」

「◯◯するためには△が必要ですが、用意できますか?」

「まず◯◯、次に△△、その後で□□しましょう。」

このためにはある程度の語彙と文法が必要だ。

派遣前訓練で先生と私は必死になってシンハラ語の分厚いテキストを一通り終わらせた。しかしそれが全て身についていたわけではない。使いこなせていない文法の自覚があったので、現地で使いながら慣れようと思った。

例えば次のような具合だ。

◉まずは【කරනවා → කළා(動詞の過去形変化)】に慣れる。(約1ヶ月)「昨日はセンターで仕事をしました。午後5時に家に帰りました。」

➡︎次は【~කරලා(動詞の完了形変化)】に慣れる。(約2ヶ月)「昨日はセンターのICTコースで教えて、日本語コースで教えて、帰りに買い物して、午後5時に家に帰りました。」

➡︎次は【~කරයි(動詞の推量形変化)】に慣れる。(約1ヶ月)「明日は学校を訪問する予定です。たくさんの生徒に会うでしょう。しかし明日は雨が降るかもしれません。」

意識していると「あ、今この文法使えそう。」「うまく言えなかった。」など色々と気が付く。慣れてきてスラスラと言葉が出てくるようになるとそれも実感できるので、その時はおしゃべりがものすごく楽しい。

いつの間にか同僚や学生の前でベラベラ話す自分がいた。

⑤【ライティング】毎日の業務日誌

配属先センターに赴任した初日から、A3のノートに毎日業務日誌を書いていた。日付、サイン、出退勤時刻、業務内容をシンハラ語で簡単に書き記す。

文字や単語の綴りも慣れが必要だ。私はこの日誌をつけることで書くことにも自信がつき、活動の記録にもなった。

また、月間レポートも毎月パソコンで書いていた。

シンハラ語は口語体と文語体で大きく異なる。私たちが訓練所で習ったのは日常会話で使う口語体。一方、公式の場や文書に用いられる文語体は、パーリ語やサンスクリット語由来が多く、動詞の活用がより複雑で難しい。日本語も、話し言葉よりも書き言葉の方がたくさん漢字を使ったり硬い表現になったりするが、それと似ている。

レポートを一通り書き上げると、同僚に横で見てもらいながら文語体の正しい文章に直す。私はいつも言われるがまま意味もわからず直していて、文語体は習得できていない。しかし日常会話だけでは出会えない単語や表現を知り、いくつか新しく覚えることができた。

自分のレベル以上のことでも、繰り返し触れることで得られるものがあると思った。

※スリランカでは日本よりも英語を使う場面や話せる人も多い印象だが、それは都市部や観光地などが多い。私の任地は大人も若者も英語が話せる人がほとんどいない。例えば大家さんには簡単な英単語すら通じず、シンハラ語にも独特の訛りや言い回しがあった。ここでの日々のコミュニケーションにはシンハラ語が不可欠である。

※スリランカでは日本よりも英語を使う場面や話せる人も多い印象だが、それは都市部や観光地などが多い。私の任地は大人も若者も英語が話せる人がほとんどいない。例えば大家さんには簡単な英単語すら通じず、シンハラ語にも独特の訛りや言い回しがあった。ここでの日々のコミュニケーションにはシンハラ語が不可欠である。

現地へ行けば嫌でも現地語漬けの毎日、語学力は自然に成長できるので、無理に頑張る必要はないとは思う。

私は同僚に追いつこうと必死で、日中は神経を尖らせていたので、帰宅後は体も気持ちもヘトヘトだった。午後は大家さんとシンハラ語できちんと話す余裕はなく、会話は「はい」「いいえ」または単語の羅列で、発話も呂律が回っていなかった。

次の日また頑張るためには休むことも必要だ。私の場合、午後5時以降シンハラ語スイッチはオフで、家でシンハラ語の勉強は全くしなかった。

2. 歌って仲良くなる

私は歌うことが好きだ。高校、大学時代は合唱部で歌っていた。

そしてスリランカ人も、音楽、歌やダンスが大好き。

あるとき同僚が、シンハラ語の歌を歌ってほしい、と一曲教えてくれた。

そしてセンターの始業式で披露することになった。ミリガマ地域役場からのゲストもいる中、ぜひ日本の衣装で、ということで浴衣を着て披露する。会場は拍手喝采、ゲストは「素晴らしかった」と握手までしてくれた。

ここでは外国人がいるだけで珍しいことなのに、シンハラ語を話すし、シンハラ語の歌まで歌える、となると好感度爆上がり。クラスを訪問すると必ず、また歌ってほしいと学生からお願いされた。

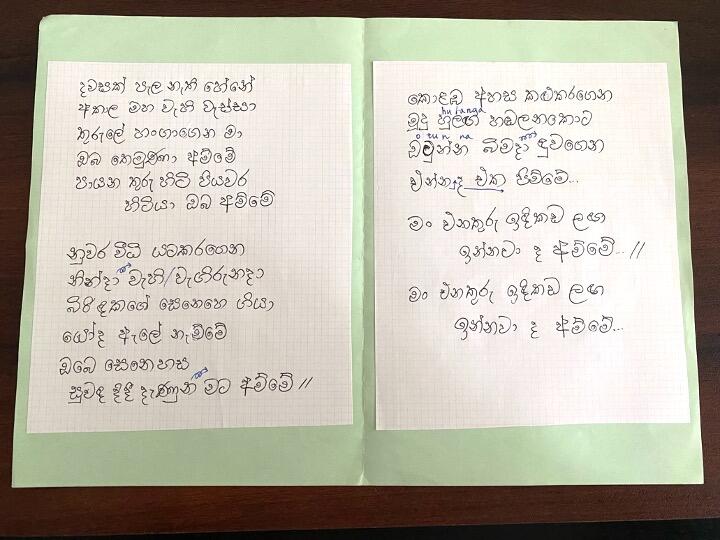

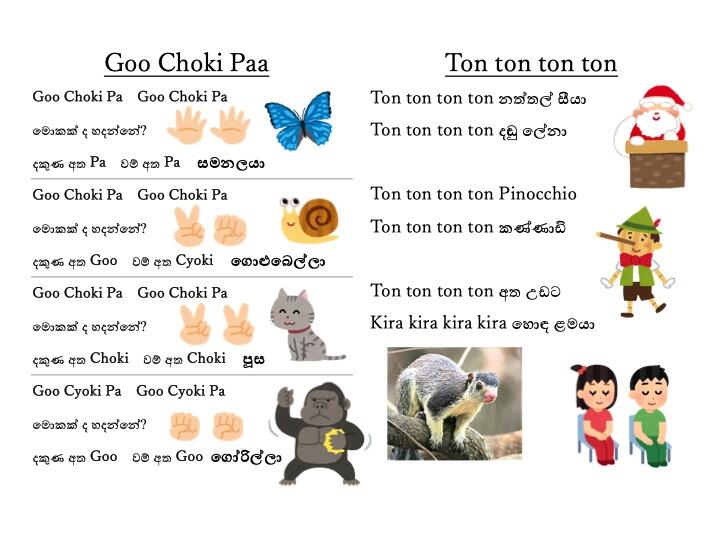

※歌詞カード。同僚が教えてくれた歌の一つで、同僚は歌詞を紙に書いて渡してくれたので、それを清書した。

※歌詞カード。同僚が教えてくれた歌の一つで、同僚は歌詞を紙に書いて渡してくれたので、それを清書した。

地域役場からは、ぜひ幼稚園を訪問してほしいと依頼があった。

私は幼児教育の経験はなかったが、幼児教育隊員の先輩に相談したりして、約1時間半のオリジナル訪問プログラムを作った。手遊び歌に、工作に、外遊び。

手遊び歌は私が小さい頃に親しんだ日本のレパートリーを、シンハラ語訳して園児と一緒に歌った。子どもたちも手遊び歌が大好き!大好評のプログラムになった。

ある時は、町で唯一の高齢者施設の音楽祭に招待された。おじいさん、おばあさんたちが楽器演奏、歌、ダンスを活き活きと披露していた。私がシンハラ語の仏教の歌を披露すると、聞いていた人は感動で涙していたそうだ。

ある時は、町で唯一の高齢者施設の音楽祭に招待された。おじいさん、おばあさんたちが楽器演奏、歌、ダンスを活き活きと披露していた。私がシンハラ語の仏教の歌を披露すると、聞いていた人は感動で涙していたそうだ。

この頃から、私をイベントに招待したいと様々なところからお声が掛かるようになった。

招待の全てには答えられなかったが、できる限り地域イベントに参加して歌も披露した。すると、町には私のことを知っている人が増えた。「この間お会いしましたね。」なんて声をかけられたり、子どもたちは手を振ってくれたり。

招待の全てには答えられなかったが、できる限り地域イベントに参加して歌も披露した。すると、町には私のことを知っている人が増えた。「この間お会いしましたね。」なんて声をかけられたり、子どもたちは手を振ってくれたり。

歌のレパートリーも増え、シンハラ語数曲と、タミル語の歌も歌えるようになった。

※仏教行事の音楽祭。カラフルに飾られた仏像のもと、村の人々が集まり音楽や歌を披露していた。

※仏教行事の音楽祭。カラフルに飾られた仏像のもと、村の人々が集まり音楽や歌を披露していた。

※地域のユースクラブが主催したイベントに招待され、若者と一緒に流行りのシンハラ語の曲を歌った。

※地域のユースクラブが主催したイベントに招待され、若者と一緒に流行りのシンハラ語の曲を歌った。

そしてある時は、タミル語地域のユースクラブイベントに他の隊員と参加した。

タミル語が喋れないため、子どもたちと会話することはできなかった。子どもたちが劇やダンスを披露してくれる中、私たちは用意してきた流行りのタミル語の歌を披露した。みんな大喜びで、最終的に会場全員で大合唱した。

言葉は通じなかったが、歌を通して参加者と繋がることができた。

その場にいる人と一緒に楽しみ共感し合える、たとえ言葉が通じなくても。それが音楽だと実感した。

しかも、スリランカ人はあたたかい人ばかり。手拍子をしながら盛り上げてくれるし、私が音を外しても声が裏返っても気にしないし、「私たちの言葉で歌ってくれてありがとう!」と喜んでくれる。

皆さんも機会があれば、ぜひ何か一曲披露してみてはいかがだろうか。

3. 言葉の壁の向こう側の体験

現地語を話せたからこそ体験できたことがある。

一つ目は、シンハラ語脳ができあがったこと。

シンハラ語を学び始めた頃は、聞き取ったシンハラ語は脳内で日本語に変換し、話すときもまず日本語で文章を考えてからシンハラ語に直して発話していた。

しかしスリランカに来て数ヶ月経った頃、脳内の日本語訳がいらなくなってきた。シンハラ語をシンハラ語のまま捉えられるようになったのだ。現地人の会話スピードに追いつけるかどうかは、この脳内変化が鍵だったのかもしれない。

そしてうまく日本語に訳せないような、シンハラ語独特のニュアンスや表現にも気づけるようになった。

※英語やその他の言語がペラペラの方には当たり前の脳内かもしれないが、私には初めての体験だった。

※英語やその他の言語がペラペラの方には当たり前の脳内かもしれないが、私には初めての体験だった。

二つ目は、シンハラ語を話す人と同じ気持ちになれたこと。

スリランカ人は基本的には穏やかで根は真面目で、日本人とも気が合いそうだ。でも少し違うところは、喜怒哀楽の表現とすぐ仲良くなれるフレンドリーさだと思う。

感情表現は例えば、大人でもまるで子どものように無邪気に笑ったり、はしゃいだり(嬉しそうなのは一目でわかる)、おとなしそうと思っていた人でも声を荒げて怒ったり、悲しいと涙したり、「好き」「欲しい」がはっきり言えたり。

そんなスリランカ人に混じって言葉も同じでいると、自分も似てくるところがあった。

プログラムを主催した時、期限を守らない取引先への怒りを同僚の前で熱弁していたら「シンハラ語で堂々と怒れるようになったね。ちゃんと怖いよ。」と言われた。確かに、日本ではこんなに熱くなって怒ったことはないかもしれない。

また、社会人だった頃、相手を尊重しすぎて自分の好きがわからなくなったことがあった。しかしスリランカ人とシンハラ語で交わると、自分は何が好きで今どうしたいのか、今感じていることに目を向けられるようになった。

感情優先のスリランカ人を日本人視点で見ると、時々、その人が大人気なく見えたり自己中に見えたりもするのだが、それくらい素直に生きていいんだ、とも思えた。

素直に生き、家族や仲間に愛を注ぐスリランカ人は素敵だった。

こうして、シンハラ語を話してこそ理解できる空気感や表現を知り、自分がそこに参加できたことはとても嬉しかった。これらの雰囲気も味わってこそ、異文化の渦中にいる気がした。

***

私がシンハラ語を学んでやりたかったことは、言葉のキャッチボールの先のディスカッション。

私がシンハラ語を学んでやりたかったことは、言葉のキャッチボールの先のディスカッション。

聞き取れなかった、理解できなかった、伝わらなかった、ということは正直最後まであったけれど、背伸びしたからこそついてきてくれた語学力は2年間でそれなりに上達でき、活動に存分に活かせたと思う。

もし将来また別の国に行くとしたら、現地語で少しでも話したい。その方が、現地の人々の輪に入り生の声が聞けるはずだ。

でももし喋れなかったとしても、現地語の歌が歌えたらいいなと思う。

SHARE