2025/09/09 Tue

文化 桃子の体験記 自然 観光

第八章 スリランカを旅する【桃子の体験記】

こんにちは。

元青年海外協力隊、スリランカ隊員の倉田桃子(くらたとうこ / 2022年度4次隊 / 青少年活動)です。

今年5月に帰国後、私の協力隊生活の2年間を「桃子の体験記」シリーズとして書いています。

スリランカはシンハラ語で「光り輝く島」という意味。北海道の約8割の面積の島の中に、山、深い森、乾燥地帯、海とビーチ、国立公園、古代遺跡や寺院など、大自然と歴史文化の様々な魅力がぎゅっと詰まっています。

2年の間にできるだけスリランカを堪能したいと思い、休みの日には旅行もしました。

第八章では、印象に残った旅先での出会いを皆さんにお伝えします。

***

スリランカ人は自国の美しい場所をよく知っているし、誇りに思っているようだ。現地の人との会話でもよく、どこに訪れたことがあるか聞かれたり、ぜひ行ってみてとおすすめされたりした。

スリランカの人口の7割が仏教徒だが、有名な寺院や山には巡礼に行く人も多く、多少遠出になろうとバスや列車で向かう。毎月満月の日は「ポヤデー」という休日だが、巡礼スポットやそこに通じる公共交通機関は人がごった返す。

とはいえ、地域によってはまだまだ整備されていない交通網、距離の割に時間もかかって一苦労の旅路も多い。しかし現地の人々に混じって色んな場所へ赴くと、刺激を受ける出来事でいっぱいだった。私が印象に残っているのは、有名な観光地よりも、現地の色が濃い場所やむしろ道中だったりする。

目次

+++-----------------------------------------+++

1. 初めてのお出かけ

2. バス

3. 列車

4. トゥクトゥク

5. カタラガマ

6. ミヒンタレー

7. ピドゥランガラロック

+++-----------------------------------------+++

1. 初めてのお出かけ

赴任して初めて出かけたのは、センター長のご家族と一緒に行った地元の寺院である。

その日はポヤデー。仏教徒はお寺にお参りをするのが一般的で、一緒に行かないかと誘われた。

そのお寺は町の中心からトゥクトゥクで15分くらい、巨大な岩の麓に建てられている。お参りするときは白い服を着て行く。

お寺の敷地内は靴を脱がなければならない。参拝者は裸足で山の上まで長い石の階段を登る。私は早々に足が痛くなったが、現地の人々は平気である。

お寺の敷地内は靴を脱がなければならない。参拝者は裸足で山の上まで長い石の階段を登る。私は早々に足が痛くなったが、現地の人々は平気である。

階段を上まで登ると小さな仏塔がある。涅槃の像があり、参拝する。

階段を上まで登ると小さな仏塔がある。涅槃の像があり、参拝する。

そして巨大な岩の頂上を目指す。岩には人の手が入っておらず全く整備されていないので、一歩間違えれば真っ逆様に落ちてしまう。自然そのままの巨大岩に圧倒され(しかも裸足)登るのはかなり怖かった。参拝者には年配の方や小さな子どももいたが、みんなすいすい登っていく。登り慣れているのだろう。

そして巨大な岩の頂上を目指す。岩には人の手が入っておらず全く整備されていないので、一歩間違えれば真っ逆様に落ちてしまう。自然そのままの巨大岩に圧倒され(しかも裸足)登るのはかなり怖かった。参拝者には年配の方や小さな子どももいたが、みんなすいすい登っていく。登り慣れているのだろう。

足裏で直に岩を感じながら登った頂上の景色は最高だった。一面の緑が本当に美しい。

ここは地元の人々が通う小さなお寺だったが、自然と共存するたたずまいに魅了された。

ここは地元の人々が通う小さなお寺だったが、自然と共存するたたずまいに魅了された。

この後少しずつスリランカの乗り物にも慣れ、自分だけで旅できるようになった。

2. バス

スリランカで車を持っているのは、ある程度稼ぎがある家庭だけだ。私の同僚も車を持っている人、持っていない人、様々だった。車がない場合はバイク、トゥクトゥク、公共交通機関のバスか列車での移動になる。

スリランカで現地の人々が一番利用する交通機関はバスだろう。民営バスが多いが、国営バスも走っている。

バスには「急げ急げ!」と車掌さんに急かされながら乗り降りする。車内は扇風機などないため窓から入る風が頼りで、停車すると蒸し暑さに襲われる。

バスには運転手さんと車掌さんが乗っている。

バスには運転手さんと車掌さんが乗っている。

スリランカの交通ルールは結構めちゃくちゃで、バスも運転が荒い。急停車急発進、スピード出し過ぎ、クラクションをやたら鳴らして追い越しし放題、座っていても放り出されそうになるくらいで、立っての乗車は身体がしんどい。

車掌さんはチケット販売に回ってくるが、人によって対応が変わる。任地の町で乗るバスの人たちは顔見知りなのでアイコンタクトとスマイルで会話できるのが嬉しい。旅行先のバスでは「君シンハラ語話せるのか!どこまで行くの?降りる場所教えてあげるよ!」と親切な人もいれば、外国人だからと少し高めに請求された時もあった。

長距離移動のためのエアコン付き高速バスが走っている路線もある。

長距離移動のためのエアコン付き高速バスが走っている路線もある。

普通のバスで行くよりも短い時間で移動できるが、料金が高めなので利用しない人も多い。マイクロバスの補助席までぎゅうぎゅう詰めの車内、車掌さんが後ろの席まで来られない時は、乗客で協力してお金をリレーするのが面白かった。

3. 列車

国営列車がスリランカの一部の地域を走っている。私の任地ミリガマには駅があり、コロンボまで行くためによく利用していた。

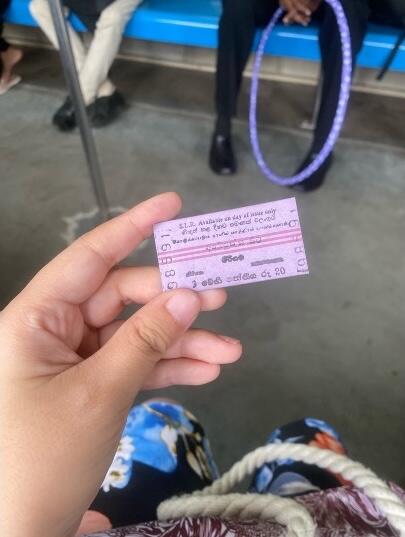

チケット料金はバスに比べてもかなり安い。急行や長距離列車には一等車・二等車もあり、料金は高くなるが指定席制だ。

チケット料金はバスに比べてもかなり安い。急行や長距離列車には一等車・二等車もあり、料金は高くなるが指定席制だ。

写真のチケットは、各駅列車でアンベプッサからミリガマまで(約7km、3つ先の駅)20ルピー、約10円。

ミリガマからコロンボまで(約55km、約1時間半)は三等車で140ルピー、約60円だった。(当時の価格)

各駅列車は横長椅子タイプが多い。ドアと窓は手動で、必要であれば乗客が自分たちで開閉する。車内掲示板やアナウンスはなく、天井には小さな扇風機が回っている。景色を楽しめる列車旅は楽しい。

各駅列車は横長椅子タイプが多い。ドアと窓は手動で、必要であれば乗客が自分たちで開閉する。車内掲示板やアナウンスはなく、天井には小さな扇風機が回っている。景色を楽しめる列車旅は楽しい。

朝夕の通勤時間帯は超満員。車両の奥まで入れない時は開けっぱなしのドアのそばにしがみついているしかないが、乗り慣れている人にはこれが普通なのである。

朝夕の通勤時間帯は超満員。車両の奥まで入れない時は開けっぱなしのドアのそばにしがみついているしかないが、乗り慣れている人にはこれが普通なのである。

また、車内には、飲み物や軽食を売る人、歌を披露してお金を稼ぐ人、物乞いの人など、様々な人が頻繁に出入りしている。どれだけぎゅうぎゅうに混んでいようが、人混みをかき分け、声を張り上げながら通って行く。これで生計を立てている人々にとっては命懸けかもしれない。

本数は少ないが観光専用列車もあり、山沿いの紅茶畑を走り抜ける。一等車はエアコン付き。でもせっかくなので、二等車で窓を開け風を浴びながら自由に乗るのがおすすめ。

本数は少ないが観光専用列車もあり、山沿いの紅茶畑を走り抜ける。一等車はエアコン付き。でもせっかくなので、二等車で窓を開け風を浴びながら自由に乗るのがおすすめ。

4. トゥクトゥク

スリランカにはトゥクトゥクという三輪タクシーがたくさん走っていて、移動には欠かせない。乗車賃は都市部と地方では大きく違い、ドライバーの良し悪しも様々、良い人ばかりではないので乗る時は注意が必要だ。

都市部ではスマホアプリが使える。行き先を指定して事前に値段も見られるので、より安全で便利だ。

しかし任地のミリガマではアプリは普及しておらず、直接乗って行き先と値段を交渉する。最初はとても警戒していたので、同僚に知り合いのトゥクトゥクを呼んでもらって乗っていた。そのドライバーのおじさんとは顔馴染みになり、いつも駅前に停まっていたので一人でも乗るようになった。すると、その場所に並んで停まっているトゥクトゥクはみんな知り合いのようで、みんなと仲良くなれてしまった。良い人たちに恵まれて、任地での移動は安心だった。

印象に残っているドライバーさんがいる。

印象に残っているドライバーさんがいる。

ある時、トリンコマリーという東海岸沿いの街へ3日間の一人旅をした。家からはバスを乗り継いで7、8時間かかり、全く知らない地域だったので緊張していた。

トリンコマリーはタミル人が多く住む海の街で、観光客も訪れる。ホテルまでトゥクトゥクに乗ろうとバスターミナルを歩いていると「Hey!」と英語でたくさん話しかけられた。観光客を乗せようとタクシードライバーはみんな必死だ。交渉で乗ると高い金額を請求されそうだったので、配車アプリでトゥクトゥクを呼ぶと、ドライバーから電話がかかってきた。バスターミナルの外で待ち合わせたいと言われた。

ドライバーは30歳くらいの、タミル人のお兄ちゃんだった。彼はシンハラ語が話せた。

「いやあ驚いたよ、君はシンハラ語が話せるんだね。バスターミナルは荒手のトゥクトゥクが多いから外まで来てもらったんだ。観光で来たのかい?もし良かったら、僕に直接電話もらえれば今後いつでも乗せるよ。心配しないで、料金はアプリと同じ値段だからね。」アプリを使わずに直接タクシーに乗った場合だいたい料金は高くなるのだが、お兄ちゃんはそうはしないという。悪い人ではなさそうだ。

2日目、お兄ちゃんオススメの観光地をいくつか回ってもらい、すっかり仲良くなった。話を聞くと、元々土木の会社の重機ドライバーだったが、腰を悪くして仕事ができなくなり、仕方なくタクシーをやっているそうだ。どうりで、なんだかトゥクトゥクドライバーぽくないわけだ。お兄ちゃんが当時会社で運転していた重機は日本製のものが多く、他の国より日本製が一番質が良くて信頼できる、と日本のことをたくさん褒めてくれた。お兄ちゃんはタミル人で母語はタミル語だが、会社ではシンハラ人と一緒に仕事をしていたのでシンハラ語が話せるそうだ。観光客と英語での会話は意思疎通が難しいらしく、私とシンハラ語で会話できることがありがたいと言ってくれた。

3日目は次の町へ移動する予定だったが、あると思っていたバスはなんと運行していなかった。困っていたら、「バスより値段はかかるが乗ってくか?」とお兄ちゃん。他に手段がないし、乗せてもらうことにした。

朝、出発するとすぐ、道沿いにヒンドゥー教の小さな祠があり(日本のお地蔵さんみたいだ)、「ちょっと待っててね」とお兄ちゃんはお参りに。そこでは路線バスの車掌さんも、バスにはお客さんが乗っていたがわざわざ立ち寄ってお賽銭とお祈りをしていた。

お参りを終えると真っ直ぐ目的地へ。トゥクトゥクは揺れがひどいしシートも座り心地はイマイチだが、青い空の下、風を全身に浴びながらのドライブはワクワクして最高だった。時々お兄ちゃんと世間話もしながら、丘、森、湖、小さな村など景色を楽しんでいたら、あっという間に目的の町に着いた。

お参りを終えると真っ直ぐ目的地へ。トゥクトゥクは揺れがひどいしシートも座り心地はイマイチだが、青い空の下、風を全身に浴びながらのドライブはワクワクして最高だった。時々お兄ちゃんと世間話もしながら、丘、森、湖、小さな村など景色を楽しんでいたら、あっという間に目的の町に着いた。

せっかくなので、ランチタイムは町の食堂で魚のカレーを一緒に食べた。

別れ際、お礼にタミル語の歌を歌ったら、お兄ちゃんは驚いていた。

こんなに良心的な人に出会えるなんてとても運が良い。なぜならドライバーの中には、高額請求や強引な交渉をしてくる人がいたり、連絡先を交換したら後々までしつこく連絡がくる人がいたりと、気をつけなければならない場面も経験があったからだ。

しかし今回はお兄ちゃんのお陰で、知らない街の一人旅は心温まるものとなった。

5. カタラガマ

スリランカは多民族国家で、仏教、ヒンドゥー教、イスラム教など宗教も様々だ。その宗教の違いを超え、お互いを認め合う様子が見られた場所が、カタラガマ。

ウバ州カタラガマ(スリランカ南東の小さな村)のカタラガマ神殿は、主にヒンドゥー教徒、仏教徒、ヴェッダ人の巡礼地。近隣には仏教寺院、ヒンドゥー教の神殿、イスラム教のモスクなど複数の宗教施設が共存している。

観光地ではないため外国人の姿はないが、多くのスリランカ人が一度は参拝したいと願い、訪れる場所である。

カタラガマ神は元々ヒンドゥー教の神様だが、スリランカ仏教の守護神としても信仰されるようになった歴史がある。神殿のすぐそばに大きな菩提樹の木があり、境内はヒンドゥー教徒も仏教徒も入り混じって参拝している。

カタラガマまで路線バスで向かう道中、野生のゾウに出会えた。まるでサファリパークだ。

神殿の手前には大きな川がある。沐浴をしている人がいたり、川の中を歩いて渡る参拝者も多かった。

神殿の手前には大きな川がある。沐浴をしている人がいたり、川の中を歩いて渡る参拝者も多かった。

「どうぞ、食べてください。」境内を歩いていると声をかけられた。参拝した人がお供えのために持ってきたフルーツを周りの人に配っていたので、お言葉に甘えていただいた。そうやって声を掛け合う姿を何人も見かけた。

「どうぞ、食べてください。」境内を歩いていると声をかけられた。参拝した人がお供えのために持ってきたフルーツを周りの人に配っていたので、お言葉に甘えていただいた。そうやって声を掛け合う姿を何人も見かけた。

流れてくるそれぞれの宗教のお経が心地良い。行き交う人は皆、微笑みを浮かべ幸せそうに見えた。様々な宗教の人々が自然に交わっている。他では見たことのない不思議な光景だったが、平和な空気がそこには流れていた。

6. ミヒンタレー

スリランカ仏教の歴史と雰囲気を味わい、穏やかな気持ちになれたミヒンタレー。

ミヒンタレーはスリランカの仏教伝来の地と言われている。スリランカ最古の王朝の都があったアヌラーダプラ(北中部州)の街から車で1時間、宿も数軒しかない小さな町だが、巡礼者や遺跡好きな観光客が訪れる歴史ある場所だ。大きな仏教寺院で有名なキャンディやアヌラーダプラに比べれば、こぢんまりしていて静かな場所だが、むしろ私はその雰囲気が好きだった。

ジャングルに沈む赤い夕陽を眺めながら、時間を忘れ、心ゆくまでぼーっとした。

7. ピドゥランガラロック

スリランカの雄大な自然と歴史を肌で感じられたのが、シーギリヤロック と ピドゥランガラロック。

スリランカで必訪の世界遺産といえば、シーギリヤロック。1831年に発見された5世紀の古代都市で、「空中宮殿」と言われる巨大岩の上の宮殿遺跡は圧巻だ。

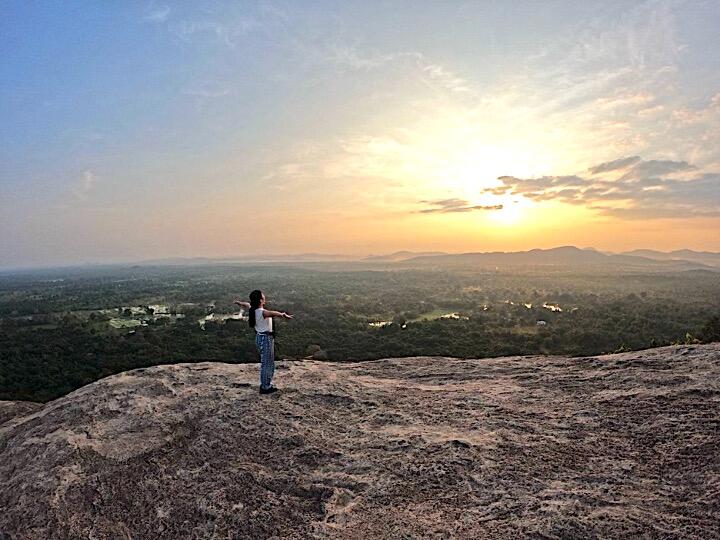

そして同じくらい心奪われたのは、そのシーギリヤロックを一望できる穴場スポット、ピドゥランガラロック。

シーギリヤロックからさほど離れていない場所にあるが、歩道の整備がされていないため、急な岩場をロッククライミングすることになる。しかし自力で登りきった頂上で見た、地平線まで広がるジャングルの絶景が、私には忘れられない。

スリランカにはシーギリヤをはじめ、19世紀後半から20世紀にかけて発見された遺跡が多くあり、それまで長らくジャングルの密林に埋もれていたという。確かに、スリランカはどこへ行っても木々が生い茂り、身近に感じられる自然は美しいだけでなく、時々飲み込まれそうになるくらい雄大だった。

.

.

.

こうやって時々他の場所を訪れてみると、任地とはまた違う世界で、気づくことがたくさんあった。

ひとつ、旅先での出会いを堪能できたポイントは、予定を詰め込み過ぎないこと。

スリランカで列車やバスの遅延・運休は日常茶飯事、現地に着いてみないとわからないことも多く、何時間も待ったり予定の変更を迫られたりすることもしょっちゅうで、予定通りにはいかないのだ。そのためあえて予定を入れすぎないことで、多少の想定外や待つことも楽しみ、小さな出会いにも目を向ける余裕を持ち、目の前にあるものを思う存分味わう。これはスリランカで過ごす間にできあがった私なりの楽しみ方だ。

そうして得られた五感全開の体験は、色鮮やかに自分の中に残っている。

***

SHARE