2025/10/29 Wed

任地 文化 活動 生活 自然

20世紀最大の環境破壊!?アラル海と綿花栽培

執筆:青山優菜(JICA海外協力隊2025年度1次隊/農業土木)

アッサローム アレイクム!

ウズベキスタンの首都から飛行機で2時間ほど西に行ったカラカルパクスタンに派遣されております、農業土木隊員の青山優菜です。農業土木という、あまり聞き慣れない言葉ですよね(笑)。私の活動は、水不足が深刻なこの地で、綿花畑に節水型農業を普及することです。

同期隊員の宮嶋隊員がこちらの記事で紹介されていたように、カラカルパクスタンはウズベキスタン西部に位置しており、他の地域とは少し違った文化や言語を持つ自治共和国です。首都からはかなり離れていますが、世界中から観光客も足を運ぶ場所です。というのも、魅力的な美術館や博物館、そして「20世紀最大の環境破壊」と呼ばれるアラル海があるためです。

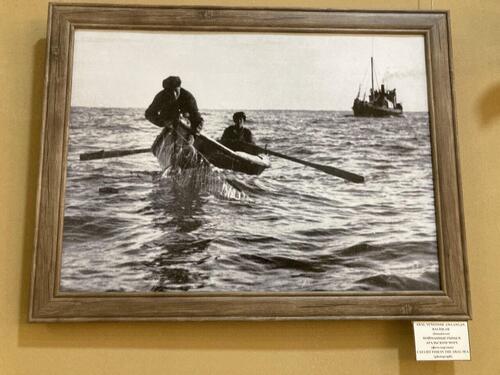

当時使われていた船@船の墓場

私の協力隊としての活動は、このアラル海とも密接に関わっているのです。

今回は、アラル海とその背景について、現地での体験と共にご紹介します!

アラル海とは?

ところで皆さん、アラル海をご存知でしょうか。アラル海は、ウズベキスタンの主な水源であるアムダリヤ川とシルダリヤ川から水が注がれて構成されている内陸湖です。海とついていますが、海ではありません!これは、海と呼べるほどに大きかったこと(琵琶湖の約100倍)、また湖水の塩分濃度が高かったこと(海水の1/3程度)から、アラル“海”と呼ばれているそうです。ちなみに、現在は水が干上がり塩分がさらに濃縮され、人の身体が浮いてしまうほどの塩分濃度になっているそうです。

アラル海はなぜ干上がってしまったのか?

このアラル海が砂漠と化してしまった主な原因は、旧ソ連の時代(20世紀初め頃)に広まった綿花栽培にあります。ウズベキスタンは、世界でも10本の指に入るほど綿花の生産が盛んな国なのです。しかし、綿花を育てるには大量の水が必要です。そのため、拡大した綿花農地に水を行き渡らせるため、アムダリヤ川とシルダリヤ川から水をひいていました。それにより、両河川の水位は大きく低下、アラル海に注がれる水も減り、1970年頃からアラル海の縮小が始まりました。当時は世界で4番目に大きかった湖ですが、今は当時の面積の1/5ほどしかないとも言われています。(それでも琵琶湖の15倍ですが)現地の方の間では、アラル“砂漠”とも呼ばれているとのこと。

当時行われていた漁業も、ウズベキスタンのアラル海からは消えてしまいました。(アラル海はカザフスタンにもまたがっておりますが、カザフスタン側のアラル海はシルダリヤ川と依然繋がっており、漁業は今も行われているそうです)

綿花畑へ!

さて、ここでこれまで何度も出てきた「綿花」についてもご紹介したいと思います。綿花は、洋服などの繊維で使われていることは何となく知っていても、いざどんな植物なのかって聞かれるとイメージがつきにくいかと思います。日本でも、明治時代初めごろまでは高い自給率を保っていたそうですが、今はほとんど栽培されていないので、生の綿花に触れる機会はほとんどないですよね。そこで、今回はそもそも綿花がどんな作物なのか、ウズベキスタンではどのように生活に根ざしているのかをお届けします。

綿花は、アオイ科に属しており、オクラやドリアンと同じ科に分類されるんです!綿花は中国やアメリカ、インドなどの乾燥地でよく育てられます。春に播種が行われ、夏にクリーム色の花を咲かせます。秋になると花が枯れ、コットンボールと呼ばれる実を作ります。そして、そのコットンボールが割れて、中からふわふわのワタが出てきます。9~10月は、車内から白い綿が畑一面広がり、雪が降った後のような風景を見ることができます。カラカルパクスタンでは、日本でいう紅葉のような秋を象徴する植物だそうです。

実は私も、現地の方々に混ざって綿花の収穫に行って参りました!過去には児童労働が問題になっていましたが、今はそんなことはなく、収穫が行われる空間は思っていた以上に和やかでした。とはいえ、体力的には過酷だなと痛感。ワタがついている根元の部分は先端がとがっており、肌を傷つけるんですね。帰ってきてお風呂に入ったとき、傷がしみて痛かったです。また、綿花の背丈は1m前後なので、採る度に屈まなければなりません。8時~17時まで屈み続けた結果、翌日には肩や背中がバキバキでした。ですが、ウズベキスタンの文化の内側に入り込めた気がして、とても充実した1日でした。

以上、アラル海と、現在に至るまでの背景についてご紹介しました。

日本からは少し遠い国の話ですが、日本が水に恵まれた国であることをしみじみと感じます。また、綿花も私たちの生活の一部であり恩恵を受けているからこそ、今回その原料となる綿花の栽培過程を知ることができ、とても良い勉強になりました。

ぜひ、綿花製品を見たときに、アラル海のことや綿花がどのような植物であるかを思い出してもらえたら嬉しいです!

私自身も、アラル海の縮小を引き起こしてしまった綿花栽培で、少しでも水を効率的に使った農法を普及できるように頑張ります。

長くなりましたが、最後までご覧いただきありがとうございました!Katta raxmat! (ウズベク語でありがとう!)

▼是非こちらもご覧ください▼

JICAウズベキスタン事務所公式Facebook

JICAウズベキスタン事務所公式インスタグラム

SHARE