2025/11/07 Fri

人 活動

海外OJT中JICA職員が見た!ザンビア隊員の活躍#3

前回に引き続き、ザンビア協力隊員の活躍について報告させていただきます。海外OJT中職員の小川です。今回私は、ザンビア南部州の、カロモとマザブカという二つの街に行って協力隊員の活動現場を見せてもらいました。

外国人がほとんど住んでおらず、停電が日常茶飯事のような環境で、自ら活動を見つけ出し、現地の人々と深く関わりながら活動する地方協力隊員のリアルをお届けします。

海外OJTが見たザンビア!ザンビア隊員の活躍#1

海外OJT中JICA職員が見た!ザンビア隊員の活躍 #1 | ザンビア便り(ザンビア事務所) | JICA海外協力隊の世界日記

海外OJTが見たザンビア!ザンビア隊員の活躍#2

海外OJT中JICA職員が見た!ザンビア隊員の活躍 #2 | ザンビア便り(ザンビア事務所) | JICA海外協力隊の世界日記

地方のクリニックで活動する、丸茂隊員の一日に密着!

まずは首都のルサカから車で6時間離れたカロモという街を訪れ、マワヤ地域ヘルスセンターというクリニックで活動する、丸茂隊員に同行させていただきました。

この日は5歳未満児検診のため、朝から多くの親子が病院に集まっていました。順番待ちのお母さんたちに配られる整理番号カードは、丸茂隊員が作ったもの。番号の裏には保健啓発のイラストを載せ、待ち時間を少しでも有効に活用できるように工夫されていました。クリニックのボランティアと一緒に100人近くの赤ちゃんの体重を次々と測り、記録していきます。この作業を一人でやることもあるそうで、本当に大変そうでした。

午後になると病院内は落ち着き、スタッフはデータ整理などの事務作業が中心になります。丸茂隊員もこの時間を利用して、ポスターづくりなどをしているようでした。

空いた時間に街を案内して下さり、首都とは異なる生活の様子も見ることができました。派遣されてから一年間、街で唯一の日本人として生活し、停電時には炭火で調理をしたり、街で唯一のスーパーまで水を買いに行ったりと、大変なことだらけのように感じましたが、職場の同僚や街の人々に支えられ、そこまで不便に感じないという丸茂隊員の逞しさに圧倒された一日でした。

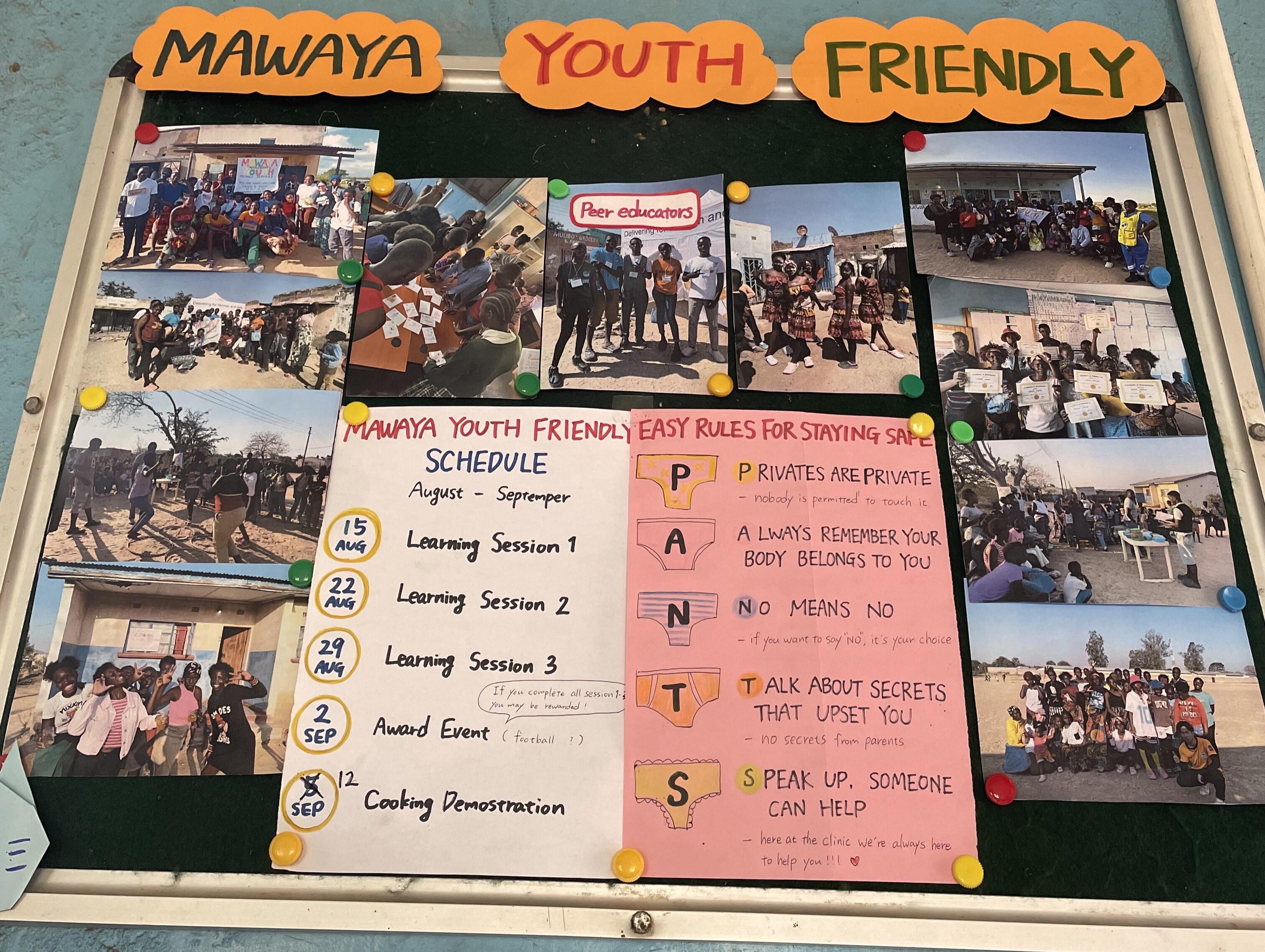

看護師として働いていた経験を持つ丸茂隊員ですが、ザンビアでは感染症・エイズ対策隊員として派遣され、医療行為はできません。それ故に、派遣当初はここで何ができるのだろうと、現地で力になれない歯がゆさを感じることもあったようでした。しかし、現在の活動を聞いてみると、日本での経験を活かして院内感染対策の取り組みを始めたり、若者向けのヘルスプロモーション活動に力を入れたりと、自らやれることを探し出し、周りを巻き込みながら実行に移している様子が見て取れました。日本の医療現場と比べると課題は山ほどありますが、実際はそれほど問題にならないこともあり、改善するのは難しいといいます。それでも、改善すべきと感じたことは積極的に伝えるようにすることで、意見に対して同僚が賛成してくれることもあり、少しずつ変わってきています。日本とは全く異なる人々の働き方や環境などに、困難を感じながらも試行錯誤して改善策を考え、前向きに取り組む姿に感銘を受けました。

多くの生徒が行き交う学校の近くを歩いていると、どこからともなく「いつみ!」と声をかける子どもたちがたくさんいて、丸茂隊員が若者向け保健教育に力を入れていることを実感しました。若年妊娠が多い中で、避妊や家族計画の知識を教えることは非常に重要です。毎週金曜日にクリニックで開催するセミナーに加え、学校の長期休暇中には料理教室などのプログラムを開催し、楽しみながら学ぶ機会をつくることで、多くの子どもたちに正しい保健知識を身に着けてもらおうと工夫されていました。

丸茂隊員の活動が実を結び、この地域の保健課題が少しずつでも克服されていくことを願っています。

福田隊員がサッカーを教えるのは、裸足でプレーをする子どもたち!

次に向かったのは、ルサカから車で3時間ほどの、サトウキビで有名なマザブカという街。ここでは青少年活動として派遣されている福田隊員にお会いしました。指定された集合場所に行くと、そこはグラウンド。待っていると子どもたちが寄ってきて、「だいきを待っているの?」と話しかけてくれました。彼らは福田隊員がコーチを務める少年サッカーチームのメンバーで、その日は他のチームと練習試合をする予定でした。

試合開始前にはコーチの元に集合し、前回の反省点や、今回の試合で意識するべきことを、コーチが一方的に話すのではなく、子どもたちに尋ねて確認していました。ほとんどの子どもたちは靴がなく、素足やサンダルでグラウンドを駆け巡り、力強くボールを蹴り上げます。炎天下の中懸命に走る子どもたちに、福田隊員は声を飛ばしながら、なるべく皆がプレーできるように、メンバー交代を指示していました。この日の結果は残念ながら敗北。試合後に子ども達にどうだったかと聞くと、一人の子を責めるような意見があがりました。それに対し、誰かを悪く言うのはやめよう、練習試合だから結果は関係ない、問題はどうやってチームとして強くなるかだ、と優しく諭す福田隊員。それを聞いた子どもたちは責めるのをやめ、試合後にも残ってサッカーをしていました。ザンビアの子どもたちのサッカーに対する強い熱意と、スポーツによる教育効果を強く実感した日でした。

地域の名前であるKAPUFIからKAPUFI FCと名付けられたこのチームの成り立ちを聞くと、派遣当初、自分にできることは何かと考えあぐね、グラウンドの隅に座っていた福田隊員に、一人の少年がサッカーを教えてくれ、と頼んできたところから始まったそうです。道具も何もないところから始まり、ボールを買って教えているうちに多くの子どもたちが練習に参加するようになりました。平日は毎日3時間、年齢で二つに区切って練習を行い、休みの日には子どもたちと一緒に地域でゴミ拾いをしながら募金を集め、ボールやシューズなどを買うお金を少しずつ集めているそう。容易にスポンサーがつき、試合に買ったら賞金が出るのをあたりまえのことだと捉え、“サッカーさえしていれば当たり前に貰えるものだ”というマインドから、自分たちが良いことをして、周りに応援してくれる人がいるからこそサッカーができる、ということを学ぶ機会にもなっています。

ただのサッカーチームじゃ面白くない、もっと周りにも良い影響を与えるようなチームにしたい、という福田隊員の話を聞いて、心から応援したいと思いました。金銭的な課題に対しても、Tシャツを作って売るなど、様々な工夫をしながら前向きに取り組んでおり、残り一年の派遣期間でチームがどう成長していくのか楽しみです。福田隊員と、KAPUFI FC (カプフィFC)のこれからの活躍に期待しています!

KAPUFI FCのInstagramはこちら

https://www.instagram.com/kapufi_fc_?igsh=NzBjYzhvbmN5ZDlp&utm_source=qr

SHARE