2025/02/21 Fri

活動

大洋州NCDs隊員オンライン広域研修

Cola vina!(ゾラ ビナ!こんにちは!)

2月13日(木)、大洋州でNCDsに関わる隊員を中心に、オンライン広域研修が開催されました。

当日は、参加国の時差を考慮しての開催。

日本時間で午前8時45分開始、午後1時10分終了。一番時差のあるトンガでは午後12時45分開始、午後5時10分終了でした。

事前に41名の方にご登録いただき、当日の参加は30名強。職場のグループで参加してくださった方々もいらっしゃり、大変ありがたかったです。

約4時間半に及ぶ研修でしたが、先生方の講話はもちろん、ワークショップでも、参加者が直接発言したりチャット欄を使いながら意見を出したりと、他の国の様子を学ぶことができとても実りのある時間でした。

昨年から企画し、年明けにスケジュール変更や決定で直前(当日)までバタバタしましたが、多くの方の協力のもと無事に開催することができほっとしています。オンラインで、各国の皆様にお会いできた時はとてもうれしかったです。

当日は司会も担当していたためドキドキ。自分の発表もありドキドキ。久しぶりに口から心臓が出そうな感覚を味わいました。

反省点や改善点を振り返りつつ、残りの活動にいかしていきたいと思います。

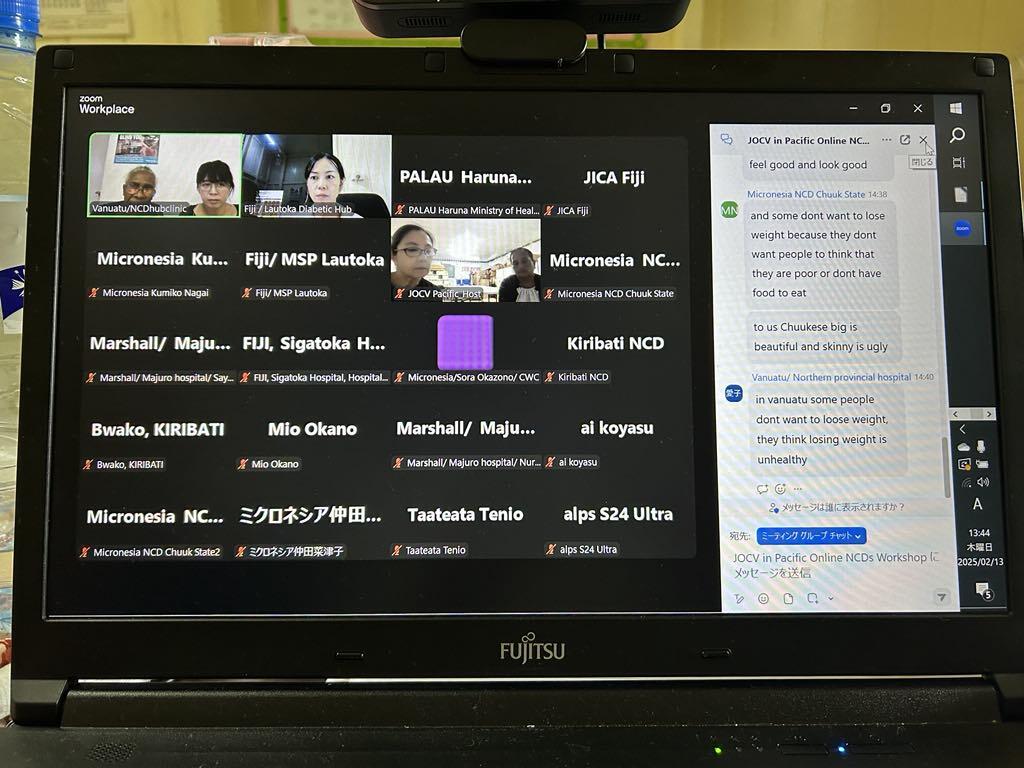

↓ワークショップの様子

初めと終わりに参加者の皆さんで記念撮影。

ワークショップ中の写真

↑挙手だけでなく、チャット欄でもたくさん発言いただきうれしかったです。インターネット環境によっては、マイクがつながりにくい国もあるため、こういったチャット欄での発言はありがたいと思いました。

↑食後高血糖(Glucose Spikes)予防に関する発表。糖尿病の前段階として見られる症状ですが、目立った自覚症状がないため知らない間に病状が進んでしまい、糖尿病や心筋梗塞、脳卒中などのリスクが上がります。食後高血糖の予防は、糖尿病のみならず生活習慣病予防にとても大切です。

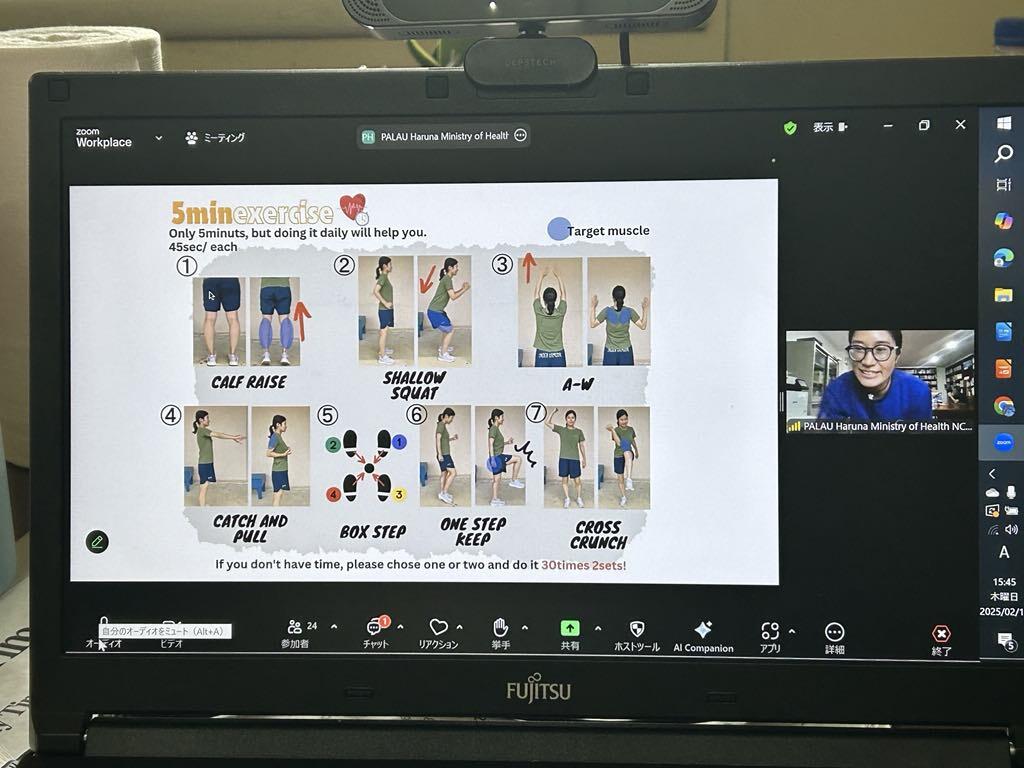

↑小松隊員による食後軽運動のレクチャー。45秒運動→15秒休憩の7種目。この日のために運動プログラムを準備してくださいました。

↑職場で同僚と参加。服装や場所を問わない運動でした!でも結構ハード。暑い環境では汗だくです。

以下、簡単な各プログラムの説明です。

①『太平洋における肥満と非感染性疾患に関する人類の生物学:倹約遺伝子型仮説からの視点』(京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究科 教授 古澤拓郎氏)

海人であった大洋州の人々は、島から島への移動中、簡単に食料がとれる環境ではありませんでした。それによりエネルギーを節約して使う倹約遺伝子を持つのではないかという研究です。同様に塩分摂取についても、塩分を体内に保持しようとするため、塩分過多の食生活の影響を受けやすいのではと言及されておりました。非常に興味深い内容です。

②ワークショップ『行動変容につながる【気づき】を考える』

状況と2つの選択肢を設定。参加者に1つ選択肢を選んでもらい、その理由もあわせて発表。③の講話につながるような内容で企画しました。

状況1)あなたはお昼ご飯にピザを食べ、お腹がいっぱいです。しかしとても美味しそうなアイスクリームを見つけました。あなたは食べますか、食べませんか。

状況2)あなたはダンスが好きでしたが、体重が増え、膝が痛く、息切れし、うまく踊れなくなりました。あなたは体重を落とそうと思いますか、思いませんか。

2の回答に対し、参加者から『体重は落とさない。ご飯の量を減らしたりすると、周りから貧乏、食べるものが無いと思われるから。』というものがありました。回答者の国では、『食事の量が少ない=貧しい』という認識があるのだそうです。

一方で『痩せるよう努力する!素敵に見られたいから。』という回答や、年代によっても体重に関する認識が違うという意見が聞かれ、個人の嗜好だけでなく、その国の背景や文化を生きた意見として知ることができ、とても面白かったです。

③『生活習慣病対策プロジェクトフェーズ2』JICA専門家 長井圭子氏

フィジーで行われているMI(Motivational Interviewing、動機づけ面接法)の習得を通じた、医療従事者の能力強化を中心としたプロジェクトについての講話です。フィジーですでに研修を受けた参加者から様々なコメントが寄せられ、その実用性と、期待の高さが伺えました。

④『食後高血糖予防のためのライフスタイル』JOCV 栄養士 浅井恵子(フィジー)、フィジカルアクティビティ 小松春奈隊員(パラオ)

食生活と運動の観点から食後高血糖予防を呼びかけました。食生活では、どんな食事バランスや食べ方が食後高血糖予防に有効か説明し、運動では、まとめて運動するより、こまめに動いたほうが血糖値改善には有効というデータをもとに、軽運動を紹介してくれました。体を動かすプログラムはとても好評で、私の同僚も進んで参加してくれました。生活の中で、少しでも体を動かす時間の増加につながればと思います。

SHARE