2023/11/24 Fri

活動

#15 初めての手話

こんにちは!

今回は私が活動先で使っている「手話」について紹介します。

今年の5月頃、聴覚障害のある利用者が私の活動する施設に入所しました。初めの頃は、スマートフォンの画面を見せ合うことにより意思疎通を図っていましたが、もっと利用者のことを知らなくては!と思い、生まれて初めて手話を習い始めました。

アルファベットをはじめ、「こんにちは」「ありがとう」「名前は何ですか」などの基本的な手話を学習していきました。

手話は世界共通であると思っていましたが、国や地域によって異なっています。要するに、手話にも日本語やインドネシア語があるのです。

例えば「ありがとう」という言葉は、日本では利き手を指を揃えた状態でもう片方の手の甲に垂直に乗せ、利き手を引き上げる動きをします。一方、インドネシアでは右手であごを触った後、下ろす動きで表現します。

また、果物の王様といわれる「ドリアン」は、インドネシアでは分厚い皮を割るジェスチャーで表すのに対し、日本では鼻をつまんだ後に、分厚い皮を割るジェスチャーをします。

習うだけだとすぐに忘れてしまうので、授業の後、習った手話を使って、利用者に話しかけるようにしています。

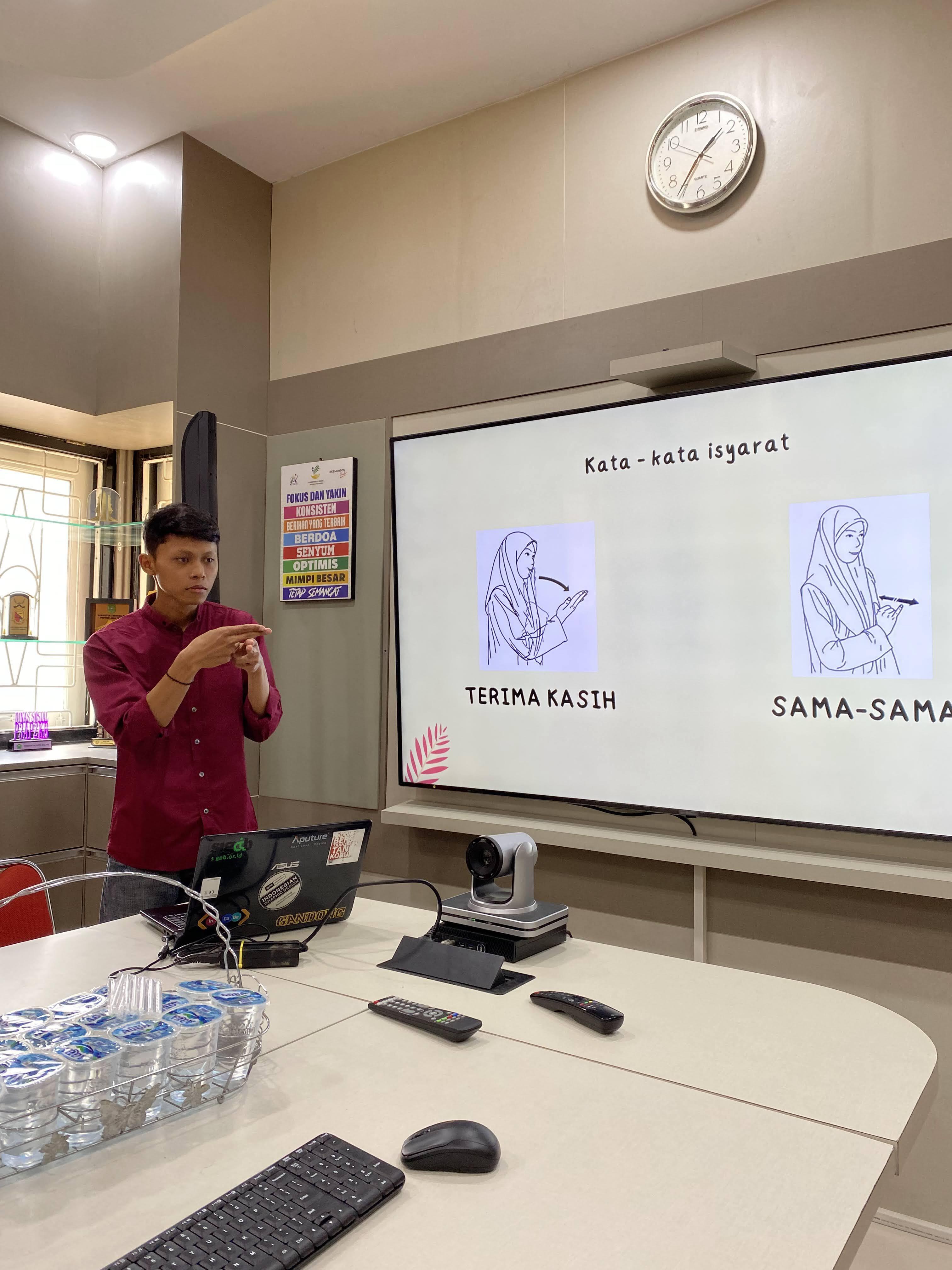

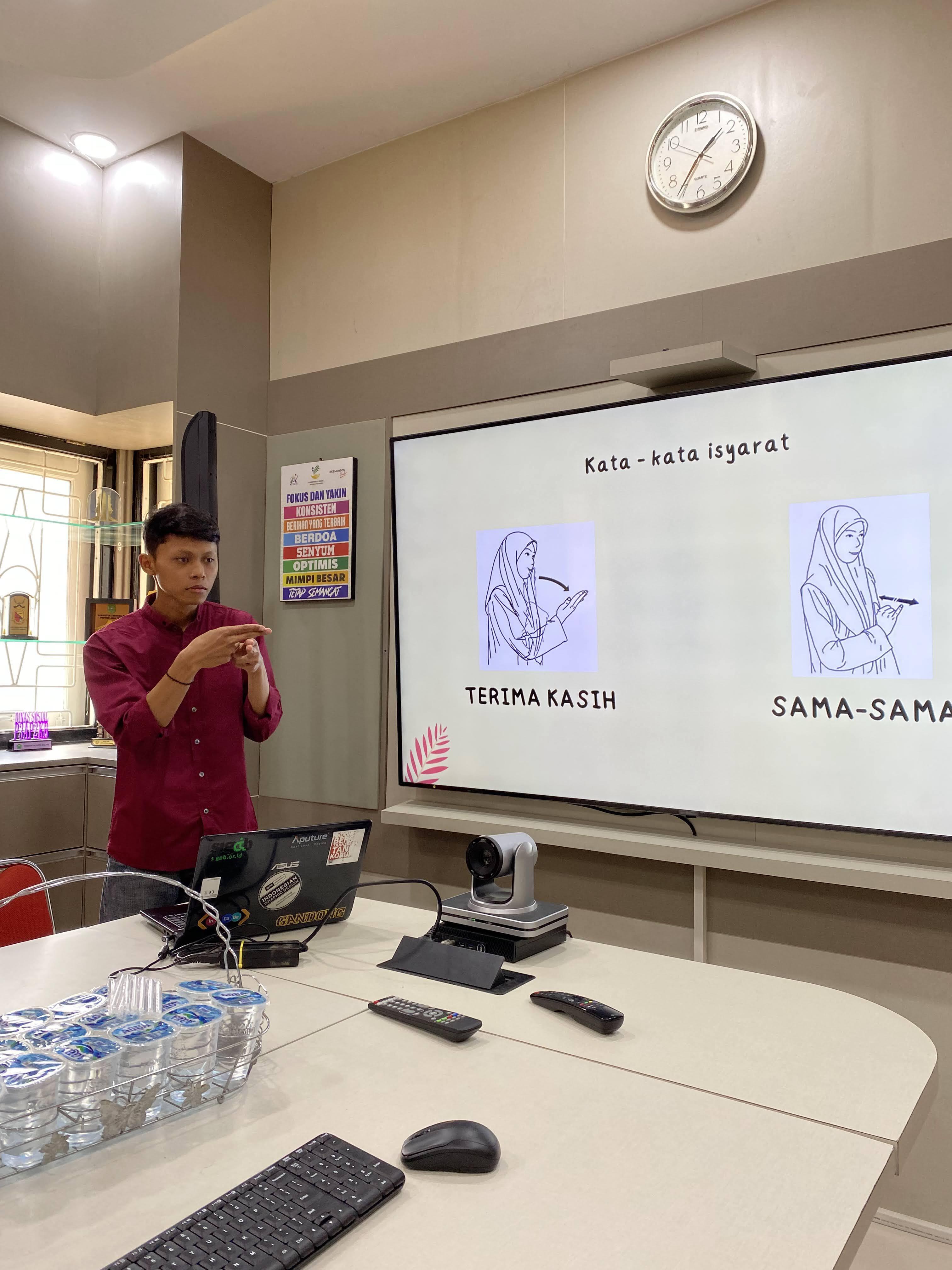

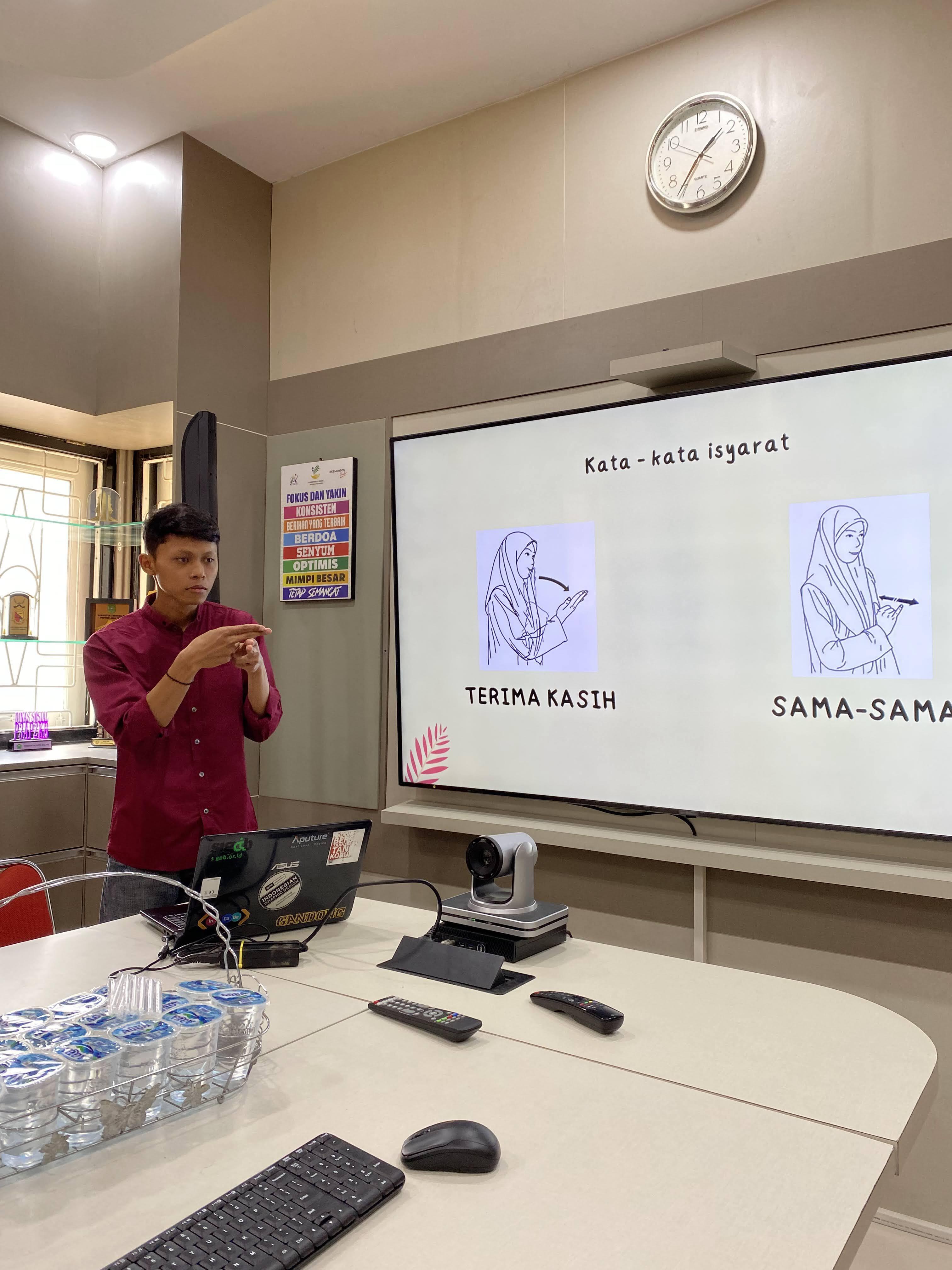

この写真は、私と利用者が手話でコミュニケーションをとっている様子です。

筆談のときよりもコミュニケーションが円滑になり、利用者も積極的に会話をしようとしてくれます。また私自身も、わからない単語について、「手話でどう表現するの?」といった質問も積極的に行うようになり、手話の学習を通じて、利用者との関係をより親密なものとすることができました。自分の手話が伝わると嬉しいですし、利用者が使う手話の意味が理解できることにも喜びを感じられます。

青年海外協力隊は、自分の持っている技術やスキルを任地に伝えるだけではなく、逆に活動を通して学ばせてもらうこともたくさんあります。今回紹介した手話についても、聴覚障害の利用者がいなければ、自分から勉強を始めることはなかったと思います。コミュニケーションのとり方がわからない「ピンチ」な状況も、自分が思い切って踏みだすことで利用者との関係性をより良いものとする「チャンス」に変えられるということを学びました。

これからも積極的に新しいことに挑戦し、利用者との関係性の構築に努めたいと思います!

それではsampai jumpa lagi!(読み方は ”サンパイ ジュンパラギ” 意味は” またお会いしましょう" )

SHARE