2025/04/02 Wed

映画 歴史

映画Chhaavaとマラータ―王国

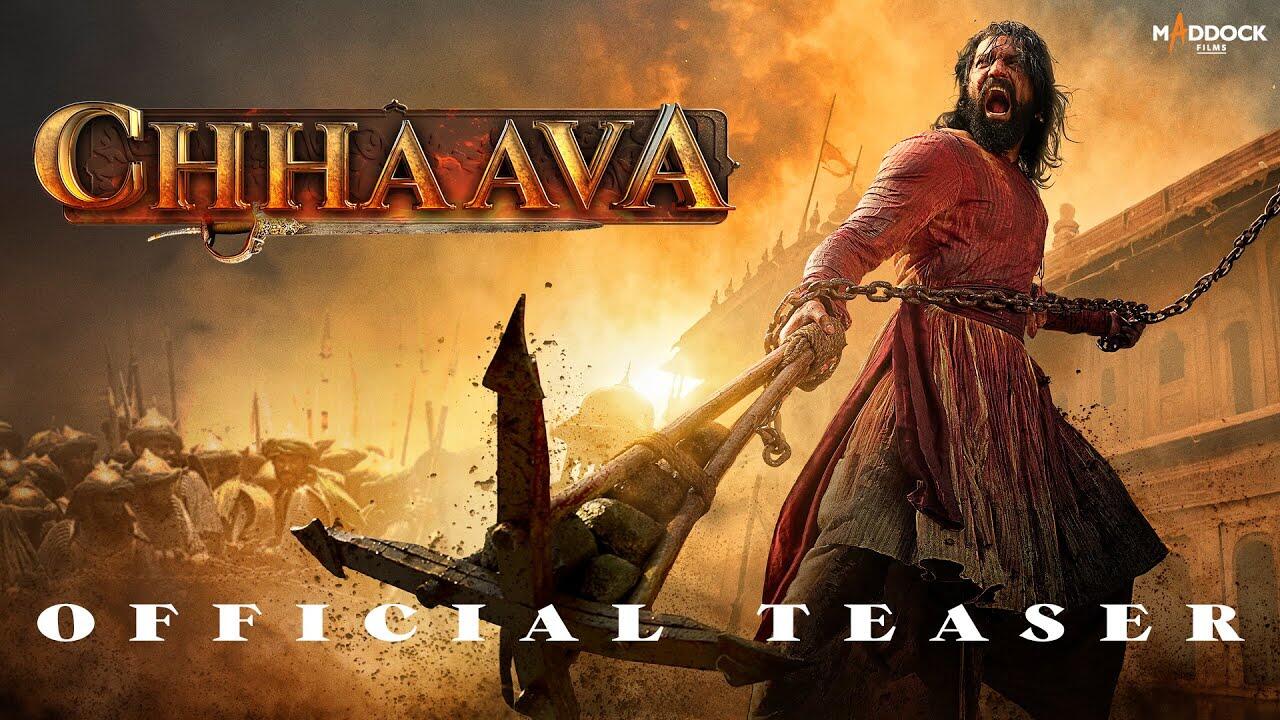

映画Chhaava(チャーヴァ)が絶賛上映中です。インド国内、海外での興行収入がどんどん増えています。Chhaavaはライオンの子という意味で、この映画はマラータ―王国の2番目の王サンバージー・マハラジを主人公にしたものです。

マラータ族とはデカン高原の西北部マハラーシュトラ地方のヒンドゥー教徒のカースト集団のことで、もともとは農民だったようです。ただ、次第に武装化して豪族のようになり、周辺のイスラム王国の傭兵となっていきました。

17世紀前半、その中からシヴァージーが出ます。彼はマラーター勢力を結集し、周囲のイスラム王国に対して反乱を起こしました。1660年以降は、ムガル帝国の皇帝アウラングゼーブに直接対決を挑み、ゲリラ戦法をとって重装備の帝国軍を翻弄し、帝国領の各地を略奪しました。

1666年、アグラでアウラングゼーブと面会したシヴァージーは息子のサンバージーとともに幽閉されてしまいますが、城兵の油断した隙をついて脱出し、悠々と故郷へ帰ります。その後、アウラングゼーブがヒンドゥー教徒への弾圧を強めると、ムガル帝国に対し襲撃を再開していきました。

そして、1674年即位して王となりマラータ―王国を作り上げます。ヒンドゥー王朝が樹立されたのは実に3世紀ぶりだったそうです。なお、このときシヴァージーはマラータ―族をクシャトリアとして認めさせることにこだわったようです。

1680年にシヴァージーが亡くなると、息子のサンバージーが2代目の王として即位しました。アウラングゼーブはこれを好機と見て、マラーター王国との戦争を開始するため軍隊を大挙させて南下します。圧倒的な大軍だったようです。

映画はこの辺りから始まります。悪役そのもののアウラングゼーブに対して、サンバージーはある時は真正面から攻撃し、ある時は敵の虚をつくゲリラ戦法で戦います。彼はヒンドゥーの神を厚く信仰し、死を恐れない勇敢そのもののヒーローとして描かれます。

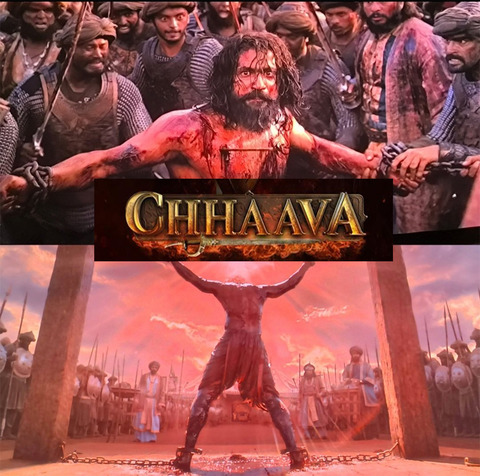

左がアウラングゼーブ役のアクシャイ・カンナ。右がサンバージー役のヴィッキー・コウシャル。どちらも素晴らしい演技で見ごたえがありました。ヴィッキー・コウシャルは役作りのために体重を25㎏も増やしたそうです。

映画では、前半、ムガル帝国との戦いに勝っていくマラータ―軍を描きますが、後半はムガル帝国に捕らえられたサンバージーを描きます。アウラングゼーブはサンバージーに屈服を命じますが、サンバージーは全く屈服しません。

アウラングゼーブは様々な拷問を命じますが、サンバージーはその拷問に受けて立ち決して逃げません。私はこの映画をアッサム州のグワハティで観たのですが、会場から「がんばれ、サンバージー」という声が沸き上がりました。

マラータ―王国のシヴァージーやサンバージーはヒンドゥー教徒の英雄です。ヒンドゥー教を弾圧したアウラングゼーブと戦い、最後まで屈しなかっただけに、彼らを尊敬する気持ちは相当のものがあるのでしょう。

映画では、マラータ―の人々の勇気とスワラジ(自治独立)が描かれていました。後年、マラータ―はイギリスに屈し藩王国となりますが、19世紀のインド大反乱のときはラクシュミー・バーイーが反乱に参加し、独立運動ではティラク、ゴーカレーといったリーダーを輩出しました。勇気とスワラジが確実に受け継がれているということでしょう。

これはムンバイの鉄道駅チャトラパティ・シヴァージー・ターミナス。イギリス統治時代に造られたもので、かつてはヴィクトリア駅と呼ばれていましたが、1996年に改名されました。シヴ・セナというマハーラーシュトラ州の強硬右派政党が改名を主張したそうです。シヴ・セナは「シヴァージーの軍隊」という意味だそうです。

SHARE