2025/02/17 Mon

社会

「13億人のトイレ」を読む 2

さて、前回の続きです。トイレや下水道の清掃をだれがするのでしょう。

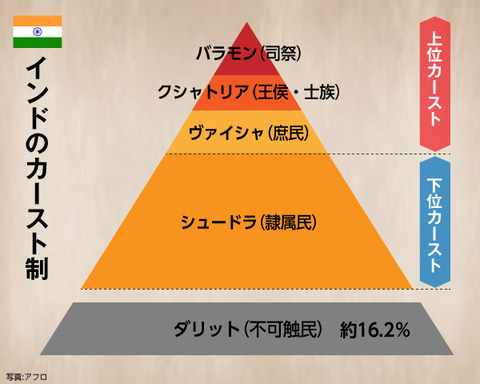

こうした清掃に関わる労働者のほとんどがカースト制度の最下層で不可触民とされた「ダリット」と呼ばれる人たちです。

清掃労働の現場は大きく三つに分類されます。一つは水を使わない乾式トイレ、もう一つが下水管で、さらにトイレから排出される汚水をためるタンクがあります。このうち乾式トイレの清掃労働者はほとんどが女性で、乾式トイレを設置している家を回り、たまった排泄物をかき集め、ゴミ箱に運んでいくのが仕事です。

排泄物はトイレの下にそのまま放置されており、女性は素手やほうきを使ってそれらをかき集め、カゴに移していくそうです。女性はマスクや手袋をしない場合がほとんどで、回収を終えるとカゴを頭に載せ、ゴミ捨て場に向かいます。

こうした作業を1日で20~30軒のトイレで行います。そして、女性がもらえる賃金は、一軒につき月50ルピー(90円)ほどだといいます。それぞれの家とは個人的に契約をしており、親の代から同じ家でトイレ清掃にあたっている女性も少なくないそうです。こうした仕事はダリットが担うべきものとされ、強制的に世襲として引き継がれているのです。

実は、インドでは手作業で排泄物などを処理することは法律で禁止されています。1993年に制定された「マニュアル・スカベンジャー(手作業で排泄物処理をする人たち)の雇用と乾式トイレの設置禁止法」がそれです。

同法では、マニュアル・スカベンジャーを雇ったり、乾式トイレを設置したりした場合には、最高で1年の懲役と2000ルピーの罰金が科せられることになっています。しかし、実態は名ばかりで機能していないのだそうです。

ダリットの人口は単純計算で2億2000万人を超えます。日本の人口よりはるかに多いのです。インドは憲法15条に「国は、宗教、人種、カースト、性別、出身地またはそれらのいずれかのみを理由として公民に対する差別を行ってはならない」と規定して、カーストによる差別を禁じていますが、カーストそのものは否定していません。

こうしたカーストの中で、なぜ清掃労働者の大部分をダリットが占めているのでしょう。

「ダリットという考え方は、古代インドで賤民とされたチャンダーラに由来している。アーリヤ人が先住民族を征服していく過程で、その一部を賤民として扱い、チャンダーラと呼ぶようになった。」

「チャンダーラはカーストの外に置かれ、清掃や土木作業のほか、死刑執行、人間や動物の死体処理といった、上位カーストが忌み嫌う仕事に従事させられた。チャンダーラに触れると穢れが生ずるとされ、チャンダーラがアーリア人の居住地域に住むことは許されず、町に入るときは木をたたいて自分たちが近づくことを人々に示さなければならなかった。」

「上位カーストの人たちが、清掃や死体処理を忌み嫌って最下層の清掃カーストに押し付けたのは、そうした作業が不浄なものであるととらえられていたからだ。ヒンズー教には浄と不浄を分ける考え方があり、死に関するものは非常に不浄で、不吉なものとされてきた。これには死と関連して、排泄物や血液、廃棄物なども含まれている。そのため、清掃は「死」につながる不浄な作業とされ、さげすまされてきたのだ。」

「この浄と不浄の考え方は、ダリットとされた人たちとトイレの関係を考えるうえで非常に重要なポイントとなる。バラモンを頂点とした上位カーストは浄の役割で、最下層の清掃カーストが不浄を取り除く役目を果たす。こうした意識がインドに深く定着している中で、ダリットの悲劇も繰り返されている。」

(以上、「13億人のトイレ」より引用)

2019年9月、インド中部のマディヤ・プラデーシュ州で二人のダリットの少年が殺されました。二人はダリットとして村の中で日常的に差別を受けていました。学校では、先生から、彼らの質問を受け付けない、水道を使うことを許さないなどの扱いを受けていたそうです。

二人が野外で用を足しているところを実行犯が撮影していたので、それに抗議したところ、激高して棒で頭部をたたき殺害したといいます。実行犯は高カーストの家庭で、父は実質的な村の支配者でした。地元の記者は「低カーストへの憎悪が事件を引き起こした」と言ったそうです。

しかし、そんなインドにも光明はあります。上の写真はベズワダ・ウィルソン。カルナタカ州でダリットとして生まれ、両親はトイレや下水管の清掃労働者として働く環境で育ちました。彼は「ダリットとして生まれたのは運命ではない。この環境を変えていく必要がある。」と考え、勉強を続けて大学進学を果たしました。

勉学と同時に、清掃労働者が劣悪な環境で働いていることに強い疑問をいだくようになり、まず自分の家族や親せきに手作業による清掃をやめるように説得し、20歳の時には州の議会に対し、1993年制定の法律を守るように訴えました。最初は手紙を書きましたが、無視されたため、州首相、議会、新聞社などに清掃労働の写真を送って、刑罰を与えるよう訴えました。

州では緊急会議が招集され、乾式トイレをウォーターシール式トイレに改造し、すべてのスカベンジャーを別の仕事に移したといいます。1994年、ベズワダは、手作業による清掃の慣行を終わらせ、人々が尊厳ある仕事を見つけるのを助けるための組織を立ち上げました。

そうしたことが評価され、2016年にはアジアのノーベル賞と言われるラモン・マグサイサイ賞を受賞しています。受賞にあたり、ベズワダは「私の賞は、生活よりも尊厳を選んだ人々に送られます。」と述べたそうです。

ベズワダは、ハイデラバードのアンベードカル・オープン大学で政治学を専攻しました。アンベードカルのことを尊敬していたのでしょう。アンベードカルがダリットの差別解消に命を懸けたことが、きっとベズワダを勇気づけたに違いありません。

ガンジーは不可触民差別を無くすように国民に訴えましたが、カースト制度を否定しませんでした。アンベードカルは真っ向からカースト制度を無くすよう訴えました。しかし、インド憲法を作ったアンベードカルでさえ、憲法にカースト制度否定を書き込むことはできませんでした。

ガンジーは不可触民のことをハリジャン(神の子)と呼びましたが、彼らは自分たちのことをダリット(「壊れた」「分散した」という意味)と呼んでいます。それはアンベードカルが使った言葉なのです。私が南インドで会った若者は「私はダリットです。アンベードカル博士は私の神です。」と言っていました。アンベードカルは今もダリットの人たちの心に生き、彼らを勇気づけているのです。

SHARE