2025/06/27 Fri

小学校 活動 自然

#57 学校のバケツ稲いよいよ出穂

Muli bwanji!(ムリブワンジ!)

ザンビアからこんにちは!

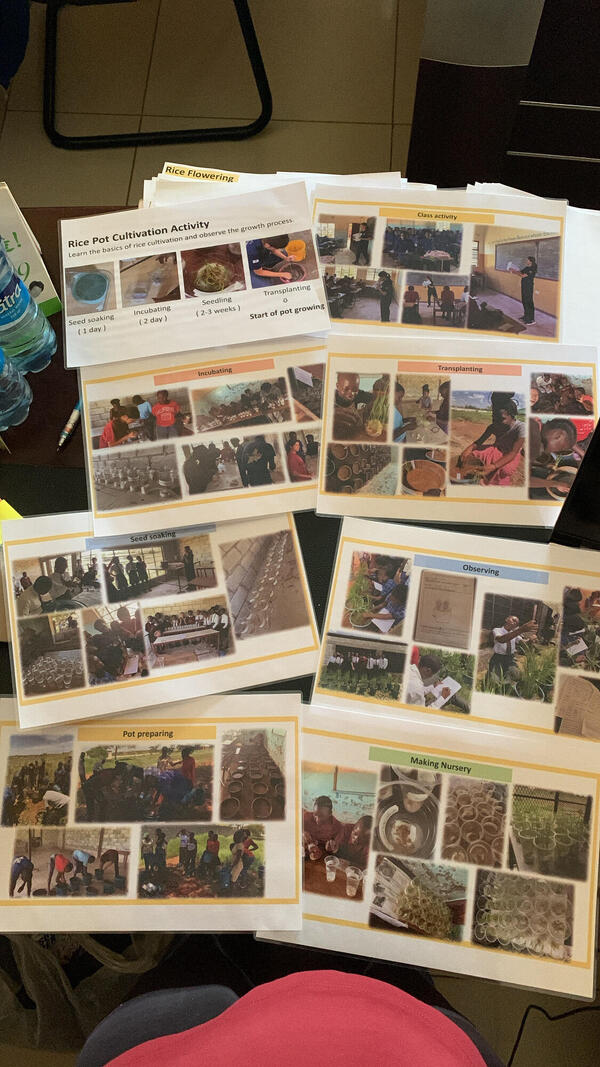

今日は、学校で行っているバケツ稲栽培において、稲の穂が出たタイミングで実施した授業の様子をお届けします。

12月から生徒たちと取り組んできたこのバケツ稲栽培も、いよいよ終盤を迎えています。

これまで育苗がうまくいかなかったり、潅水当番が機能せず稲が枯れそうになったりと、様々な課題に直面しましたが、そんな困難を乗り越えて、ついに稲が穂をつけてくれました。

「やっとここまで来た!」という達成感に包まれながら、みんなでこの成長を喜び合いました。

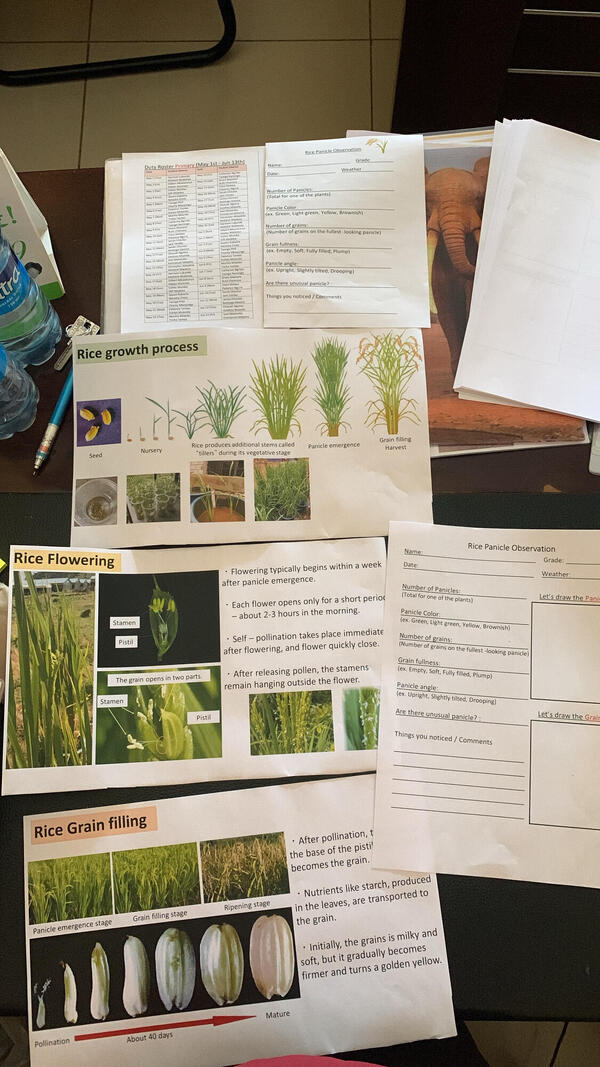

稲は成長する過程で茎の数を増やし、一定数に達すると茎の中で穂が形成され、やがて茎の先からその穂が顔を出します。

穂の1粒1粒には雌蕊と雄蕊が備わっており、穂が出てから約1週間後、粒が2つに割れて雄蕊が現れ、花粉を放ちます。

この花粉が根元にある雌蕊に付着することで受粉が行われます。

稲の花は、晴れた日の午前中2~3時間しか開かず、受粉が終わると粒は閉じていき、中で米の粒が育っていきます。

普段私たちが何気なく食べているお米が、こうした繊細なプロセスを経て実っていることを、意外と知らない人も多いのではないでしょうか。

日本人でも稲の受粉の瞬間を見たことがある人は少なく、ザンビア人にとってはまさに初めて知る世界です。

授業ではこうした内容を資料を使いながら、実際の稲の様子も見せつつ丁寧に説明しました。

生徒たちは興味津々で耳を傾け、「え、これが花なの?!」と驚いた表情を見せる場面もありました。

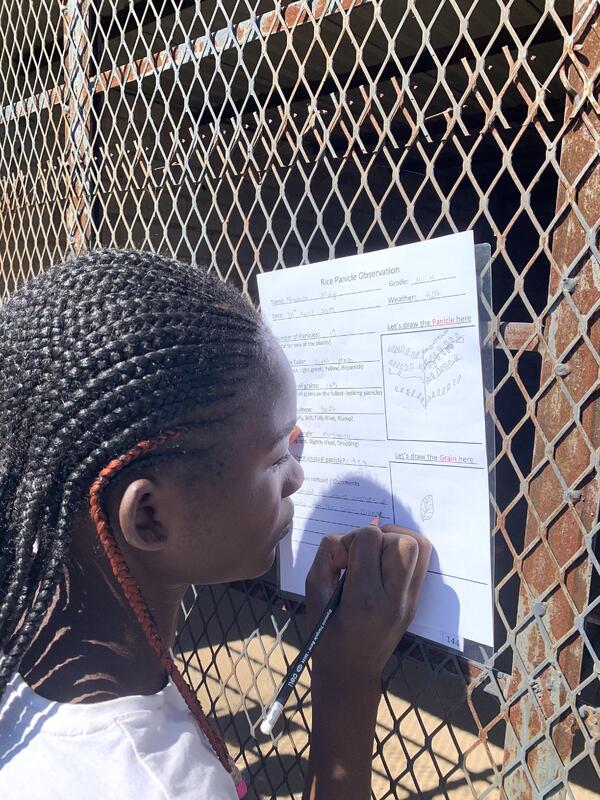

説明の後は、観察シートを配布し、それぞれ自分のバケツの稲にどんな変化があるかをよく観察して記録してもらいました。

穂の数や色、雄蕊や雌蕊の有無などに注目しながら、みんな真剣なまなざしで取り組んでいました。

このような実体験を通じて、生徒たちはお米1粒が実るまでにどれだけの時間と苦労が必要かを実感し、稲が育つ仕組みに対する理解を深めることができました。

SHARE