2019/02/28 Thu

文化 活動

ちょうちょと教授言語

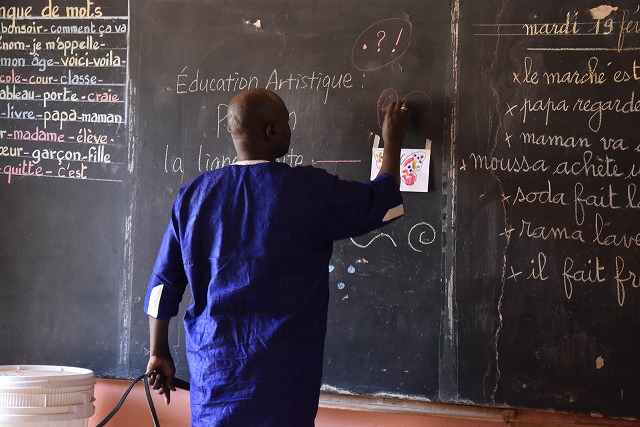

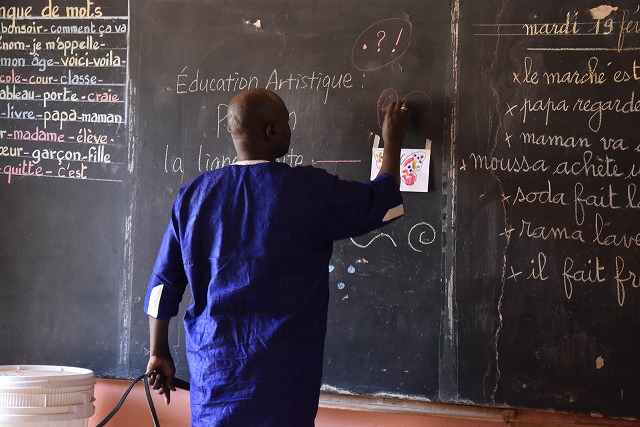

1年生の図工の授業。

絵の具で、ちょうちょの模様を描きました。

指に絵の具をちょこんとつけて、点と線(直線、曲線、ぎざぎざ)だけ描きます。私が「今日は塗っちゃいけませんよ」とフランス語で言うと、先生が例を示しながら、ウォロフ語で説明を繰り返します。

セネガルは、基本的にフランス語のみで教育することになっています。

でも、小学校に入学して初めてフランス語にきちんと触れる子もいます。だから、説明を補うために、1・2年生は民族の言葉を使っていいことになっています。3年生以上は原則フランス語のみで指導します。

1~6年生の、日本の「国語」にあたる授業は、「フランス語」です。「ウォロフ語」の授業は(少なくとも私の活動先では)ありません。

別の地域では、その地域で使われているセレール語が、フランス語を補う言語として使われ、「フランス語」の他に「セレール語」の授業もあるとか。

また別の地域では、実験的にウォロフ語を教授言語として使用している地域もあるらしいです。

活動先のある先生が「セネガルにもともとあった民族の言語で指導した方が理解できるのになぁ」と言っていました。

セネガルで教授言語がフランス語であることの是非は置いておくとして、確かに、自分の母語でない言語で何かを学習するのは、難しいだろうと思います。

さて、3色で彩られたちょうちょは、外でよく乾かします。先生に乾いたかどうか見てもらい、OKが出たら教室に入ります。1年生はまだ名前が書けないらしく、先生が全員分書いてあげていました。それもなかなか大変。

手拭き用に渡していたグループに1枚のキッチンペーパーで、きれいに容器を拭いて返してくれました。

水洗いは、たまたま通りかかった6年生の子がしてくれました。こちらからお願いしなくても「それ、洗ってきますか?」と言ってくれます。

手伝いを当たり前のこととしてやってくれるのは、この国の良いところだなといつも思います。

SHARE