2020/04/16 Thu

活動 生活

第13号 手洗い意識の変化(続き)

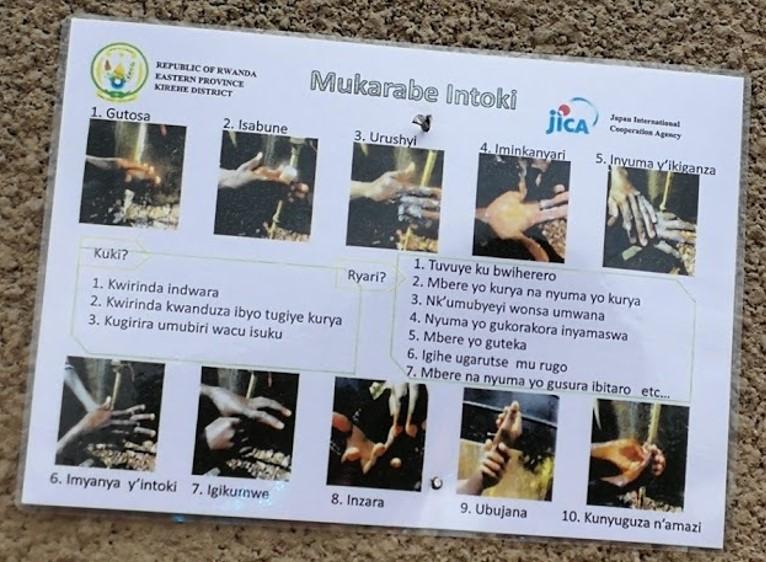

写真1:キニャルワンダ語版手洗いポスター。「手順、なぜ・いつ手洗いをするのか?」が記載されています。

Muraho!(こんにちは。)

ルワンダ隊員の富田です。

住民自作の手洗い器(Tippy Tap)が急速に作製されたことに合わせて手洗いポスターを配布したことについて。

水の防衛隊の他隊員が子どもへの手洗い啓発として作成したポスター(写真1)があったため、それをラミネート化し、手洗い器の近くに掲示してもよいか住民にたずね歩き始めました。

オフィスやヘルスセンターなどの公共場所の他、個人商店、個人宅など、人が集まりやすい場所や道沿いに設置されている手洗い器を対象に、ポスター約30部を配布しました。(1日で16~17kmほど歩きまわりました。)

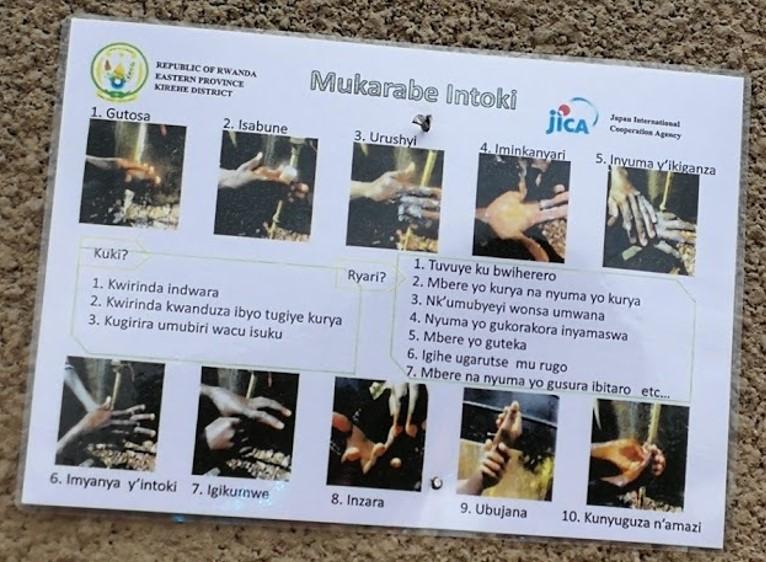

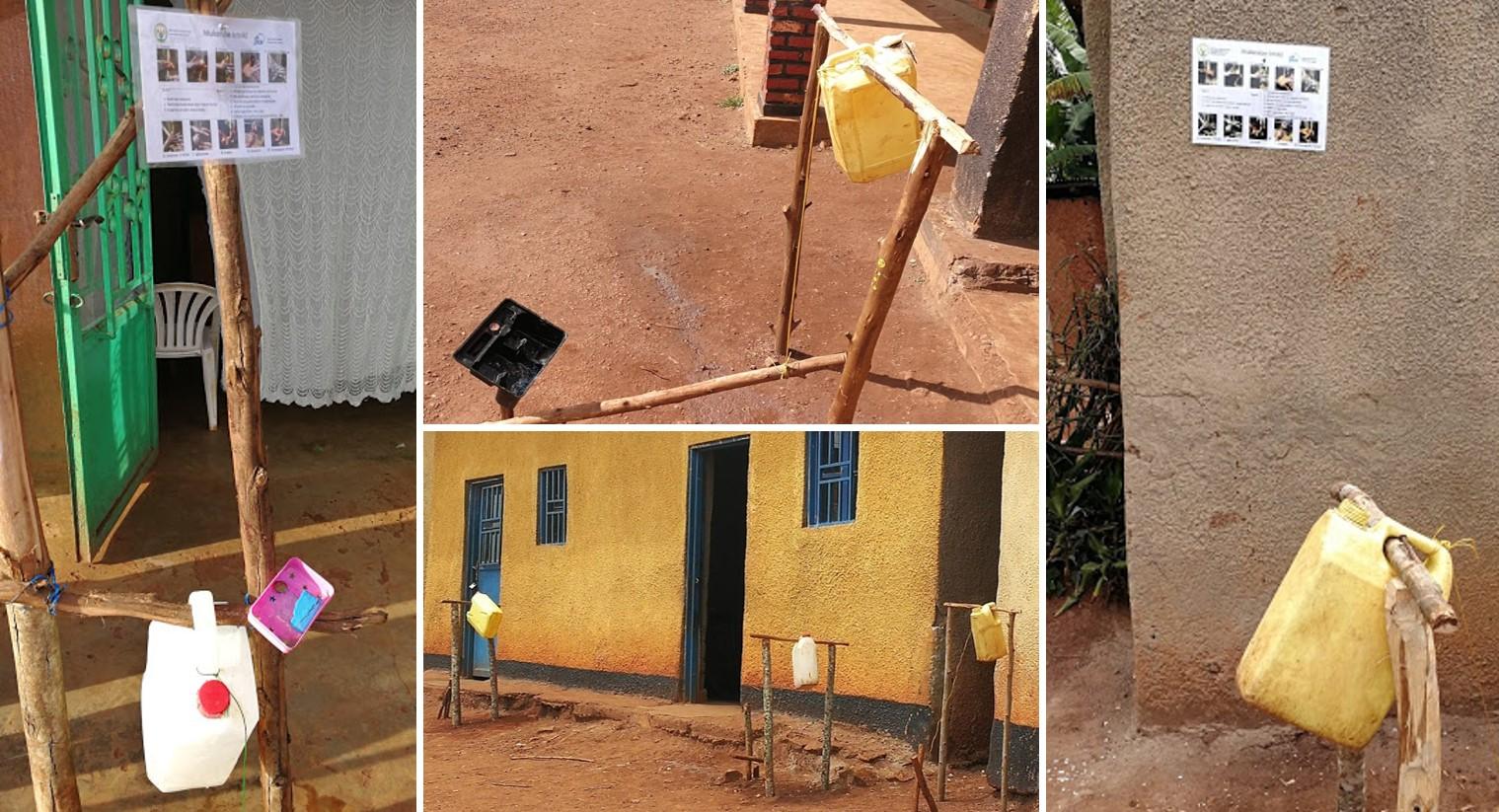

写真2:ポスター設置後

この日巡回できたのはルラミラセクターの一部地域でしたが、1日歩き回ってみて驚いたことは、ルラミラの中でも水へのアクセスが悪い地域にもこのTippy Tapが設置されていたことです。

ほんの数日前までルラミラ内で目にしたTippy Tapの個数はゼロ。それが1日で目にした個数は50個以上。

新型コロナウイルスに対する危機意識が、住民たちの意識・行動を一気に変化させたことに驚きました。

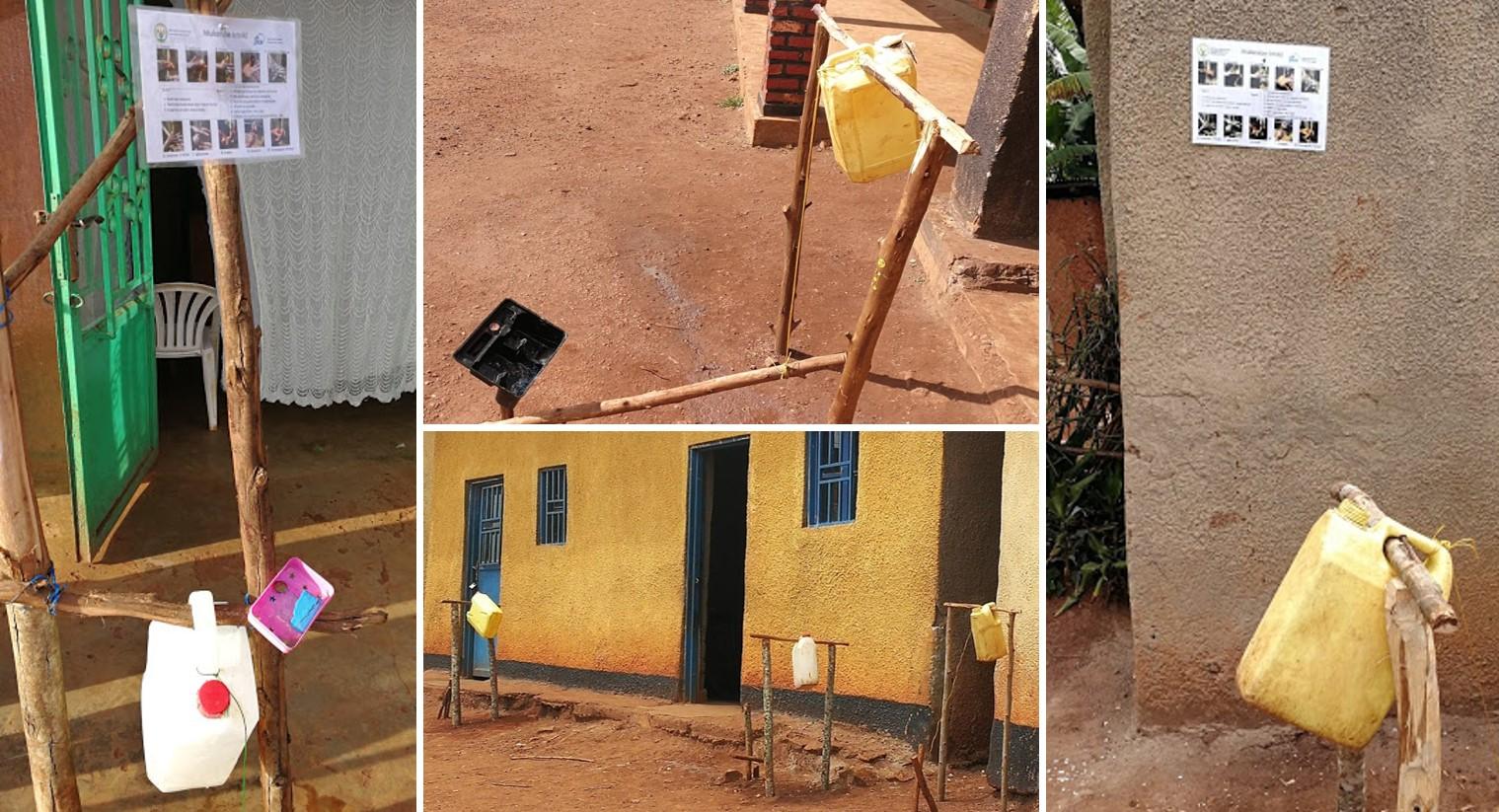

写真3:各々手持ちの材料で作っているのでオリジナリティがある。石鹸置き場の材料も色々。

予定では、この翌日もルラミラ内を回ってポスターを配布したり、学校の先生と啓発活動を予定していましたが、隊員の緊急一時帰国が急遽決定しました。

任地を歩き回るなかで学んだことは、材料や道具が日本に比べたら圧倒的にない中でも工夫し、ご近所同士や家族で協力しあいながら自分たちにできることをしていることです。

赴任当初、「○○がないと作れない、できない」、「 □□が無いから買わなければ。」と考えることが当たり前だった意識が、

「道具がないのであれば、無いなかで知恵を出してなんとかする」

「足りない、買えない人がいれば、持っている人が差し出してシェアをする」

といった精神を任地の人々の生活を見て学びました。

日本に帰ってきてからも、これらの心がけは忘れずにいたいと思っています。

お世話になったルラミラセクターの人々にまで感染が拡がらないことを願うばかりです。

SHARE