2025/07/01 Tue

シリーズ商店おじちゃん 人 文化 活動 生活

日本食を現地の人に伝えるーダンサラやってみた【ウサノーナ】

こんにちは、ウサノーナです。

先日ホラナというコロンボからさらに南に行った場所のVTA( Vocational Training Authority )に行ってきました。

VTAって…?

私の所属するCollege of Technologyと何が違うのかというと、より実践特化型…らしいです。あとは、母体の省庁が違います。

話が逸れますが、スリランカはこのように似たような省庁、組織が山ほどあるのです…

公務員?というか国営の元で働ける機会をたくさん作ってるんだ!といえば聞こえはいいですが、ムダ遣いと言われてしまっても仕方はない…。

とはいえ、新政権(もうちょっとで1年くらいになる)は、このように似ていて非なる省庁をどんどんまとめていって無駄を削減しています。

私のいるCoTもVTAとカリキュラムが統一したとか、学校休みが統一されたとかなんとかかんとか。

というわけで話を戻しますと、私の配属先と同じように色々な職業に就くための学校です。

カリキュラムや学生の様子を見ていると、日本の工業高校や商業高校など専門学科の高校に近いです。

どうしてVTAへ?

さて、そんなVTAにどうして来たのかというと、そりゃあ…そこに隊員がいるからです。(そこに山があるからではありません 笑)

以前ご紹介した通り、私は日本食開発隊員です 笑

そして、VTAの隊員さんのご要望は、「学生に日本食を知ってほしい、あと、දන්සලもやってみたい」

というわけで今回のコラボが実現しました。

さて、本日の謎のシンハラ語、දන්සල 。読み方はあとでご紹介しますが、こちら、意味としては

施し、とか、無料食事提供、無料ふるまいとか、色々あります。

スリランカ仏教的な教えが強いのですが、

こうした徳(ピン පිං)を積むことによって今世を終えたあと、さらによい転生をする、(または転生を終える)ことになるんだとか。

スリランカ仏教のゴールは転生を終えることだそうです。来世では…なんて言ったりしますが、輪廻からの解脱、つまりニルバーナ(涅槃)を指す状態が

苦しみや煩悩から完全に解放された状態であり、仏教徒の究極の目標らしいです。

私はよくピンポイントといったりしてますが、ピン手帳(どれだけ徳を積んだかチェックするスケジュール帳のようなもの)もあるらしく、

熱心な人は本当に熱心です。

スリランカ仏教徒ではなくてもダンサラをしても問題ないのか

いつものごとく、商店じじに聞いてみましたが、問題ないそうです。

商店じじも昔、パンのダンサラをしたことがあるそうです。大体どれくらい費用かかるの?と聞くと

規模や内容にもよるけど、10万ルピーくらい、とのこと。なかなかな金額です。

とても他人事のように書いていますが、ありがたいことに、今回は招待してくださる他隊員が費用は持ってくれるとのこと。

その分しっかり教えねば!です。

前日に少し早めに前入りし、調理場の確認や買い出しに。

市販パッケージだと高いので、量り売りに一直線。

私達でもちきれない分(それでもトータル15kgくらいに)は翌日朝に学校近くの商店を探して買う提案をしました

(そのほうが安い というのもあります笑)

すっかり商店生活に慣れているので、スーパーで買うという感覚が懐かしくなりました。

商店で売ってないものは相変わらず私も街まで行ってスーパーで買いますが、月1くらいですかねぇ…。

話が逸れました。というわけで当日へ

どこへ行っても変わらない

朝はご飯にサクッと呼ばれ、何故か朝礼で会って2日目の学生たちに喝を入れ、

学校近所の商店ばーばと商店じーじの元へ。

ばーばのお店(上の写真)が近所だったのですが、

「小麦粉10キロ!?

あんたそりゃー昨日見に来てたときに (実は前日にばーばのお店はチェック済み) 言っておいてくれたら用意したのに…

4キロしかないわよぉ。」

というわけで、4キロ購入し、近所の商店じじ(ホラナの)のお店で聞いてみな!というわけで聞きに行くと…

「あかん。この1キロしかない。」と。

仕方ないので、じじの言うさらにお隣のお店へ。

そこにいたじじーずからは「小麦粉?ないない。大通り曲がって右手の商店なら絶対ある」

ということで大通りの商店へ。

お店の前で火を焚いているのでおそらくヒンドゥー教徒、ということはタミル語かなぁ、、とじじの様子を伺うと、

突然やってきたシンハラ語を話せる外国人ににこにこしながら、

別のシンハラ語がわかるじじを呼んでくれて、やっとのことで小麦粉6kgをゲット 笑

ヘルプに来てくれた別の隊員と小麦粉を運び、無事にオンタイムにスタートさせることができました。

こういう感じ、いい意味であぁースリランカだなあと思います。みんな優しい。いいなと思うところです。

いざ始めん、日本食開発!

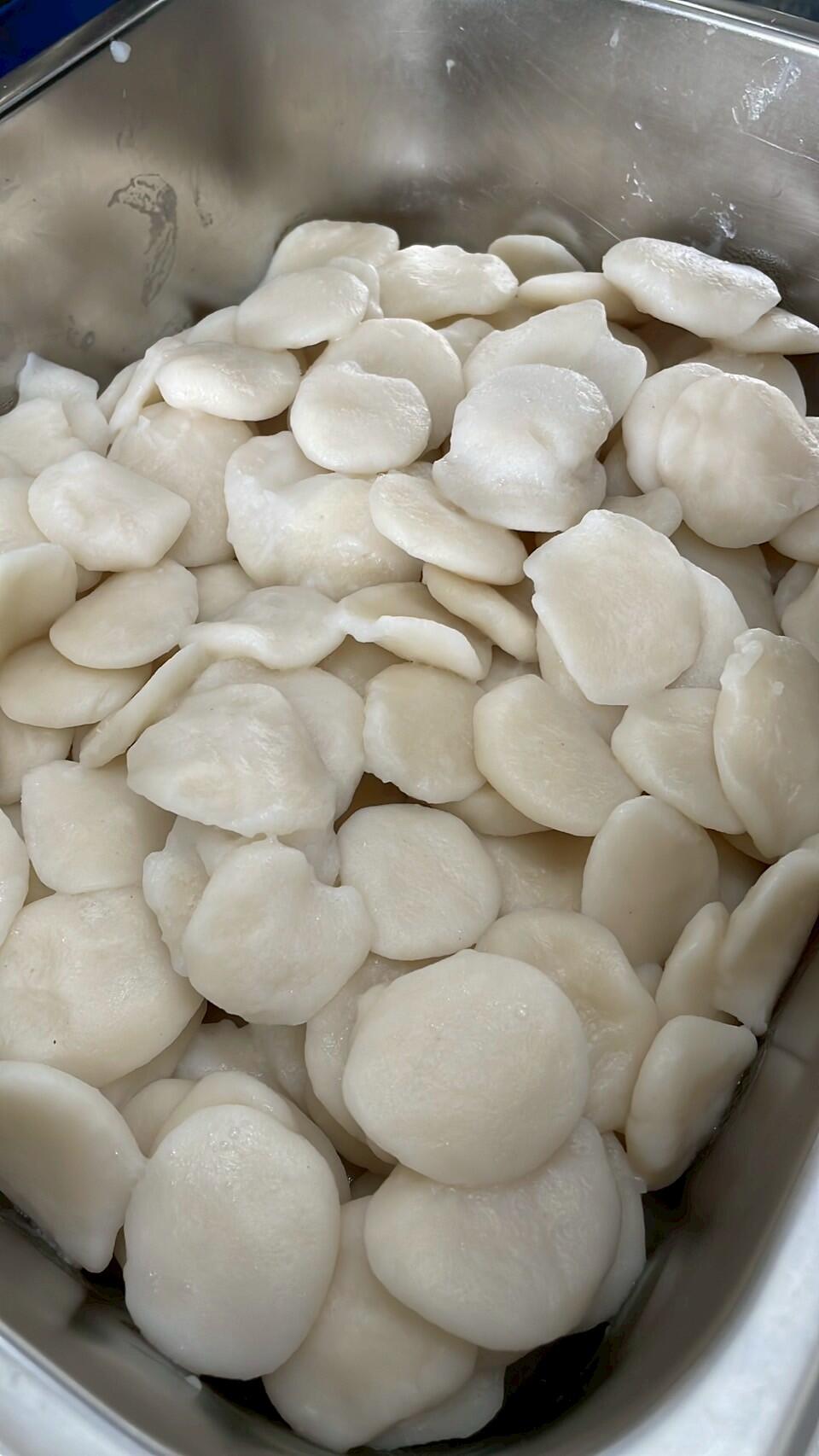

今回作るメニューは、どらやき、あんこもち、きなこもち、抹茶っぽい緑茶。せんべいもする予定でしたが、様子を見て中止しました。

現地日本食のいいところは、よっぽど滅茶苦茶なことをしない限り、それっぽい味になります。笑

アレンジしがちなスリランカの人でも大丈夫。

その読みは残った材料を見てもよくわかります。

砂糖と塩の減りが予想より多い…!!笑

あれ?もっと残るはずなのに…と思いましたが、出来上がりのものの味は良かったのでそっとしときましょう 笑

出来上がりはこちら。(もちはこのあと、きなことあんこをかけます)

感動したのは学生たちがとても統率がとれていること。あと、理解力もいい。

どらやきの皮の茶色は鉄板が温まった状態でやらないとうまくいかない などポイントを伝えるとしっかりと再現できていました。

あと、きちんと30分休憩後に教室に帰ってくること。

チームごとにタイミングを見て指示を出して休憩を取らせたのですが、きちんとどの班も30分で帰ってきて作業に戻っていたので感動しました。

こうなってくると、私も欲が出てしまいます。終盤に廊下の地べたに座っていた学生にちょっとだけ言ってしまいました。

「ユニフォームのまま座り込むのは、ユニフォームが清潔じゃなくなるからよくないよ。」

これだけ統制がとれているからこそ、そこだけが惜しくて言ってしまいました 笑

けれども、コースは製パンコースの学生と、料理コースの学生が共同でやったのですが、

どちらのコースもしつけというか、しっかり人として育て上げているなという感じが本当にしました。

スリランカあるあるなのですが、本当に「人を育てる」という感覚の先生は少ない気がします。

結果として、ゆるっとしたスリランカ人が仕上がるのですが…笑

情操教育というか、しつけというか、勉強以外に世の中に出せる『人』として育てることも立派な先生の仕事なんだけどなぁ…と思います。

もちろん、このコースのように、しっかりと教育されている先生もいるので一概には言えないのですが。

抹茶っぽい緑茶はヘルプに来ていた隊員がみんなに日本の味もちゃんと知ってほしい…と振る舞ってくれた本物の日本のお茶。

久しぶりに美味しい緑茶(スリランカの人は苦いのが苦手な人が多いのでかなり薄めて)を飲んでほっこりしました。

まだまだ続くよイレギュラー

さて、料理もほぼ完成に近づき、学生たちにまかせても大丈夫そうになってきたので、お次はお皿です。

දන්සල なのに、ゴミだらけになるのはよくないです。

コップは洗って再利用するのですが、お皿は再利用できません。かと言って、陶器のお皿をわざわざ出すのも違う。

というわけで、葉っぱ探しです 笑

バナナの皮など、スリランカではお皿代わりによく使います。

学校の敷地内にはないということで近所のじじたちに聞いて、許可をもらい、学生とともに葉っぱ採集。

キャンダコラという葉っぱを200枚ほど集めてもらいました。

そして…

というわけで、なんだかんだありましたが、無事にダンサラ දන්සල して全学生や職員さん、近所の商店のばーばやじじたちにも渡すことができました。

嬉しかったこととしては、この配給してくれている子たち、指示されずとも、自分たちで配給するとやってくれたんですよね。

机出して…とかあれこれセッティングして、持っておいで、とまでは指示を出しましたが、

その後の段取りは彼女たちが自分たちで考えて動けていてえらいなと感じました。

ねらいは何だったのか

今回のイベントは私が以前紹介した、好きな言葉『キヤラデナワ(伝える)』になるのですが、

毎回の授業ももちろんそうなのですが、こういうイベントをするときにいつも自分の中で『ねらい』を作るようにしています。

今回のねらいは

- 日本食を作ることの手軽さを知ってもらう

- 料理の幅を拡げる

- ビジネスチャンスと捉えてほしい

- 仕事を探す、手を止めない

という感じです。

もちろん、明確に全部のねらいを決めてから活動に行くわけではありません。

でも、活動しながら、指導しながら、ねらいを定めて突いていきます。

最後の手を止めない、はスリランカあるあるです。サボりが出がち。誰かに仕事が偏りがち。日本でもあるあるですが、スリランカもあるあるです。

暇そうな子に指示を出したり、ちょっかいかけたりしていたら、自然とみんな動けていたのでとてもよかったです。

他の隊員から聞いた話ですが、もちを作って見て、「トッポギもこうやって作るんですか?」と聞かれたそうです。

スリランカでは韓国の宮廷料理人のドラマが放送されています。(以前は日本のロケット打ち上げドラマも放送されていましたが…)

こうやって一つ新しいことを知ることで、ほかのものにもアンテナが鋭くなっていくのはとても良いことだと思います。

作ってみて、どうだった?と聞いても、

たくさん作るのに疲れた、作るのが簡単だったという学生はいても、作るのが難しかったという学生はいなかったのも嬉しかったです。

自己満足にはなりますが、今回のダンサラ දන්සල はうまくいったのではないかと私は思います。

では、将来の日本食ショートイーツ屋さんに夢を馳せて。

SHARE