2025/06/24 Tue

活動

環境教育/コロンビア日記4(2年目途中までの活動紹介)

こんにちは。

コロンビア共和国に環境教育の隊員として派遣中の、三井貴博です。

今回は、1年目が終わってから今日(1年5か月経過時点)までに行ってきた活動内容についてご紹介します。

1. 活動の大まかな流れ(2年目)

(1) 2025年2月

配属先の学校で、各学級に3巡目の授業(初等教育課程の3~5年生、全18学級)

(2) 3月

配属先の土地を機械で耕す作業

(3) 4月~6月

配属先の各学級で、3巡目の授業と実習(中等教育課程の6~11年生、全36学級)

※初等教育課程の1~2年生及び幼稚園生への授業については、次の記事で書きます。

2. 活動の細かな内容

(1) 配属先からの要望

ア 緑化の推進

長い期間に渡って花が咲く植物を栽培し、校内の環境を美しくしたいという要望を1年目に聞いていました。

しかし植物を栽培する上では、以下の条件を満たす必要がありました。

(ア) 任地の気温が栽培に適していること

年間の最低気温は約18ºC、最高気温は約30ºCです。

(イ) 肥料や農薬を使わなくても、そこそこ栽培できること

年間予算が少ないため、消耗品の肥料や農薬を大量に買えません。

(ウ) 乾季の乾燥条件に耐えられること

乾季は雨があまり降らないので、乾燥に強い植物が望ましいです。

(エ) 必要な栽培管理があまり多くないこと

長期休暇中は教職員も校内に入れないので、栽培管理ができません。

(オ) 全ての児童・生徒が満遍なく実習に取り組めること

約2600人の児童・生徒が、実習に取り組める植物が望ましいです。

(カ) 任期中に栽培が一通り終わる植物

帰国までに、栽培の一連の流れを見せられる植物が望ましいです。

そばは、白く美しい花が3~4週間ほど咲きますし、(ア) ~ (カ) の条件を全て満たします。

また、派遣前は秋田県でそばの普及指導員として4~5年働いていたので、栽培の指導をすることもできます。

以上を様々な場で説明し、そばを活用した緑化に取り組む意向が配属先で固まりました。

イ 食育の推進

任地には貧しい人も一部います。

例えば配属先の学校現場でも、高額なゲーム機を持っている児童もいれば、休み時間に食べるおやつすらいつも持っていない児童もおり、貧富の差を感じることは時々あります。

市内全体でも、一日に1~2食しか食べることのできない貧しい人も一部いるそうです。

そばは栽培期間が2~3か月と短く、栄養が豊富で、比較的手に入りやすい値段であることが多いため、貧しい人たちの食生活の選択肢を増やす可能性もあるとして、配属先の人たちは強い興味を示していました。

そして緑化に留まらず、収穫したそばの加工方法や栄養に関する授業もしてほしいという要望が出てきました。

コロンビア人は粉料理(パンやパスタ、クッキー 等)も大好きなので、そば粉を活用したそれらの食品にも、馴染みやすいのではないかと思われます。

そのため8月以降の授業では、そばの加工や栄養に焦点を当てた授業をすることになりました。

このことについては、また別の機会に書こうと思います。

(2) 授業の実施

3巡目の授業では、緑化の目的やメリット、そして植物の育て方 等について各学級で教えました(写真1、2)。

そばの特徴や栽培方法についても教えました。

(3) 実習の実施

配属先では、少なくとも15年以上は土地の管理がされておらず、土はとても固い状態でした。

そのため種まきの実習を行う前に、機械を購入して土を耕しました(写真3)。

2024年11月のコンペティションで賞金をいただいたので、早速それを活用しました。

機械の性能については、秋田県の仕事でお世話になっていた複数の農業生産者からもご意見をいただき、最適な機械を選定しました。

また、固い土の耕し方に関するご助言もいただき、その後の作業が円滑に進められました。

実習の冒頭で、種をまく際の適切な深さや間隔について、絵を見せながら生徒に説明しました。

そして一人一人がそばの種まきをしました(写真4)。

適切な深さや間隔を意識して、定規を使いながら丁寧に種まきをする人も多くいました。

※そばの種子は、コロンビア国内産のものを使用しています。

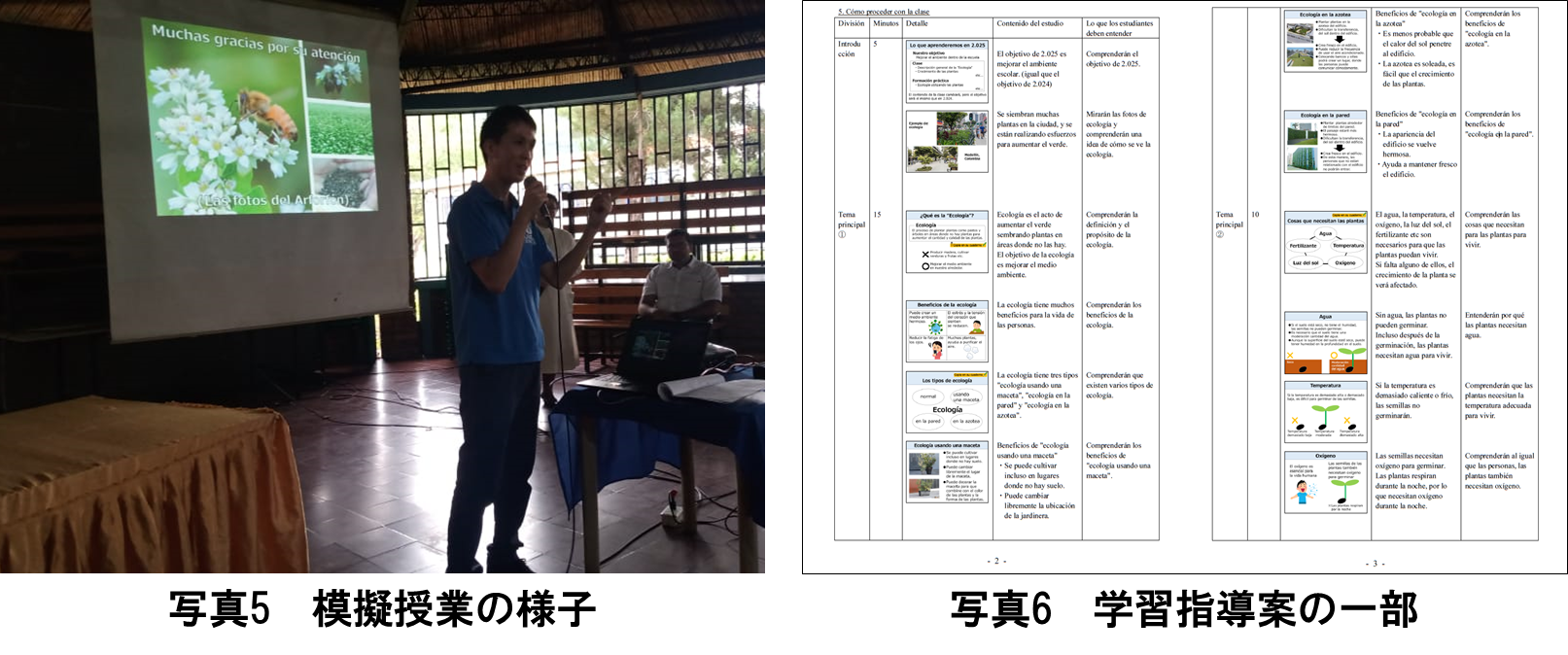

(4) 教職員への技術移転

教職員ごとの担当教科に関係なく、私の授業や実習に参加して指導手法を習得することを推奨したところ、様々な教科の教職員が参加しました。

また、作成した教材や学習指導案を教職員に配布し、模擬授業も行いました(写真5、6)。

3. 配属先の人々の変化

(1) そばの観察

自分が植えたそばや、他の学級が植えたそばの様子を観察する生徒が多くいました。

初等教育課程では、そばの様子を毎朝みんなで観察している学級もありました(写真7)。

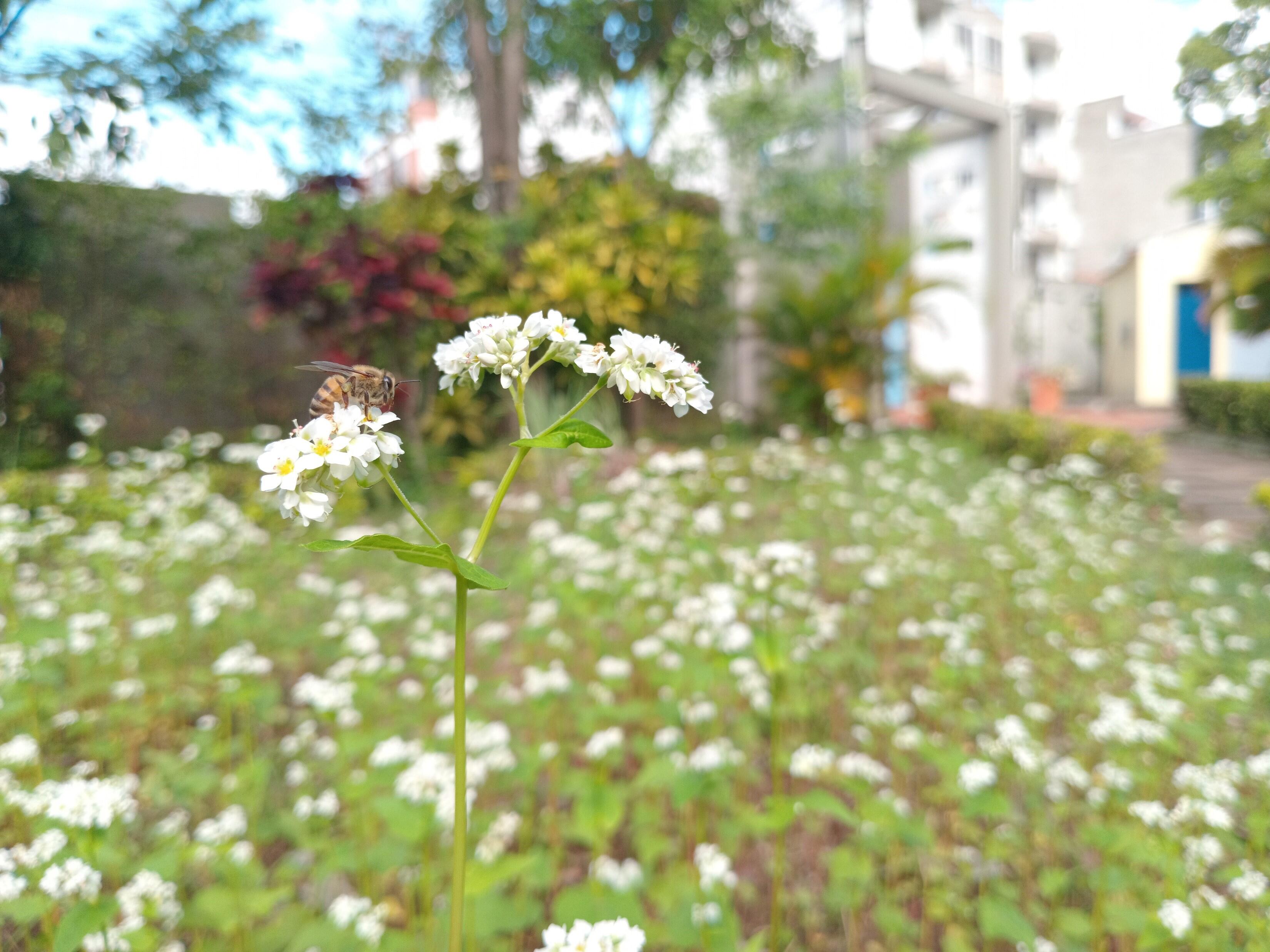

そして、種まきをしてから約1か月後に、花が咲き始めました(写真8)。

「生長が早い!」ということや、「白い花がとても綺麗!」という感想を児童・生徒からよく聞きました。

また、教職員もそばの様子を頻繁に観察している姿が見られました。

緑化や植物に関して、興味や関心を持つ人が増えたのではないかと思います。

(2) 教職員や生徒の各家庭におけるそば栽培

自宅の畑や鉢植えで栽培するために、そばの種子を分けて欲しいと言われることもかなり多くありました。

授業で学んだことを自宅でも実践するようになり、素直に嬉しく思います。

自宅での栽培の様子を写真に撮って見せてくれる生徒もよくいます。

児童・生徒が家に帰ってから、学校でそばについて学んだことを家族に話すこともよくあるそうです。

それがきっかけで、そばに興味を持っている保護者もいます。

授業で教えたことが各家庭ですぐに浸透するのは、配属先が学校であることの利点の一つだと思いました。

また、任地の周辺には小さな市(いずれも車で15~60分くらい)が、10個以上あります。

それらの市に住んでいる教職員も、配属先には多くいます。

そのため周辺の市にも、そばの栽培が広まっていけば良いなとも思います。

(3) 校内で他にも植物を植える動き

授業では、緑化の意義や植物の育て方 等について教えました。

授業の後、教職員と生徒が主体で校内の空いている場所に、Durantas(デュランタス)という名前の植物を定植する取り組みも見られました(写真9、10)。

私が各学級で緑化に関する指導をしたことで、他の教職員も同様の指導をしやすい雰囲気ができつつあるのかもしれません。

次回は、この活動の続きについてご紹介します。

過去の記事

環境教育/コロンビア日記1(任地紹介)

環境教育/コロンビア日記2(1年目の活動紹介)

環境教育/コロンビア日記3(任地の人々との交流)

SHARE